그는 수줍은 사람이었다. 그는 자신이 출연한 영화를 보지 않았다. 불편했기 때문이다. 길을 다니다 그를 알아본 사람들이 이름을 불러댈 때에도 마찬가지였다. 머리카락이 곤두섰다. 창피했다. 어색한 미소가 흘러나올 뿐이었다. 그러나 어디선가, 누군가 그를 이렇게 부르면 이야기가 달라졌다.

“브라이언이다!”

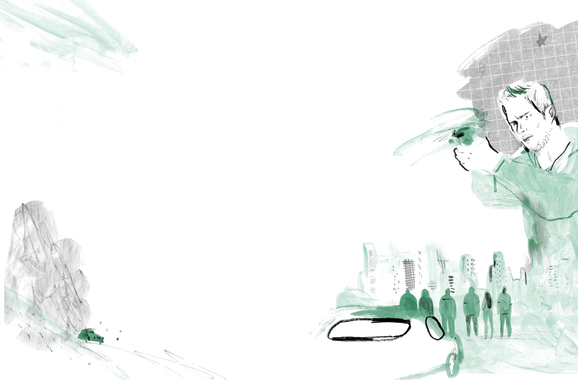

묘한 일이었다. 그 이름이 들려오면 모든 게 달라졌다. 그것은 그에게 많은 걸 환기시키는 이름이었다. 그는 그렇게 불리는 걸 좋아했다. 멋지다고 생각했다. 그는 자신이 브라이언을 연기한다는 사실을 자랑스러워했다. 이 역할로 최악의 배우에 노미네이트되었던 기억 따위는 중요하지 않았다. 그는 브라이언 오코너를 사랑했다. 어쩌면 돔보다 더 말이다. 당장 닷지 차저와 나란히 질주하는 닛산 GT-R의 배기음이 들려올 것만 같다. 2013년 11월30일 토요일, 재능 있는 배우이자 훌륭한 레이서였던 폴 워커가 차에서 세상을 떠났다.

누군가에게 <분노의 질주>는 그저 얄팍하고 시끄러운 할리우드 프랜차이즈에 불과할지 모른다. 그러나 또한 누군가에게, <분노의 질주>는 <이니셜 D>와 함께 늘 호명될 만큼 들끓는 낭만과 청춘의 이야기다.

무려 일곱번의 시리즈를 거치는 동안 주인공들은 많은 우여곡절을 만났다. 동네깡패 도미닉은 차나 훔치고 돌아다니다 어느새 거물급 국제 도망자가 되었다. 여자친구가 죽은 줄 알고 복수까지 끝냈는데 알고 보니 여자친구가 살아 있고 그전에 복수한 사람에게 사과를 했는지 안 했는지 알 수 없지만 아무튼 중간에 잠시 만난 새 애인을 걷어차고 구애인을 되찾는 여정 끝에 이제 겨우 사면을 받아 고향에 돌아왔다. 동네 경찰 브라이언은 도미닉 패거리에 잠입했다가 마성의 도미닉에게 영혼을 사로잡혀 인생이 영영 꼬였다. 도미닉을 도망치게 내버려둔 일로 경찰에서 잘린 뒤 차덕후가 되어 보배드림에 상주하며 마이애미 스트리트 레이싱계를 들쑤시고 인생을 낭비하다 겨우 복권되어 FBI에서 일했고, 그러거나 말거나 다시 한번 도미닉을 탈출시켜 역시나 국제 도망자가 되었다가 사면되었다. 도미닉을 탈출시키는 건 브라이언의 성격이 되었다!

<분노의 질주> 시리즈는 크게 두 덩어리로 나눌 수 있다. 롭 코헨의 1편과 존 싱글턴의 2편이 본래 이 시리즈의 정수를 담은 스트리트 레이싱 영화라면, 저스틴 린 3부작(<더 오리지널> <언리미티드> <더 맥시멈>)은 <분노의 질주> 출연진이 등장하는 ‘007’이나 ‘미션 임파서블’류의 액션물이라 할 만하다(<패스트&퓨리어스: 도쿄 드리프트>는 번외다). 사이즈가 훨씬 크고 화려하며 파괴적인 물량 공세를 자랑한다. 개인적으로는 존 싱글턴의 2편을 가장 좋아한다. 이후 저스틴 린의 3부작이 흡사 사운드 모듈을 장착해 언뜻 화려하지만 결국 인공적인 배기음에 가깝다면 2편의 액션이야말로 머플러팁이 까맣게 타들어가는, 중통을 떼어내고 아스팔트를 쪼갤 듯이 으르렁거리는 진짜배기 8기통 배기음이라는 생각이다.

7번째 시리즈인 <분노의 질주: 더 세븐>은 저스틴 린이 아닌 제임스 완이 연출했다. <쏘우>의 신화적인 성공과 더불어 <컨저링> <인시디어스>의 홈런으로 모두가 주목하는 감독이다. 그러나 그런 그도 이 시리즈 안에서 뭔가 새로운 걸 할 수 있는 여지는 없었던 모양이다. 어찌됐든 <분노의 질주: 더 세븐>은 이야기 흐름상 저스틴 린 3부작의 관성 안에 있는 영화이기 때문이다. 화려하기 짝이 없는 액션이 이어진다. 그러나 이 시리즈와 제임스 완이라는 조합에서 상상해볼 수 있는 새로운 연출의 묘는 찾아보기 어렵다. 그러고 보면 저스틴 린이 이러니 저러니 해도 정말 잘했던 거구나 싶기도 하고.

이야기는 전편의 악당이 식물인간이 되어 누워있는 병실에서 시작된다. 그 악당의 형이 동생에게 복수를 약속하는 장면이다. <다이하드3>의 사이먼 그루버가 한스 그루버(1편의 악당)의 형이라는 설정이 떠오르는 대목이다. 그러나 사이먼 그루버는 제레미 아이언스다. 멋있지만 위협적이지 않다. <분노의 질주: 더 세븐>에서 동생의 복수를 감행하는 건 제이슨 스타뎀이라는 이름의 재앙이다. 오프닝 시퀀스의 마지막 컷이 끝날 때까지 우리는 제이슨 스타뎀이 동생이 입원해 있는 병원에 저지르는 짓을 지켜볼 수 있다. 동생이 입원해 있는데! 저걸 다 부수면! 그리고 애스턴마틴에 올라타 유유히 병원을 떠나는 제이슨 스타뎀. 그렇다. 재수가 없으려면 이렇게도 없을 수 있는 것이다. <분노의 질주: 더 세븐>은 시작하자마자 방어운전의 중요성을 관객에게 각인시킨다. 언제나 방어운전이 필수다. 블랙박스가 있어도 마찬가지다. 누가 끼어들었다고 구태여 그 차를 따라가 똥침하고 들이대고 상향등 올리고 빵빵대고 그러다 옆에 가서 창문을 열었다고 생각해보자. 그런데 저쪽 창문이 열리니 제이슨 스타뎀이야. 아니면 그 사람 형이 제이슨 스타뎀이야. 그렇다. 그런 일이 있을 수 있는 것이다. 무슨 일이 벌어질지 대체 누가 알 수 있단 말인가.

아무튼 이야기의 골격은 제이슨 스타뎀의 복수다. 그런데 이 기본 골격이 후반으로 갈수록 좀 지저분해진다. 비밀요원이 끼어들고 해킹 디바이스를 찾아야 하고 다소 무의미하게 여러 나라를 돌아다니며 미션을 수행해야 한다. 무려 커트 러셀이 연기하는 비밀요원은 주인공들이 이 미션을 수행해야만 제이슨 스타뎀을 찾을 수 있게 해준다고 한다. 그러거나 말거나 제이슨 스타뎀은 주인공들이 이 모든 소동을 겪는 내내 수시로 나타나 사건에 개입한다. 요컨대 <분노의 질주: 더 세븐>의 이야기에는 ‘왜’가 빠져 있다. 맥락은 도려내지고 영화의 모든 구성 요소는 오로지 강력한 ‘그림’을 보여주기 위한 수단으로 전락한다.

<분노의 질주: 더 세븐>은 수년 동안 무려 일곱번에 걸쳐서 엄청난 튜닝에 튜닝을 거듭한 후륜구동차 같아 보인다. 처음에는 좋았다. 그런데 갈수록 차의 밸런스가 흐트러졌다. 매핑을 올리고 다운파이프를 바꾸는 동안 가장 중요한 안정화에는 신경을 쓰지 않았다. 게다가 후륜 특유의 오버스티어를 잡지 못했다. 일곱 번째 튜닝에 이르러 마력과 토크는 엄청나게 늘어났다. 그러나 레이스를 펼치는 도중 결국 미션이 버티지 못하고 털려버렸다. 이 시리즈의 기획자들은 다음 여덟 번째 속편을 만들기 전에 <분노의 질주>라는 텍스트가 가진 본연의 정수를 돌아보아야 할 필요가 있어 보인다. 다이노그래프 위에서만 의미가 있는 마력과 토크는 숫자일 뿐이다. 길 위로 돌아가야 한다. 튜닝의 끝은 언제나 순정이다.

어찌됐든 나는 이 영화를 보기 위해 아이맥스 상영관을 다시 찾을 계획이다. 이 영화의 엔딩은 붙여넣기한 듯 갑작스럽지만, 근래 들어 본 이별의 방식 가운데 가장 시적이다. 스크린이라는 공간을 매개로 고인이 된 배우와 관객이 만나고 헤어지는 그 모든 과정이 흡사 위령제같이 느껴졌다. 사고 현장을 찾은 빈 디젤이 애도를 위해 몰려든 인파를 향해 말했다. “내 형제가 지금 여기 모인 여러분을 볼 수 있다면.” 브라이언 오코너였던 남자. 그가 보고 싶다.