2013년 밀양에서 송전탑 건설 반대 투쟁이 벌어졌다. 한국전력공사가 밀양에 765kV의 송전탑 69기의 공사 계획을 확정하면서 시작된 일이다. 조상 대대로 터를 잡고 살던 땅이 강제 수용되는 걸 지켜볼 수 없었던 주민들은 온몸을 던져 반대에 나섰다. 박배일 감독의 <밀양 아리랑>(2014)은 그 투쟁의 기록이다. 영화는 밀양 투쟁의 중심에 섰던 할머니들, 여성들을 주목하며 그들의 역사로 밀양 투쟁을 전한다. 비록 송전탑은 세워졌지만 밀양 주민들의 투쟁은, 삶은 계속된다.

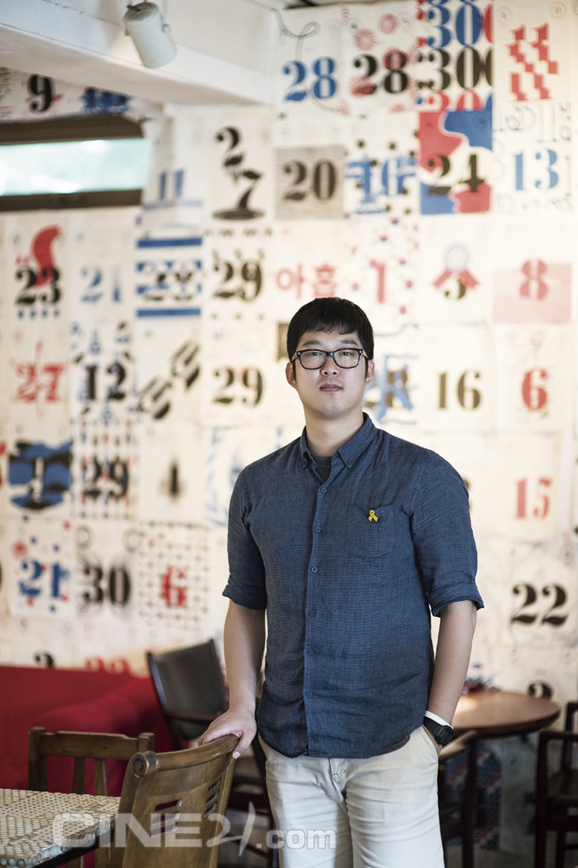

-<밀양 아리랑>이 드디어 7월16일 전국 19개 스크린에서 개봉한다.

=찍을 때부터 이 영화가 세상에 나올 때면 밀양 운동이 어떤 식으로든 결론이 났을 테고 사람들의 관심에서도 벗어나 있을 거라 예상했다. 그럴 때 영화로 밀양 주민들이 여전히 그곳에서 운동을 하고 있다는 걸 알리고 싶었다. 지난해 DMZ국제다큐영화제에서 상영했는데 30여명의 관객이 들었다. 밀양에 경찰 병력이 투입돼 행정대집행이 진행된 지 불과 4개월밖에 지나지 않았을 때다. 세상은 빨리도 밀양을 잊는구나 싶어 서운하더라. 워낙 독립영화계가 어려운 상황이라 최소 7650명의 관객이라도 보길 바란다.

-어떤 계기로 밀양 투쟁에 주목하게 됐나.

=2012년 1월, 송전탑 건설을 반대하던 이치우 어르신이 분신자살을 했다. 그때 희망버스를 타고 밀양에 갔고 주민들이 오랫동안 싸우고 있다는 걸 처음 알았다. 그해 6월부터 마을에서 먹고 자며 현장을 찍었다.

-투쟁 참여자 중 특히 할머니들, 여성들에 초점을 맞췄다.

=2013년 10월부터는 할매, 할배 할 것 없이 다 뭉쳐 싸웠다. 하지만 그전에는 할배들은 남자들이 투쟁의 전면에 나서면 사달이 난다며 되레 한발 물러서 계시더라. 자연히 나는 할매들과 친밀한 관계를 맺었다. 그러면서 송전탑 문제뿐 아니라 그분들의 이야기도 해보고 싶어졌다.

-후반 1시간37분쯤, 마을 여성들이 둘러앉아 식사하는 장면 위로 행정대집행(행정상 강제집행 수단의 하나) 현장의 사운드가 덧입혀진다.

=자극적인 장면으로 주민들의 상처를 끄집어내고 싶지 않았다. 다큐멘터리 작가로서의 최소한의 윤리였다. 잔혹한 현장을 보여주지 않아도 관객이 충분히 그날을 그릴 수 있을 거라 생각했다. 국가와 한국전력공사가 이들의 밥상을 엎었다, 공동체를 갈라놓았다는 걸 말하고 싶었다.

-고향인 부산을 떠나 밀양으로 이사할 계획이라 들었다.

=다큐멘터리 감독으로서든 개인 박배일로서든 밀양의 경험에 상당한 영향을 받았다. 밀양을 오래 지켜보고 싶다. 이사는 그런 내 마음을 지켜가고 싶어 스스로에게 하는 선언이다. 5년에 한편씩 밀양에 대한 작품을 만들면 좋겠다. 하지만 <밀양 아리랑> 이후로는 영화 그 자체로 더 많은 이야기를 관객에게 던지고 싶다. 운동의 현장을 찍다보면 영화를 잘 만들기보다는 운동에 함께하고 싶은 마음이 커진다. 내가 활동가인지 영화감독인지 헷갈린다. 하지만 언제나 나의 최종 결과물은 영화다. 현장을 핑계대며 그렇게 찍을 수밖에 없었다고 말하는 건 비겁하다는 생각이 들더라.

-밀양 투쟁 외에 요즘 관심을 기울이고 있는 현장이 있나.

=부산국제영화제 제작지원을 받은 <사상>을 찍고 있다. 열악한 공장지대와 주거지역이 공존하는 부산 사상구의 한곳이 배경이다. 한때는 산업화를 이끌던 곳이었으나 이제는 개발에서 밀려난 지역이다. 부산을 대표하는 막걸리인 생탁(부산합동양조) 노동자들의 고공농성을 다룬 영화도 편집 중이다. 나도 쉽게 가는, 잔잔한 이야기를 찍고 싶은데 현실이 그럴 수 없게 한다. (웃음)