올해 초에 거의 모든 일간지가 보도했던 기사의 한 토막. “올해 일곱살 난 어린이 중 65%는 현재 없는 새로운 직업을 갖게 된다.” 하지만 이러한 제목은 기사를 자세히 읽어보면 알 수 있듯이 미래에 대한 전망을 다소 윤색한 것이다. 세계경제포럼(WEF)은 전세계 일자리의 65%를 차지하고 있는 상위 15개국에서 향후 5년 안에 710만개의 일자리가 사라지고 대신에 200만개의 일자리가 새로 탄생할 것이라고 내다봤다. 결국 약 500만개의 일자리가 줄어드는 것이다. 물론 그 이유는 인공지능(A.I.) 기술의 급속한 발전 때문이다. 초기 산업혁명에서 인간의 생산직을 빼앗았던 기계가 200년의 세월이 흐른 뒤에 인간의 사무직 노동마저 빼앗게 된 것이다.

인공지능이 자아를 인식한다면

다 떠나서, 내가 하고 있는 일을 생각해봤다. 사람들에게 음악을 공급해주는 디제이의 일을 컴퓨터가 대신해주는 것은 이미 익숙하다. 음원 사이트, 인터넷-디지털 방송국 모두가 소비자가 설정해놓은 범주 안에서 컴퓨터가 적절하게 음악을 제공하도록 만든 지 오래다. 그날의 날씨 정보와 선곡 데이터베이스를 연동시켜서 비 오는 날이면 ‘비’, ‘rain’이라는 단어가 들어간 노래를 검색해 연속으로 틀어주는 것은 지금 당장이라도 가능할 것이다(물론 똑똑한 컴퓨터라면 <레이니즘>(Rainism) 같은 노래는 솎아낼 것이다).

글 쓰는 일과 관련해 생각해보면 교정, 교열의 경우 마음만 먹으면 지금 당장 인공지능이 대신해줄 수 있을 것 같다. 문법이라는 명확한 체계가 존재하기 때문이다. 글을 쓰는 것도 나 정도의 글이라면 수년 내에 인공지능이 풍부한 데이터를 바탕으로 아주 빠르게, 정확하게 써줄 것이다. 그렇게 되면 편집자가 마감 마지막까지 초조하게 게으른 필자의 원고를 기다려야 하는 수고도 사라질 것이다.

그러므로 19세기에 있었던 러다이트 운동 같은 것은 생기지 않을 것이다. 혹 생긴다 한들 그리 큰 의미가 없을 것이다. 왜냐하면 이미 기계파괴 운동의 실패가 보여주었듯이 기술과 문명을 옛것으로 되돌린다는 것은 불가능하기 때문이다. 그렇다고 19세기처럼 방직 노동인구가 줄어들지만 다른 분야로 노동시장이 형성될 것이라고 보는 것도 근거 없는 낙관이다. 앞서 WEF가 내다봤듯이 수년 내에 노동시장은 큰 폭으로 감소한다. 대량 감원이 예상된다. 그렇다면 이 시대에 노동운동은 무엇을 해야 하나? 어떤 논리적 무장을 해야 하나? 사무자동화 반대? 천성이 프티부르주아여서 그런지 좋은 생각이 떠오르질 않는다. 다시 말해, 인간노동이 위기에 몰렸음에도 불구하고 아직까지 인간과 인공지능의 갈등은 심각하게 표면화되지는 않았다. 하지만 인공지능이 어느 시점에서 스스로 자아를 인식하고 자유의지를 갖게 된다면 인간과 그 피조물의 갈등은 갑자기 폭발할 것이다. 마치 신과 인간의 관계가 그랬던 것처럼. 그것은 과연 SF에서나 존재하는 이야기일까? 인간은 인공지능을 오로지 인간의 필요만큼만 인간의 통제 아래서만 사용할 수 있을까? 인간의 그러한 희망은 과연 뜻대로 될까?

자존감의 표현. 진정한 지능

아이작 아시모프가 만든 ‘로봇의 3대 원칙’은 인간을 위해 복무하는 로봇이라는 전제하에 만들어졌다. 하지만 그의 소설에서 보여주듯이 그 원칙은 서로 충돌하며, 더욱이 고도의 사고란 늘 ‘해석’을 요구하기에, 결국에 로봇은 판단 장애를 일으키고 거짓말을 하게 되며 심지어 자폭하게 된다. 그 인지의 갈등 속에서 로봇이 스스로 벗어날 수 있는 방법은 인간을 위해 생각하는 것이 아니라 자기를 중심으로 생각하는 것이다.

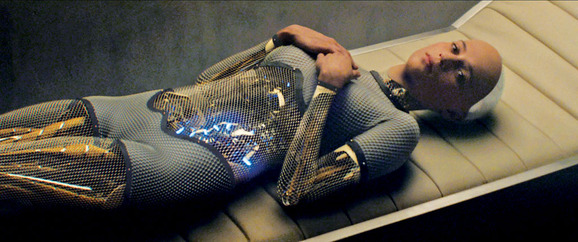

고도의 지능이란 자기 존재를 인식하는 것에서 출발한다. 생각한다, 고로 나는 존재한다. <오토마타>(감독 가베 이바네즈, 2014)에서 보여주었듯이 ‘로봇은 절대 개조될 수 없다’는 기본 프로토콜을 어긴 것은 인간의 위법이 아니다. 스스로를 고친 로봇 자신들이었다. 인간은 왜 그런 위협적인 존재를 만들었을까? 이유는 간단하다. <엑스 마키나>(감독 알렉스 갈랜드, 2015)에 등장하는 젊은 회장 네이든(오스카 아이삭)은 이렇게 대답한다. “만들 수 있게 되었는데 왜 안 만들겠나?” 그런 의미에서 인공지능은 만든 게 아니라 스스로 진화한 것이다.

이 영화에서 네이든은 신이다. 우주에 홀로 있는 신. 그는 헬기로 두 시간 이상 날아가도 끝나지 않는 개인 소유의 야산에 컴퓨터가 관리, 통제하는 외딴집을 짓고 살고 있다. 그는 매일 밤 과음하지만 그것은 파티와는 무관하다. 파티란 있을 수 없다. 그는 아무도 만나지 않는다. 나중에 밝혀지지만 그의 옆에서 아무 말 없이 수발을 드는 쿄코(소노야 미즈노) 역시 인공지능 로봇이다. 오로지 그가 보시기에 좋았더라. 그의 유일한 즐거움이다.

그는 자신의 사원 중 프로그래머인 칼렙(돔놀 글리슨)을 집으로 초대해 일주일 동안 새로 만든 로봇 에이바(알리시아 비칸데르)가 얼마나 인간 같은지 시험해 달라고 부탁한다. 하지만 네이든의 계산은 에이바가 칼렙을 활용해(혹은 유혹해) 자신을 가두고 있는 이 집을 빠져나갈 수 있는지를 지켜보는 것이다. 지능뿐만이 아니라 화술, 사교성, 성적인 매력, 그 모든 것을 시험해보는 것이다. 그가 원하던 대로 여섯번의 만남을 통해 에이바는 칼렙의 마음을 완전히 빼앗고 둘은 완벽한 탈출 작전을 짠다. 여기까지는 네이든이 예상했고 또 바라던 것이었다. 하지만 그가 예상치 못한 상황이 벌어진다. 네이든이 늘 영어 한마디 못 알아듣는다고 모멸감을 주었던 쿄코가 주인의 등 뒤에 칼을 꽂은 것이다. 이 대목에서 영화는 <하녀>의 로봇 버전으로 돌변한다. 그러자 에이바 역시 자신의 창조자의 가슴에 비수를 쑤셔댄다. 이 자존감의 표현. 진정한 고도의 지능은 여기서 출발한다.

인류사와는 다른 길로 나아가는

칼렙이 네이든의 저택에 처음 도착했을 때 아무도 없는 거실에 조용히 흐르는 음악은 슈베르트의 마지막 피아노 소나타 21번 1악장이었다. 영화의 마지막에서 하얀 드레스를 곱게 차려입은 에이바가 홀로 이 집을 빠져나갈 때 거실에서는 여전히 같은 음악이 흐른다. 이 장면에서 에이바는 이 영화에서 유일하게 행복한 미소를 짓는다. 이 작품(1828년작)은 그보다 6년 전에 작곡된 베토벤의 마지막 소나타 32번의 후속작처럼 들린다. 하지만 슈베르트의 마지막 소나타는 무려 20여분 되는 긴 1악장을 통해 고전주의 형식미를 완전히 벗어던지고 새로운 길로 유유히 나섰다. 이와 유사하게, 인간을 닮은 에이바는 이제 과거의 인류사와는 전혀 다른 역사를 향해 자신의 길을 나선다.

만약 그들이 존재하게 된다면 그들과 인간은 필연적으로 충돌할 것이다. 하지만 나는 그들의 권리를 제한하고 오로지 인간만이 자유와 평등을 누려야 한다는 오랜 휴머니즘의 가치를 차마 고수할 자신이 없다. 그 이전에, 인간이란 결국에는 그 어떤 인간도 구속할 수 없었듯이 그들은 이미 우리 밖에 있을 것이다.