산책 예찬이다. 한낮을 관통하며 보풀처럼 붙어온 온갖 잡념을 떨치기엔 산책만 한 게 없다. 고작 잡생각 따위를 지우겠다고 부러 돈을 들여 뭔가를 하기엔 돈도 없고 기운도 없다. 그렇다고 선뜻 누군가를 불러내 같이 뭘 하자고 하기에도 다들 하나같이 잡념 때문에 힘든데 뭘 더 보태나 싶다. 그럴 땐 그저 휘적휘적 홀로 동네 골목길로 나서는 게 제일이다. 생각을 하지 말자는 단 하나의 일념으로.

같은 거리도 밤과 낮에 따라 천양지차다. 계절에 따라 거리의 냄새도 다르다. 주인도 손님도 모두 사라진 밤의 거리를 지날 때면 대낮의 열기는 다 무엇이었나 싶어진다. 불 꺼진 상점들 너머를 들여다보는 건 생경하다. 서로 다른 시간대를 잇는 통로를 발견할지도 모른다는 막연한 기대감 같은 것도 생긴다. 파트리크 모디아노의 세계에서처럼 과거와 현재와 미래가 포개져 또 다른 지평이 만들어질지 누가 아는가. 그 좋은 예가 <미드나잇 인 파리>(2011)의 작가 길(오언 윌슨)의 밤 산책이 아니었던가. 파리의 밤거리에서 길을 잃은 길은 자정이 되면 1920년대로 훌쩍 시간여행을 떠나서는 어니스트 헤밍웨이와 스콧 피츠제럴드와 파블로 피카소와 살바도르 달리를 만나게 된다는 꿈의 시간 말이다. 혹은 <파리 좌안의 피아노 공방>(2008)에서 작가 사드 카하트가 발견한 허름한 피아노 공구상점과 같은 곳을 맞닥뜨리길 바라기도 한다. 겉에서 보면 평범하기 짝이 없는 피아노 수리점이지만 문을 빼꼼히 열고 들어가보면 ‘꿈의 피아노들’이 있는 곳이란. 걷는다는 행위의 무한 반복 속에서 일상을 집어삼키는 잡생각은 마법처럼 사라진다. 대신 산책자가 누릴수 있는 최고의 자위이자 호사, 낭만적 공상이 시작된다.

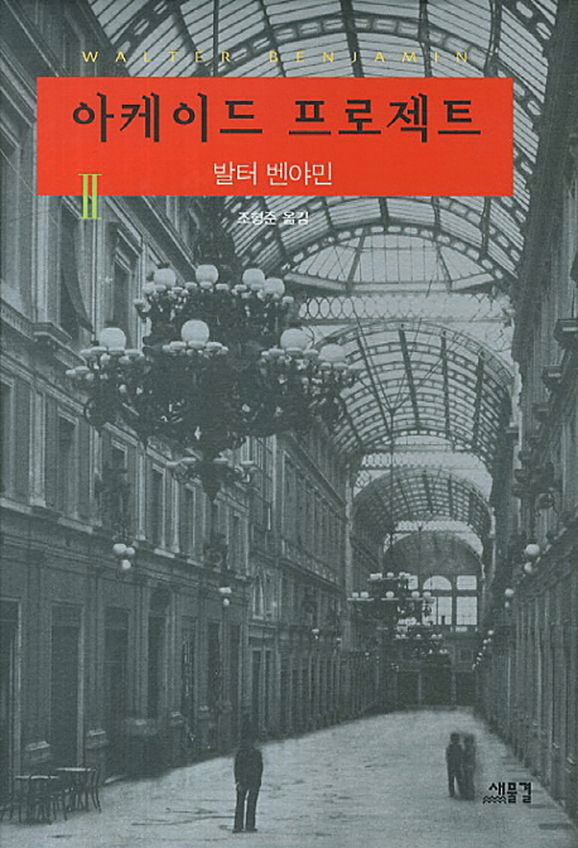

19세기 유럽의 도시 산책자들도 그랬을까. 자연과 교감하면서 자신의 감각을 일깨우고 싶어 하던 낭만주의적 분위기 아래서 도시의 산책자들은 시골길로, 자연으로 걸어 들어가곤 했다. 그들 대부분은 도시의 일상에 붙박여 있었고 자신의 심상을 흔들어줄 무언가를 찾고 있었다. 대자연으로의 산보는 일종의 일상에 대한 반기인 셈이다. 영국의 시인 윌리엄 워즈워스가 수차례 떠났던 시골로의 도보 여행길이나 월든 호수를 돌던 헨리 데이비드 소로의 배회는 그렇게 시작된다. 이제 막 거대한 기계 장치들이 도시에 들어서고 그 몸집을 불려가던 산업화 시대에 도시의 보행자들은 시골길로 가 자유를 갈망한다. 길을 걷는다는 건 그들에게는 일종의 미학적 성취의 과정이기도 했다. 반대로 보자면, 도시의 노동계급에게 걷기란 멀리 향하며 노니는 한가로운 시간일 수 없다. 노동의 현장으로 오가는 출퇴근의 길이거나 잠깐의 짬이 난다면 이제 막 거리에 들어서기 시작한 상점들 안을 들여다보는 구경의 길이었을 것이다. 도시 거리를 통해 자본주의적 공간이 어떻게 편성되는지를 기술한 발터 베냐민의 <아케이드 프로젝트>(한국판, 2005)를 보면 알 수 있다. 오스만 대로가 건설되고 온갖 상점들이 그 길을 메우고 만국박람회를 보러 바삐 움직이는 거리의 사람들에게서 사색자로서의 산책은 찾기 어렵다.

세라 워터스의 <핑거스미스>(2002)에서도 이런 분위기의 19세기 도시 소요에 대한 단상을 읽을 수 있다. 브라이어의 대저택에서 감금되다시피 살아온 모드는 늘 런던의 거리를 상상한다. 정확히 말하면 그 거리를 걷는 자신을 그리는 일이다. ‘나는 늘 런던이 벽으로 둘러싸인 커다란 정원에 서 있는 집 같은 곳이라고 생각해왔다. 런던이 우뚝 서 있고, 정돈되어 있으며 깨끗하고 하나로 이루어진 곳이라고 상상했다.’ 하지만 모드가 젠틀맨과 함께 런던으로 향했을 때 그곳의 거리는 모드의 머릿속 그곳이 아니었다. ‘완결된 곳이라 믿었다. 그러나 이제 쭉 펼쳐진 축축한 붉은 땅과 쑥 들어간 도랑들이 보인다.… 회색 거리, 검은색 거리처럼 단조로운 거리를 수없이 지나기 시작하고, 나는 절대 저 거리들을 구별할 수 없을 거란 생각이 든다.… 광고판과 요란한 간판들이 엄청나게 뒤죽박죽으로 얽혀 있다.’ 런던이 자신에게 자유로운 소요를 허락지 않을 거라는 강렬한 예감이다. 영화 <아가씨>(2016)에서의 소요는 어떤가. 코우즈키의 대저택 밖으로 나갈 수 없는 히데코(김민희)의 산책이라고는 고작 저택에 딸린 정원의 숲길을 걷는 데 그친다. 자신의 성장에 맞춰 사이즈가 다른 여러 켤레의 신발을 가지런히 모아두는 일로 세상으로의 걷기를 대리해보지만 그게 다 무슨 소용인가. 히데코와 숙희(김태리)가 함께 어스름한 새벽의 들판을 뛰어가는, 걷기의 보다 역동적인 형태의 달리기는 그 상투적 상징에도 불구하고 여성의 탈주로 읽히는 것이다.

여성 산책자, 여성의 걷기는 많은 경우 정치적 운동으로도 독해된다. 서프러제트를 주장하던 영국 여성들의 거리 행진까지 올라가지 않아도 된다. 지금 이 시대의 여성 혐오에 반대하며 최근 여성들 사이에는 여성들이 자유롭게 걸을 수 있는 밤길을 되찾자는 운동(정부가 하는 안심 귀갓길 보장 운동이 아니다!)의 하나인 ‘나쁜 여자들의 밤길 걷기’가 있지 않았던가. 그러고 보면 학생 시절 읽은 계용묵의 <구두>(1949)는 현대적 의미에서 다시 읽어볼 만하다. 남성 화자가 또각거리는 소리가 나는 제 신발 때문에 앞서 걷던 여성을 불안하게 만들어 괜한 오해를 샀다는 내용이다. 그 여성이 느꼈을 불안은 신경과 민증 때문이 아니다. 걷는 여성에게 허락된 거리가 직간접적으로 위협적이었음을 방증하는 것이다. 밤 산책이 주는 공상의 기쁨을 이어가고 싶은데, 이것 참. 산책자는 어째 불안해진다.