순간 실망했다. 어렵게 들어간 모교 도서관에는 일본의 <신건축> 잡지가 1977년부터 있었다. 공교롭게도 1976년 자료는 아무리 찾아도 없었다. 앳된 얼굴의 사서에게 1976년 잡지가 도서관에 있는지 확인했지만 돌아온 대답은 1977년부터라는 것이었다. 혹시나 공모전 결과를 다음해에 발표하지 않았을까 하는 기대로 1977년 잡지들을 다 펼쳐봤다. 참고 열람실은 더웠고, 외투를 벗고 바닥에 엉덩이를 대고 앉았다. 70년대 일본 건물들의 오래된 사진이 흥미로웠지만 내가 찾는 1976년 공모전 결과는 1977년 잡지들에도 존재하지 않았다. 아니 정확하게는 <신건축>에는 공모전이란 것 자체가 존재하지 않았다. 내 기억이 틀린 모양이었다. 혼돈스러운 감정과 함께 서가에 꽂힌 잡지들을 바라보다 나는 희미한 기억 속에서 영어판 <신건축>이 있었다는 것을 깨달았다.

다행스럽게도 도서관에는 1976년도 영어판 <신건축> 잡지 <JA>(The Japan Architects)가 있었다. 책장에 1976년 잡지들이 두개의 제본으로 나뉘어 꽂혀 있었다. 나는 잠깐 동안 흥분된 감정을 눌러야 했다. 묘한 이 흥분이 어렵게 찾아냈다는 사실 때문만은 아니었다. 그때 내가 좋아했던 그 설계가 정말 괜찮았던 것인지가 더 궁금했다. 딱딱한 제본 안의 잡지들은 오랜 세월의 흔적으로 자꾸 떨어져나왔다. 잡지들을 훼손하지 않기 위해 조심스럽게 페이지를 넘기던 나는 마침내 그것을 발견했다.

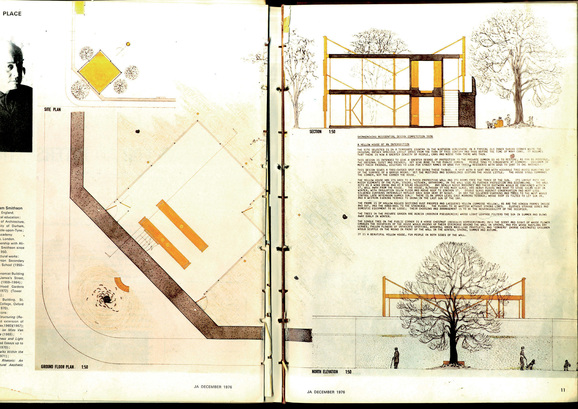

그것이 거기에 그대로 있었다. 어떻게 이렇게 까마득하게 잊을 수 있었을까? 수업시간의 공감되지 않는 말들 속에서 내가 정말 처음으로 건축을 좋아하는 계기가 되었던 설계인데, 나도 건축을 할 수 있겠다고 마음먹게 해준 설계인데 그것을 잊고 있었다는 사실이 당시 내게 더 애틋한 감정을 불러왔을지도 모른다. 나는 텅 빈 참고 열람실의 서가 사이에서, 설계를 컴퓨터로 하기 전 손으로 직접 그린 피터 스미슨의 도면들을 천천히 바라보았다.

1976년 일본의 <신건축> 주거 공모전은 건축가 리처드 마이어가 심사를 했다. 그가 제안한 공모전 주제는 ‘교차로를 위한 집’(a house for an intersection)이었다. 그해에는 유례 없이 많은 제안들이 세계 여러 나라로부터 출품되었고, 그중에는 이미 꽤 알려진 피터 쿡이나 피터 아이젠만 같은 유명 건축가들도 있었다. 이유는 알 수 없지만 건축가들 사이에서는 이 공모전을 경쟁이라기보다는 축제로 여겼던 것 같기도 하다. 1970년대는 지금과 달리 일본의 <신건축> 주택 공모전이 국제적으로 알려진 거의 유일한 공모전이었다.

이 해의 일등은, 작품을 제출한 400여팀 중 아마도 가장 연장자이고 가장 유명했던 피터 스미슨에게 돌아갔다. 나머지 입선작들과 비교하면 스미슨의 설계는 놀랄 정도로 소박했다. 손으로 그린 도면에는 구조방식이 드러나는 노란색 이층주택이 두꺼운 담을 끼고 도로의 한 모퉁이에 배치되어 있고, 모퉁이 공터에는 마로니에 나무가 한 그루 심어져 있다. 영국 브루탈리스트 건축으로 유명한 이 건축가가 제안한 것은 비영속적인 ‘어느 순간’들이었다. 길을 걷다 갑작스러운 소나기를 피해 나무 아래로 들어선 사람이 잠시 고개를 돌려 주택을 바라보는 순간, 주택에 사는 아이가 창문 밖 나무 그늘 아래에서 잠시 쉬고 있는 누군가를 바라보며 보내는 호기심 어린 눈빛이 스미슨 부부가 바라본 ‘교차로를 위한 주택’에 대한 제안이었다. 도로 모퉁이의 나무 한 그루가 만들어내는 공간과 조심스럽게 교감하는 주택이 공모전 주제에 대한 건축가의 답이다. 수많은 사람들이 경쟁하는 공모전이라는 특성으로만 본다면 순진하다고 할 수도 있는 이 제안은 건축이 상품으로 변하기 전, 건축의 서정적인 면을 보여주고 있다. 특별함 없이는 건축가가 시장에서 살아남기 힘든 지금 시대의 눈으로 보면, 이런 점이 더욱 도드라져 보인다.

‘엇박자’의 죽음과 ‘지금’이라는 청춘

일본영화 <너의 췌장을 먹고 싶어>(2017)는 스미노 요루의 동명 소설을 원작으로 하고 있다. 나는 이 소설을 제목 때문에 읽게 되었다. 로맨스 소설이 어떻게 이런 낯선 제목을 독자들에게 납득시킬 수 있을지가 궁금했다. 그리고 나는 이 소설책을 손에 들자마자 끝까지 쉼 없이 읽었다. 청춘과 연애가 합쳐진 이야기는 항상 흥미로운 것인지, 특별히 내가 연애소설을 좋아하는 것인지나 자신도 궁금하지만 이 책을 몰입해 읽었다는 사실을 부정할 수 없다.

소설에서 여고생 사쿠라는 췌장암을 앓고 있다. 아무도 알지 못하는 그녀의 불치병을 소설 속 ‘나’는 우연히 알게 된다. 그리고 사쿠라와 ‘나’는 비밀을 공유하는 계기를 통해서 가까워진다. 소설은 죽음을 앞둔 소녀와 자신의 비밀을 알아차린 같은 반 남학생이 만들어낼 수 있는 수준의 연애담으로 이루어져 있다. 하지만 불치병을 앓고 있는 여자주인공이 ‘묻지마 살인’으로 죽은 후 소설은 특별한 방향으로 나아간다. 막장 드라마로 오해될 수 있는 이 ‘엇박자’의 죽음을 통해서 <너의 췌장을 먹고 싶어>는 죽음이란 예상 불가능한 것이라는 단순한 진실을 보여주고 있다. 그리고 이것은 ‘지금’이란 청춘의 성격과 이상하게도 어울린다.

영화가 소설과 다른 부분은 현재에 살고 있는 ‘나’가 과거의 이야기를 액자구조에 담아서 설명하고 있다는 점이다. 액자구조를 갖고 있는 일본영화 중 쉽게 떠오르는 것은 <러브레터>(1995)일 것이다. <러브레터>에서 과거의 사건(액자 안)은 현재(액자 밖)에 와서야 그 의미가 이해된다. 그리고 이를 통해서 액자 밖과 안의 이야기가 유기적으로 연결된다. <러브레터>와 달리 <너의 췌장을 먹고 싶어>가 액자구조를 쓴 이유는 명확하지 않다. 아쉬운 점은 과거의 ‘나’를 현재의 ‘나’의 눈으로 바라보고 있다는 점이다.

내가 청춘물이라고 불릴 수 있는 일본영화를 처음 접하게 된 것은 모치쓰키 도모미 감독의 <바다가 들린다>라는, 고등학교를 배경으로 한 애니메이션이었다. 1998년 즈음으로 기억하는데, 비디오테이프로 영화를 본 기억이 아직도 생생하다. 다소 심심하다고 할 수 있는 이야기인데도 유독 기억에 남은 이유는 아마도 영화가 사건이 아니라 우리 모두의 어느 ‘순간들’을 보여주고 있기 때문일 것이다. 그 순간들은 중·고등학교 혹은 10대 시절이라고 불리는 ‘삶의 어느 단계’다.

그 시절에만 느낄 수 있는 것

나는 오랫동안 일본에는 왜 고등학생들이 나오는 ‘청춘 로맨스 영화’가 끊임없이 만들어지는지 궁금했다. 첫 번째 추정은 다른 나라에 비해 거대한 만화산업 때문이라고 생각할 수 있다. 일본에서 청소년 시기는 쉽게 소비되는 만화의 주제이고, 만화를 원작으로 한 영화들을 많이 만드는 일본의 영화산업 구조는 청춘영화가 지속적으로 만들어지는 토대를 제공한다는 것이다. 두 번째는 더 근본적인 이유인데, 일본 문화가 청춘 로맨스라고 표현되는 ‘어느 시절의 사랑’을 유독 좋아하는 것 같기 때문이다. 이유는 설명하긴 어렵지만 순수함을 간직한 ‘어떤 상태’를 좋아하는 것 같아 보인다. 이것이 외설적인 것으로 발현되면 일본식 AV의 애매한 성적 코드이고, 청춘영화에서는 ‘처음 연애’의 정해지지 않은, 다음을 알지 못하는 순수한 순간이다.

청춘영화를 청춘영화답게 하는 것은 세상을 유형으로 보지 않는 것이라고 생각한다. 모든 것이 처음인 순간으로 보는 것이다. 영화 <너의 췌장을 먹고 싶어>가 놓치고 있는 점이다. 내가 스미슨의 작품을 여전히 좋아하는가? 그 시절만큼은 아니라는 것은 확실하다.