“다큐멘터리처럼 접근하자.” <암수살인>의 이봉환 미술감독이 시나리오를 읽자마자 매료됐던 김형민 형사(김윤석)와 살인범 강태오(주지훈)의 팽팽한 두뇌 싸움은, 말 그대로 사실적인 공간에서 펼쳐져야 했다. 일례로 영화에서 가장 중요한 장소인 교도소의 수사 접견실은 지금은 폐허가 된 건물인 부산의 옛 사상경찰서 1층에 세트를 지었다. 2층에는 형사과 세트를 지었다. “진짜 접견실을 가볼 수 없기 때문에 자료 수집차 교도소 생활을 다룬 다큐멘터리는 거의 다 훑어봤다.” 40석 정도의 형사과 책상을 만들 때도 “성격상 엇비슷하게 묘사하는 걸 견디지 못해” 40명의 캐릭터를 상상하며 각자의 성향에 맞는 책상 디자인을 모두 달리 꾸며놨다. 형민이 태오가 던져준 단서를 좇다가 결정적 증거를 포착하는 유치장 창고 장면도 의도치 않게 사실을 그대로 재현한 경우다. 형민의 실제 모델이었던 김정수 형사가 단서를 발견하게 된 것도 실제로 유치장 창고라는 걸 알게 된 김태균 감독이 그 장면을 유치장 창고로 해보자며 제안한 것. 덕분에 미술팀은 수백개 분량의 문서 박스를 하염없이 만들어야 했고 촬영 내내 그 공간을 “일이 끝나지 않는 개미지옥이라고 불렀다. (웃음)”. 촬영 도중 또 다른 해프닝도 있었다. 극중 태오가 형민에게 사체를 유기한 장소라며 알려준 무덤가를 재현해야 했는데, 미술팀이 밀양의 한 야산을 빌려 두달 동안 칡밭을 갈아엎고 잔디까지 심어 무덤가로 만들었다. 이후 현장에 온 김윤석 배우가 만들어낸 재현 무덤인 줄 모르고 “촬영해서 죄송하다”며 절을 했다고. “영화 미술이 드러나기보다 시나리오에 최적화된 프로덕션 디자인을 해야 한다는 강박을 갖고 있었다”고 말하는 이봉환 미술감독의 작업 스타일이 그대로 묻어난 <암수살인>은 그의 표현에 따르면 “보이지 않는 미술” 작업이어야 했다. 드러나되 가짜처럼 보여서는 안 되는 어려운 작업이었으리라. “대학교 2학년 무렵 제대하고 바로 투입됐던” <소름>의 미술팀을 시작으로 영화 현장에 발을 들인 후, <허밍>(2007)으로 입봉한 그는 한때 “상업영화 섭외가 너무 들어오지 않아서” 힘든 시기도 겪어야 했다. “<검은 사제들>(2015)을 보고 이런 영화미술을 너무 해보고 싶어 배가 아팠다”던 그의 차기작은 김주환 감독의 신작 <사자>다. 때로는 감춰야만 하는 미술이지만, 이를 대하는 그의 애정만큼은 결코 숨길 수가 없어 보인다.

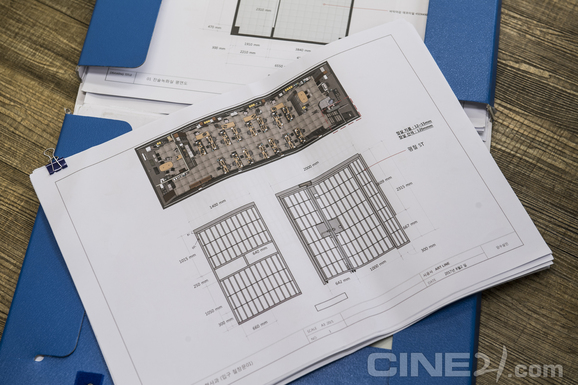

데코보드와 설계도면

<암수살인>은 존재하지 않는 배경을 상상해서 만들 수 없는 영화였기에, 각종 사진을 바탕으로 실재하는 요소가 레퍼런스로 활용됐다. 이봉환 미술감독이 특히 현장에서 곁에 두고 썼던 것은 각종 레퍼런스, 콘티, 도면, 소품 리스트 등의 자료가 모두 들어 있던 아이패드의 데코보드와 설계도면이 정리된 파일철이었다.

2018 <암수살인> 미술감독 2017 <어느날> 미술감독 2015 <그날의 분위기> 미술감독 2014 <좋은 친구들> 미술감독 2013 <소원> 미술감독 2006 <아랑> 아트디렉터 2005 <사랑을 놓치다> 아트디렉터 2004 <제니, 주노> 아트디렉터 2004 <귀신이 산다> 미술팀 2003 <역전에 산다> 미술팀 2002 <폰> 미술팀 2001 <소름> 미술·소품팀