카메라를 든 남자가 행인을 향해 묻는다. “킴스 비디오를 아시나요?” 바삐 돌아가는 뉴욕시 거리에서 난데없는 질문을 받은 행인의 반응은 크게 다르지 않다. 요즘 세상에 누가 비디오를 빌리느냐며 웃는 사람, 뉴욕에는 많은 가게들이 생겨났다 사라지니 비디오 가게 하나쯤 망한 건 그리 대단한 일이 아니라는 사람. 미개봉작과 해적판 영화를 포함해 5만5천편의 VHS테이프를 소장하고 있던 ‘킴스 비디오’는 대체 무슨 일로 문을 닫게 되었을까. 마침 자신도 ‘킴스 비디오’의 회원이었다고 밝힌 또 다른 행인은 카메라를 향해 조금 더 분석적인 대답을 내놓는다. 아마도 디지털 시대라 자연스럽게 없어진 것이 아니겠냐는 것이 그의 추측. 마지막 행인의 대답에 간단히 수긍하며 ‘킴스 비디오’가 사라진 이유에는 더이상 어떤 미스터리도 없을 거라는 생각이 스친대도 전혀 이상하지 않다. 그러나 카메라를 든 남자는 25만명 이상의 회원을 보유하고 있던 ‘킴스 비디오’가 사라진 이유를 지금부터 알아볼 작정이라 말한다.

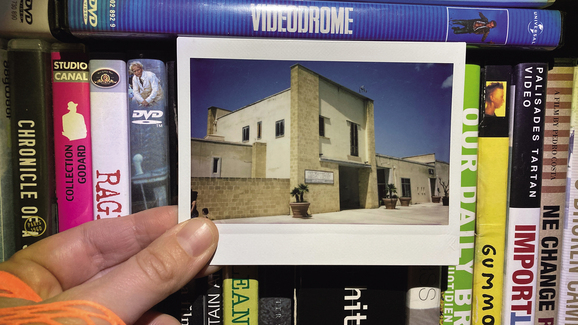

타란티노와 코언 형제도 회원이었다는 ‘킴스 비디오’는 정말로 디지털 시대를 맞이해 없어졌을까. 그 뒤를 재빠르게 추적하는 대신에 <킴스 비디오>는 감독인 데이비드 레드몬이 처음 영화에 사로잡혔던 어린 시절로 돌아간다. 그는 TV에서 방영되는 영화를 보며 현실과 영화를 혼동하고 영화가 자신에게 환청처럼 외치는 소리에 귀 기울이곤 했던 과거를 회상한다. 디지털 상영이 보편화되기 시작하던 2008년, 킴스 비디오는 영화 소장품을 기증할 곳을 찾는다는 공지를 붙였고, 시실리의 작은 마을 살레미에서 이를 수용하기로 했다는 사실을 알아낸 감독은 살레미를 방문한다. 그러나 킴스 비디오의 전 직원들이 일구어낸 5만5천편의 소장품은 살레미시에 기증된 이래로 어디에서도 상영된 적이 없다. 뉴욕대학교에 기증하는 대신 이 방대한 수의 영화 소장품은 어쩌다 살레미의 창고에서 먼지를 뒤집어쓴 채 숨죽이고 있던 걸까. 여기에 당시 살레미 시장이던 비토리오 스가르비와 그를 문화부 차관으로 임명한 실비오 베를루스코니 총리의 비리가 연루되어 있을지 모른다는 암시가 수면 위로 떠오르고, 사라진 비디 오테이프 아카이브를 찾아 떠난 유쾌한 발길에는 모종의 정치적 음모가 그림자를 드리운다. <킴스 비디오>는 56편의 영화를 부지런하게 트로프 형식으로 엮어내 이 추적에 가담시키고 있다. 다큐멘터리 내내 감독이 밝힌 영화와의 대화는 영화 속 범죄를 현실로 역추출해 내는 대범한 기지로 발휘되기도 한다. 잊힌 필름 포맷을 향한 향수에서 시작한 다큐멘터리는 감독의 사적 경험과 고백이라는 장막을 거쳐 관객에게 다시 매력적인 현실로 다가온다.

“정말 안타깝게도 그들은 자신이 뭘 가졌는지 몰랐어요.”

문화 재건을 홍보 전략으로 삼은 정치인은 5만5천편의 영화가 지닌 가치를 알 리 없다. 살레미에 방치된 소장품을 되찾고 싶지 않냐는 말에 김용만은 그저 슬픈 일일 뿐이라 답한다. 타국의 정치 역학을 무시할 수 없는 사업가로서의 냉철함과 영화를 사랑했던 이의 참담함이 그 얼굴에 함께 스친다.

CHECK POINT

<브로큰 임브레이스> 감독 페드로 알모도바르, 2009

필명 해리 케인으로 활동 중인 맹인 작가 마테오(루이스 호마르)는 한때 영화감독이었다. 35mm 필름 영화 시대에 왕성히 활동한 영화감독은 디지털 영사 시대로 접어들어 시각장애인으로 묘사된다. 과거의 연인 레나(페넬로페 크루스)는 지나버린 필름 영화 시대를 상징하는 여인이다. 영화, 치정과 살인이라는 범죄 요소, 무엇보다 사장되어가던 필름 형식을 애타게 그리는 향수가 닮았다.