컴컴한 호텔 방 안의 남자가 갑자기 커튼을 열어젖히면 창밖으로 칸영화제의 스펙터클이 펼쳐지고, 카메라를 들이대면 육안으로 잘 잡히지 않던 ‘얼룩’들이 렌즈 속에서 살아서 꿈틀거린다. 끊일 듯 끊어지지 않는 볼레로의 선율이 흐르는 가운데 보는 것과 보지 못하는 것 사이의 팽팽한 간극만으로 스릴의 속도를 조절하는 드 팔마의 테크니션적 감각은 여기서 유감없이 발휘된다.

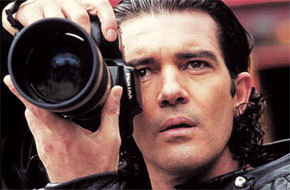

극중 파파라치 니콜라스(안토니오 반데라스)는 자신이 찍은 사진을 인화하여 거대한 파노라마로 구성한다. 집 근처 카페를 즐겨 찍는 그는 일상다반사의 풍경에 작은 균열을 일으키는 아름다운 여인들에게 강한 흥미를 갖고 있다. 이를테면 군복을 입은 섹시한 여자와 검은 선글라스를 끼고 불안에 떨고 있는 여자, 그 둘 사이의 미묘한 긴장감과 은밀한 뒷거래, ‘빛을 반사시키는’ 은회색 가방, 뛰어들어오는 트럭 창가에 걸린 목걸이, 놀라서 크게 벌려진 입…. 지극히 평범한 파리 시내의 카페촌 한구석에서 벌어지는 이 사건들은 그야말로 ‘얼룩’이다. 대부분의 사람들은 얼룩을 보지 못한다. 혹은 별 관심이 없다. 그 얼룩을 눈여겨보는 사람은 곧 ‘현기증’을 느낄 정도로 ‘너무 많이 아는 사나이’가 될 것이다. 너무 많이 아는 건 그 대가로 죽음을 의미하기도, 혹은 죽음에서 탈출할 수 있는 지혜를 의미하기도 한다. 브라이언 드 팔마는 그 양극단에 아슬아슬하게 발을 걸치고 서서 관객에게 찡긋 웃음을 날린다. 이 음탕한 계획의 스펙터클의 일부가 되라고 유혹하는 그 웃음은, <팜므파탈>을 어떤 ‘고전의 다시 보기’ 개념으로 즐겁게 복습할 수 있을지 아니면 기승전결이 완벽한 스릴러를 기대했다가 내심 실망만 느끼게 될지에 따라 다르게 해석될 수 있을 것이다.