30대 중반의 그, 과부들을 등치며 살았다. 20대 후반의 그녀, 이혼당한 뒤 아이 둘과 떨어져 어머니와 사는 간호사였다. 두 사람은 ‘외로운 사람 클럽’을 통해 편지를 주고받는다. 머리가 벗겨진 우스꽝스런 외모의 남자와 육중한 체구의 고집 센 여자는 서로의 무엇에 반했던 것일까? 오누이 행세를 하는 둘은 과부를 찾아 돈을 뺏고, 살인을 저지른다. 그리고 어린아이까지 살해한 어느 오후, 그녀는 경찰에 전화를 걸어 범행을 자백한다. 감옥에서도 ‘여전히 사랑을 외치고 싶다’던 남자와 ‘상처받은 자만이 이해할 수 있는 러브스토리’를 말하던 여자는 1951년, 전기의자에 앉아 죽음을 맞는다. 이건 실화다.

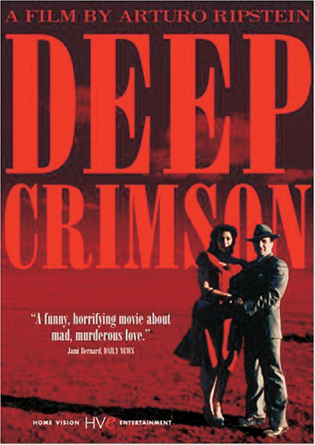

블랙리스트의 공포, 메이저 스튜디오의 영광, 장인들의 시대가 사라지면서 변화의 시기를 통과하던 1960년대 아메리칸 시네마. <허니문 킬러>는 그 모퉁이에서 발견되는 이상한 영화다. 연출을 맡은 마틴 스코시즈가 1주일을 넘기지 못하고 해고되자 그 자리에 들어간 사람은 각본을 쓴 레너드 캐슬이었다. 고전음악가 캐슬이 만든 유일한 영화 <허니문 킬러>는 <우리에게 내일은 없다>보다 한참을 더 나간 영화였다. 누벨바그, 시네마 베리테, 할리우드 B급영화가 뒤섞인 <허니문 킬러>는 1960년대판 <건 크레이지> 혹은 <그들은 밤에 산다>다. 프랑수아 트뤼포는 밤만이 존재하는 괴물들의 세계- <허니문 킬러>의 그 검은 눈동자를 누구보다 사랑했고(그가 <나처럼 귀여운 아이>를 왜 만들었겠나), 루이스 브뉘엘로부터 불온함을 전수받은 아르투로 립스테인은 <허니문 킬러>를 다시 만들기로 한다.

말러 교향곡 6번 1악장의 죽음의 향기가 <허니문 킬러>를 지배했다면, <짙은 선홍색>엔 탱고의 치명적 유혹이 넘실댄다. <짙은 선홍색>의 두 남녀는, 옥죄는 운명 때문에 고통받기보다는 불순한 운명에 대항하고 서로의 불행한 영혼을 구원하기로 한다. 여기에 사랑을 위해 두 아이를 버리는 여자와 샤를 부아예 흉내를 내는 대머리 아저씨의 설정으로 비극성과 희극성은 더 강조된다. 차이코프스키의 바이올린 협주곡에 대고 에두아르트 한슬릭이 “악취가 난다”고 했던가? 그래, <허니문 킬러>와 <짙은 선홍색>은 악취나는 영화일지 모른다. 그러나 그들의 관계가 불편하다고, 도덕이 흔들린다고, 캐릭터와 배우에게 동조하기 힘들다고 그들의 사랑마저 부정할 순 없다. 두 영화는 죄와 벌에 대한 영화가 아니라 외롭게 살던 두 악마가 나눈 지옥같이 영원한 사랑에 대한 탐구다. 가장 끔찍한 사람들에게도 분명 사랑은 존재한다.