<대도시>에서 사트야지트 레이는 131분동안 근대화와 함께 빚어지는 복잡한 인도사회의 파열음을 개개인의 심리변화 과정과 밤발의 집을 중심축으로 해서 섬세하게 설계하고 있다. 레이는 미지의 나라 인도를 전세계 영화계의 중심에 견인하는 역할을 했다.

1958년 무렵 사트야지트 레이는 <철학자의 돌>과 <음악살롱>으로 인도 전지역에서 대대적인 흥행의 성공을 경험한다. 3년동안 어렵사리 촬영한 데뷔작 <길의 노래>에 비하면 고무적인 성과였지만, 개별 작품에 대한 평론가들의 반응은 그리 좋지 못했다. 이같은 비판을 의식했는지, 레이는 아푸 삼부작을 완성 뒤 이전의 가난한 벵골 시골마을에서 좀 더 인도에 밀착한 이야기, 즉 중산층의 문제나 부부간의 성 같은 개인적이며 미시적인 이야기들로 인도에 대한 또 다른 시선을 부여하려는 시도를 시작한다. 1963년에 만들어진 <대도시>는 레이의 영화가 이러한 전환기를 맞이한 시점에서 나온 대표적인 작품이다. <길의 노래>이후 비토리오 데 시카의 <자전거 도둑>과 비교되거나 ‘벵골의 플래허티’라 불리웠던 사트야지트 레이의 면모가 어떤 한 영화사조에 속박되지 않고 인도의 거장으로써 새로운 날개를 다는 순간이었다.

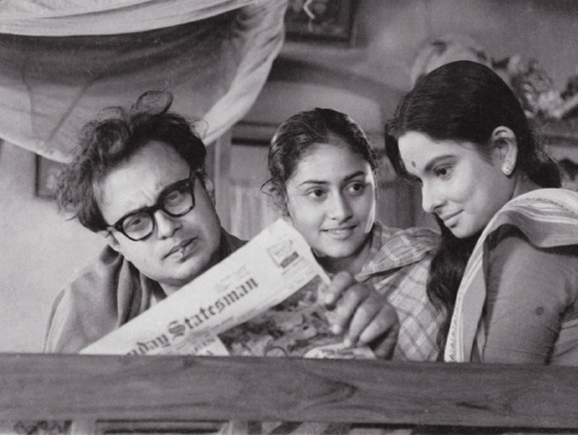

영화는 외관상 당시 대도시의 중산층에서 흔히 발생할 수 있는 문제, 즉 맞벌이 부부의 문제를 다룬다. 그러나 레이는 단순한 여성적 역할과 남성적 역할에 대한 대립과 반목보다는 은행원인 밤발의 아내가 직업을 갖는 일이 개개인의 가족 구성원들에게 어떤 의미를 갖는지, 또 이 가운데 발생하는 인도사회의 문제를 꼼꼼히 성찰한다. 거기에는 아버지와 아들의 세대차가 있고, 아내가 은근히 일하기를 원하지만 아내가 만나는 남자들에게 열등감을 느끼는 남편의 심리가 끼어들고 무엇보다도 일을 하면서 서서히 변모하는 여주인공 아라티의 내면의 변화가 곁들여진다. 131분이라는 시간동안 사트야지트 레이는 근대화와 함께 빚어지는 복잡한 인도사회의 파열음을 개개인의 심리변화 과정과 밤발의 집을 중심축으로 해서 섬세하게 설계하고 있는 것이다.

영화의 전반부를 차지하는 밤발의 집은 아직도 전 근대적인 공간 즉 ‘여자의 장소는 바로 집이다’라는 영국속담이 통용되는 곳이다. 그러나 아라티가 대도시라는 근대적인 공간에 발을 내딛는 순간부터, 즉 가전제품을 팔러 집밖을 나가는 순간부터 아라티와 밤발은 한 공간에 있어도 따로 찍히기 시작한다(두 사람이 집밖에서 한 화면에 같이 찍히는 순간은 영화의 마지막 장면외에는 없다). 상류사회에 자동 스웨터 기계를 팔러 다니는 과정을 통해 수줍은 가정주부였던 아라티는 다른 여자와 경쟁하거나 자기 주장하는 법을 서서히 배운다. 마침내 그녀가 첫 월급을 받던 날, 그녀는 거울에 반사된 미장센 안에 처음으로 들어서게 되는 데 의미심장하게도 이제까지 남편이 싫어할까봐 바르지 않았던 립스틱을 바른다. 밤발의 집에서는 개개인의 구성원에게 비교적 관조적이고 넉넉한 시선을 보내던 레이는 아라티가 집 밖으로 나서면서부터 아라티의 입장에서 아낌없이 주변환경을 둘러보기 시작한다. 거기에는 여종업원들을 하녀처럼 부리거나 성희롱하는 사장이나, 할일없이 무료하게 시간을 보내는 상류사회의 모습이 되비추어진다.

결국 밤발은 실직하게 되고, 아라티의 직업활동은 점점 더 의미를 얻게 된다. 아들은 돈이 생기자 아버지에게 안경을 사주고, 아라티는 좀 더 자기 주장적이고 자유분방한 백인 혼혈 동료인 이디쓰에게서 썬글라스를 얻는다. 이렇게 인도사회 전체를 조망하는 레이의 기지와 지적인 통찰력은 은유적이고 풍자적이면서도 날카로운 영화적인 순간이 함께하는 방식으로 구성되어 있다. 특히 아라티가 외간남자에게 세일즈하는 장면을 우연히 보게 된 밤발이 까페의 거울에 되비추어져 외간남자와 나란히 한 화면에 등장하는 장면은 <대도시>의 가장 빛나는 미장센이 아닐 수 없다.

레이는 이 작품으로 1964년 베를린영화제 은곰상을 수상했다. 이후 사트야지트 레이의 경력은 65년에 <차루라타>로 연속해서 베를린영화제 감독상을 수상하는 것으로 이어지면서 미지의 나라 인도를 전세계 영화계의 중심에 견인하는 역할로 이어진다. 훗날 서구의 평자들은 50년대가 일본의 오즈 야스히로의 시대였다면, 60년대는 사트야지트 레이의 시대라 평가했다. (재미있게도 이 시기의 레이는 마치 오즈 야스히로가 그랬듯이 따뜻한 휴머니즘을 잃지 않으면서도 전근대와 근대가 충돌하면서 빚어지는 인도의 변화과정, 특히 영국의 지배가 인도사회에 남긴 흔적들을 섬세하게 따라간다.) 아마도 이러한 측면에서 사트야지트 레이는 ‘인도가 영국과도 바꾸지 않을 영화거장’으로 칭송 받는다. <대도시>는 이러한 거장의 풍모를 확인할 수 있는 넉넉한 시간을 부산의 관객들에게 선사할 것이다.