<트랜스포머: 패자의 역습>(Transformers: Revenge of the Fallen)이 공개됐다. 1편이 스펙터클 과잉이라고 좋아하던, 혹은 고개를 설레설레 흔들던 관객이라면 단단히 준비하는 게 좋다. 돌아온 마이클 베이의 속편은 60대의 로봇들과 그에 준하는 인물들이 미국과 프랑스와 이집트를 오가며 벌이는 CG 스펙터클 과다복용 아드레날린 펌프질 블록버스터다.

<트랜스포머>가 훌륭한 블록버스터였던가. 그 질문에 대한 대답은 수만 가지로 갈린다. 마이클 베이의 <트랜스포머>는 한국에서만 800만명을 극장으로 끌어들이며 역사상 최고 관객을 동원한 외화로 기록됐다. 미국에서는 3억2천만달러에 이르는 수익을 남겼다. 엄청난 수익에도 불구하고 관객의 평가가 만장일치는 아니었다. 마이클 베이의 버릇은 여전했다. 그는 작정이라도 한 듯 카메라를 미친 듯이 흔들었고, (아마도) 영화 역사상 가장 많은 컷을 가장 빠른 속도로 셀룰로이드에 우겨넣는 재주를 선보였다. <트랜스포머>의 시사회를 마치고 나오던 어느 기자가 말했다. “너무 정신이 없어서 이게 재미있는 건지 재미없는 건지도 모른 채 보게 되더라.” <트랜스포머>는 스펙터클과 CG를 과다복용한 21세기 블록버스터의 정점이었다. 장점이기도 하고 단점이기도 하다.

그러나 <트랜스포머>가 영화사적으로 기념비적인 작품이라 일컫는 데는 고민할 필요가 없다. <트랜스포머>는 특수효과 스펙터클의 새로운 챕터를 열어젖힌 영화다. 완벽하게 새로운 특수효과 기술을 선보였다는 의미가 아니다(오히려 금속성의 로봇은 살아 있는 공룡이나 인간보다 특수효과로 만들기 더 수월하다). <트랜스포머>의 진짜 공로는 대중영화의 소재로 거의 등장한 적 없던 ‘로봇’을 멋지게 상업적으로 써먹었다는 것이다. 사실 로봇은 대중적인 소재는 아니다. 일본 만화에 열광하는 소년·청년 팬들을 제외한다면 거대 로봇을 소재로 한 블록버스터가 대중적인 성공을 거두리라고 예상한 사람들은 거의 없다. <트랜스포머>는 한정된 팬을 가진 소재를 실사로 구현해내면서도 광범위한 대중을 사로잡았다는 점에서 진실로 기념비적이다.

60여대의 로봇과 거대한 스펙터클로 재무장

문제는 속편이다. <트랜스포머>의 속편은 잘해봐야 <쥬라기 공원> 속편의 운명을 따르게 될 처지였다. <쥬라기 공원2: 잃어버린 세계>에는 더 많은 공룡과 더 압도적인 스펙터클이 있었다. 하지만 1편에서 브라키오사우루스가 처음으로 등장하던 순간의 경이로움은 결코 재현되지 않았다. 뭐든 첫 경험이 가장 짜릿한 법이다. 마이클 베이 일당들도 그걸 잘 알고 있었을 것이다. 그래서 그들이 선택한 방법이 뭐냐고? 어쩔 도리 없이 <쥬라기 공원2…>의 방식을 따르는 것이다. 더 많은 로봇과 더 압도적인 스펙터클로 관객의 정신을 혼미하게 만드는 것? 아니다. 마이클 베이 일당은 그 정도의 업그레이드에 머무르지 않았다. 그들은 ‘압도적으로 많은’ 로봇과 ‘기겁할 정도로 거대한’ 스펙터클로 속편의 운명을 벗어나려 했다. 숫자로 따져보자. 1편에서 특수효과팀 ILM은 모두 15테라바이트의 용량을 썼다. 2편은 무려 140테라바이트다.

<트랜스포머: 패자의 역습>은 샘 윗위키(샤이어 라버프)가 오토봇과 디셉티콘의 전쟁으로부터 지구의 운명을 구한 지 2년 뒤의 이야기다. 샘은 여자친구 미카엘라(메간 폭스)와 범블비를 고향에 두고 아이비리그의 대학에 진학한다. 고향을 잃어버린 오토봇들은 레녹스 소령(조시 두하멜)을 비롯한 미군과 손잡고 지구에 남은 디셉티콘을 소탕하고 있다. 그런데 평범한 삶을 갈구하던 샘은 자신의 옷 속에 남아 있던 큐브의 조각을 건드린 탓에 트랜스포머들의 지식을 모두 머릿속에 흡수하고, 디셉티콘 잔당들은 부활을 위해 샘의 뒤를 쫓기 시작한다. 그리고 미국 동부와 프랑스 파리와 이집트를 오가는 전쟁이 시작된다. 각본가 로베르토 오치는 <트랜스포머: 패자의 역습>의 주제가 “고향을 등지는 것”이라고 말한다. 사이버트론을 되살리지 못한 오토봇들은 지구에 적응해서 살아가려 노력하고, 샘은 머나먼 동부에서 새로운 삶을 시작한다.

옵티머스와 디셉티콘의 숲 혈투 장면 압권

시나리오작가들은 인간과 로봇의 이야기 사이에서 적절한 균형을 맞춤으로써 전편의 구멍 뚫린 시나리오를 넘어서려 했다. 개보수 작업이 완벽하게 성공했다고는 볼 수 없다. 인간과 로봇의 이야기 사이에 균형을 맞추기 위해 시나리오작가들은 무리수를 뒀다. <트랜스포머: 패자의 역습>에는 무려 60종류의 로봇이 아낌없이 투여됐다(이는 장난감을 더 팔아먹기 위한 하스브로의 요구 때문이기도 하다). 균형을 맞추느라 인간 캐릭터도 한없이 늘어났다. 샘의 부모님이 중요한 역할로 등장하는 데다가 1편을 마지막으로 사라져야 했을 에이전트 시몬스(존 터투로)가 귀환하고, 샘이 대학에서 갓 만난 기숙사 룸메이트마저 주요 캐릭터로 활약한다. 이야기의 결은 전편보다 훨씬 다양해졌지만 대신 이야기의 교통정리가 거의 불가능한 상황이다. 재미있는 건 정신없는 액션을 따라가다보면 이야기를 교통정리해야 할 필요조차 어느 순간 느끼지 못하게 된다는 거다.

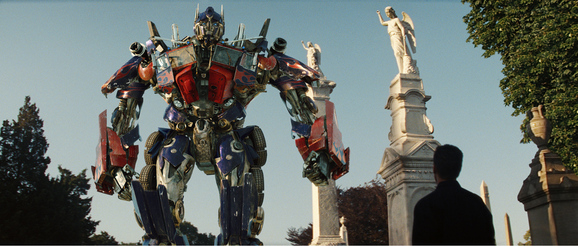

<트랜스포머: 패자의 역습>이 전편으로부터 확실히 진화한 부분은 로봇들의 캐릭터 구축이라고 할 수 있다. 베이는 “로봇들의 얼굴 클로즈업이 더 많이 나오길 바랐다”고 말한다. 로봇 캐릭터들에게 인간다운 성격을 부여하기 위해서다. ILM은 베이의 요구에 따라 로봇들의 클로즈업을 전편보다 늘리는 동시에 그들의 고통이 관객에게 전해지도록 로봇들이 가스를 내뿜고 기름을 토하고 온몸에서 윤활유가 흘러내리게 만든다. 특히 ILM의 시도가 빛을 발하는 부분은 옵티머스 프라임이 필라델피아 근교의 숲속에서 세대의 디셉티콘 로봇과 혈투를 벌이는 장면이다. 맞다. 이건 혈투다. 옵티머스 프라임이 샘을 지키기 위해 울창한 숲의 나무들에 몸을 부딪혀가며 디셉티콘들과 싸우다가 전사하는 장면은 관객의 가슴을 뜨겁게 달군다. 온몸이 일그러진 채 윤활유를 토하는 로봇에 감정을 이입할 수 있으리라고 누가 상상이나 했겠나.

마이클 베이 월드의 완전판이로다

사실 옵티머스 프라임이 숲에서 벌이는 3:1 액션 장면의 설계와 감정적인 효과는 피터 잭슨의 <킹콩>에서 빌려온 혐의가 짙다. <트랜스포머: 패자의 역습>은 거의 모든 장면에서 참고영화를 떠올릴 만한 영화다. (이미 <진주만>에서 한번 써먹었던) 제임스 카메론의 <타이타닉>, 스필버그의 <쥬라기 공원>, 피터 잭슨의 <킹콩>, <터미네이터> 시리즈, 심지어 스탠리 큐브릭의 <2001 스페이스 오디세이>. 마이클 베이와 제작자 스필버그는 지난 20년간 할리우드 블록버스터의 최전선에서 유행을 선도해온 SF영화들의 요소들을 모조리 끌어들였다. 게다가 마이클 베이는 다양한 영화적 인용을 토대로 자신의 ‘밀리터리 마니아’적 감수성을 마음껏 발휘한다. 현재의 병기로는 모자란다는 듯 전설적인 정찰기 ‘SR-71 블랙버드’로 변신한 늙은 디셉티콘을 등장시키기도 한다. 이왕 로봇 장난감도 손아귀에 넣었으니 좋아하는 병기들도 다 끌어들여보자는 심사다.

<트랜스포머: 패자의 역습>은 ‘마이클 베이 월드’의 완전판이다. 지금껏 마이클 베이가 만들어온 모든 상업영화들의 환영이 여기에 담겨 있다. 게다가 베이는 작정이나 한 듯 140테라바이트의 CG로 만들어진 스펙터클을 2시간30분 동안 쉴새없이 관객의 눈과 귀로 주입하는 데 모든 능력을 쏟아붓는다. <트랜스포머>를 보며 간질 발작을 일으킨 관객이라면 스펙터클 과다복용 증상을 염려하는 게 좋을지도 모르겠다. <트랜스포머: 패자의 역습>은 할리우드 블록버스터 역사상 마약의 효능에 가장 가까이 다가선 영화다.