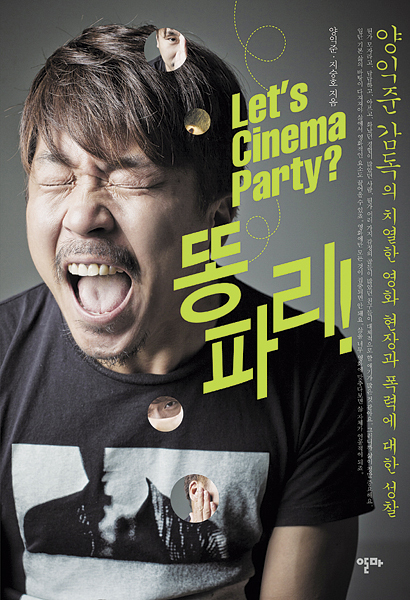

쫄깃쫄깃한 인터뷰를 좋아한다. 그게 어떤 인터뷰냐고? 인터뷰어와 인터뷰이 사이의 적절한 긴장감, 인터뷰이가 말하지 않았지만 문맥을 통해 그의 생각을 짐작할 수 있는 여백, 지루하지 않는 정리 등 여러 요소들이 적절하게 맞물려 읽는데 시간 가는 줄 모르는 인터뷰랄까. 물론 그런 인터뷰를 만날 수 있는 기회는 흔치 않지만. 독자로서 읽은, 전문 인터뷰어 지승호와 <똥파리>를 만든 양익준 감독의 문답을 담아낸, <Let’s Cinema Party? 똥파리!>가 쫄깃하냐고 묻는다면 쉽게 대답하기 어렵다. ‘다음 질문으로 넘어갔으면 좋았을 텐데’ 싶은 불필요한 말꼬리 붙잡기, 인터뷰어의 말을 최대한 살린다는 의도는 잘 알겠지만 그럼에도 지루하게 느껴질 정도로 인터뷰이의 반복된 긴 대답, ‘인터뷰이의 말을 보다 상세하게 설명해줬으면 좋았을 텐데’ 싶은 편집자주의 부재 등의 아쉬움이 눈에 띄기 때문이다.

그럼에도 이 인터뷰집의 미덕을 꼽으라면, 그건 아마도 언론에서 지면상, 혹은 시간상 싣기 어려웠거나 차마 물어볼 수 없었던 양익준 감독의 개인사, 영화에 관한 그의 속내가 가감없이 담겨져 있다는 것이다. 형편이 좋지 않았던 어린 시절부터 영화를 배우고 싶어 김종관 감독이 진행했던 독립영화 워크숍을 도강했던 배움의 시절, 오디션이 열리는 곳이라면 어디든지 달려갔던 단역 시절, 영화계에 신선한 바람을 불어넣은 첫 장편 <똥파리>의 제작기까지 그의 스토리를 따라가다보면 감독이자 배우이자 남자 양익준이 어떤 생각을 하고 사는지 조금은 알 수 있다. 지승호는 <똥파리>, 옴니버스영화 <애정만세> 이후 그의 신작을 기다리는 영화 팬들을 위한 질문도 빼놓지 않는다. 그의 말을 조금만 옮겨놓으면 “<똥파리>에 미친 듯이 에너지를 쏟아부은 까닭에 스스로 충전할 시간이 필요”하단다. 거친 외모와 달리 속은 상처받는 걸 무척 두려워할 정도로 섬세하고 예민한 사람임이 틀림없다. 책장을 덮고 나면 <똥파리>의 주인공 상훈이 보이는 것도 그런 이유에서다. 그래서 그가 어떤 사람인 것 같냐고? 상훈의 표현을 빌리자면 양익준은 “씨발, 존나 멋진 새끼”인 것 같다.