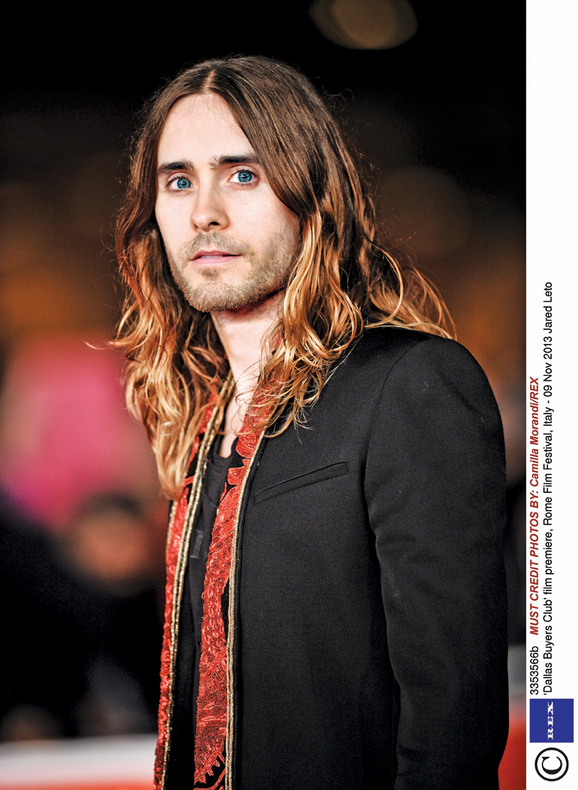

인터넷에서 자레드 레토의 사진을 찾다가 어떤 이상함을 느끼고 ‘자레드 레토 파파라치’를 검색해보았다. 출연한 영화마다 모습이 워낙 달라서 이 배우의 평소 모습이 궁금했기 때문이었다. 그러자 재미있는 결과가 나왔다. 누가 진짜 자레드 레토인지 잠깐 헷갈릴 정도로 다양한 사람들의 사진이 떴다. 그리고 그 사진들을 하나하나 살펴보고 나서야 헷갈릴 필요가 없다는 사실을 알았다. 거기 있는 사람은 모두 자레드 레토였다. 머리가 짧든 길든, 수염이 있든 없든, 머리색이 까맣든 금발이든(또는 핑크색이든), 말쑥하게 입었든 거지처럼 입었든, 차분하게 있든 날뛰고 있든 그들은 모두 같은 사람이었다.

물론 자레드 레토는 출연하는 작품마다 다양한 캐릭터로 변신하는 것으로 이미 유명하다. 그는 18kg을 감량하고 <달라스 바이어스 클럽>을 찍었으며 그 전작에서는 30kg을 찌워 <챕터 27>에 출연했고, 또 그전에는 자신이 직접 연출하고 출연한 록밴드 ‘30 Seconds to Mars’에 대한 다큐멘터리 <아티팩트>에서 진지한 음악인의 모습을 보여주기도 했었다. 이 영화들을 보며 이렇게 극단적인 변신을 연달아 선택하는 배우가 어떤 삶을 살아왔고 어떤 생각을 갖고 있는지 자연스레 궁금해졌다.

‘의미’와 ‘보람’을 찾아가던 시간

1971년에 태어난 자레드 레토는 어릴 때부터 군인인 할아버지와 공중그네 곡예사인 히피 어머니를 따라 미국 전역과 세계 각국을 돌아다니며 자랐고 자연스럽게 그 환경에 큰 영향을 받았다. “어릴 때부터 비주얼 아티스트가 되고 싶었어요. 주위에 화가나 사진사가 많았거든요. 그리고 어릴 때는 마약상에도 환상을 좀 갖고 있었어요. 그게 나한테 어떤 기회를 줄 거라고 생각했어요. 그쪽 시장이 좀 크다는 걸 알고 있었거든요. (웃음)”

다행히 마약상의 길에 빠져들지 않았지만(하지만 의미심장한 것은 그가 <레퀴엠>(2000) 등에서 최고의 마약 중독 연기들을 잇따라 선보였다는 사실이다) 자레드 레토는 어릴 때의 꿈을 좇아 뉴욕의 한 미술학교에 진학했고, 얼마 안 가 자퇴했다. 이제 배우의 길로 가는 것인가 싶지만 아직 아니다. 그는 형과 함께 자동차 경기, 그것도 ‘데몰리션 더비’(자동차간의 충돌과 파괴를 허용하는 경기)라는 거친 종목을 시작했고, 그걸 그만둔 후에야 배우가 되었다. “형이 법을 좀 어겨서 잡혀갔고, 나는 돈을 가방에 담아 LA로 갔어요.”

그렇게 자레드 레토는 1992년부터 그의 또 다른 활동 분야인 음악을 준비하는 동시에 TV드라마에 출연하기 시작했고, 1995년에는 위노나 라이더가 주연한 <아메리칸 퀼트>로 영화배우로서 활동하기 시작했다. 물론 갑작스럽게 인기를 얻은 것은 아니었다. 그는 계속 조연으로 영화에 출연했는데, 특히 <씬 레드 라인>(1998), <파이트 클럽>(1999), <아메리칸 사이코>(2000) 등의 굵직한 작품에서는 그렇게 큰 비중의 배역을 맡지 못했다. 연기를 못한 건 아니었지만 연기를 제대로 펼칠 역할이 찾아오지 않았던 것이다. 이는 <패닉 룸>(2002)이나 <로드 오브 워>(2005)에서도 마찬가지였다.

물론 그 중간에 자신의 존재를 확실히 각인시킨 <레퀴엠>을 발표하기는 했지만, 이를 제외하고는 그렇게 화려하지 않은 경력이 이어지고 있었으니 배우로서 조바심을 낼 만도 했을 것이다. 그런데 그는 오히려 자신이 이 영화들을 선택했다고 말한다. “단지 일을 열심히 하기 위해 영화를 찍고 싶지는 않아요. 의미 있고 보람 있는 역할을 하고 싶고, 훌륭한 감독들과 작업하고 싶어 의도적으로 이 작품들을 골랐어요. 테렌스 맬릭, 데이비드 핀처, 대런 애로노프스키, 올리버 스톤과 같은 ‘강력한’(strong) 감독들의 작품 말이죠.”

그러니 그의 연기 경력에 비해 출연한 영화 수가 비교적 적은 것도 이 말에서 답을 찾을 수 있을 것 같다. 그는 자신이 맡은 배역을 설명할 때 반복적으로 ‘의미’와 ‘보람’이란 말을 사용한다. “무언가 변하지 않는 것을 만드는 창조적인 사람이 되고 싶다.” “나는 나 스스로에게 도전하고 싶다. 나는 작업 과정에서 보람을 느끼길 원한다.” “내가 자랑스러워 할 그런 영화들을 하고 싶다.” 이처럼 각기 다른 인터뷰에서 들려준 말들은 그가 배우로서 영화에 임하는 자세를 잘 보여준다. 그리고 이 진지하고 심각하기까지 한 그의 연기관은 집요하기까지 한 메소드 연기를 통해 잘 드러난다.

내면과 외면을 모두 바꾸다

이제 <달라스 바이어스 클럽>을 이야기하지 않을 수 없다. 이 영화에서 에이즈에 걸려 죽어가는 여장남자 레이언을 연기한 자레드 레토는 메소드 연기를 펼친 배우들이 겪었던 익숙한 에피소드들을 들려준다. 그는 실제 에이즈 환자와 트랜스젠더를 만나 그들의 행동을 보고 연구했으며, 더이상 체중에 신경을 쓰지 않아도 될 때까지 살을 뺐다. “촬영 내내 캐릭터 안에 머물러 있었어요. (메소드가 아닌) 다른 방식은 상상도 할 수 없어요. (…) 그렇게 살을 빼는 건 연기에 섬세함을 줘요. 걷고 말하는 방식이 바뀌고 생각하는 방식까지 바뀌죠. 내면과 외면을 모두 바꾸는 거예요.”

그런데 ‘메소드’란 이름으로 종종 자신의 몸을 괴롭히는 모습만을 보여준 배우들의 연기 속에서 자레드 레토의 연기가 더 돋보이는 것은 그가 단지 앙상한 몸의 전시와 그 몸이 겪고 있는 고통을 표현하는 것을 넘어 ‘아름다움’을 보여주기 때문이다. 즉 아름답기가 쉽지 않은 인물을 온전히 끌어안은 다음 그 속에서 반짝하고 사라지는 눈부신 순간을 자연스럽게 끌어내는 것이다. 이를테면 론(매튜 매커너헤이)의 다리를 주물러줄 때나 음식을 고르며 다툴 때, 그리고 양복을 입고 아버지를 찾아갔을 때 자레드 레토는 굳이 별다른 설명이 필요 없는 매력 그 자체를 연기한다. 그리고 이때 도달한 경지가 바로 그가 이야기한 “창조적인 순간”일 것이다.

변하지 않는 아름다움을 향해

영화와 음악 중 무엇이 더 중요하냐는 상투적인, 그러나 누군가 궁금해했을 질문에 대해 자레드 레토는 다음과 같이 말했다. “나는 예술에 관심이 있다. 무언가 변하지 않는 것을 만드는 창조적인 사람이 되고 싶다.” 이 말을 상투적인 무언가에 갇히지 않겠다는 뜻으로 이해해도 될까. 자레드 레토는 이미지 검색을 곤란하게 할 정도로 다양한 배역을 성심성의껏 연기하는 것에 만족하지 않고 그 이상의 것을 보여주려고 한다. <레퀴엠>에서 보여준 한없는 절망의 눈빛이나 <미스터 노바디>에서 보여준 118살의 노인 연기, <챕터 27>에서 연기한 미친 살인자의 고독함 같은 것들 말이다. 그리고 이제 여기에 <달라스 바이어스 클럽>의 레이언이 보여준 부서질 듯한 아름다움이 추가됐다. 자레드 레토가 보여줄 또 다른 창조적인 순간을 스크린에서 만날 시간이 길어지기 않길 바랄 뿐이다.

magic hour

왕비보다 빛난 미모

자레드 레토의 짙은 쌍꺼풀과 긴 속눈썹, 호리호리한 몸에서 여성성을 읽어낸 사람은 <달라스 바이어스 클럽>의 장 마크 발레가 처음이 아니었다. 올리버 스톤은 <알렉산더>(2005)를 만들면서 알렉산더 대왕의 가장 든든한 동료이자 애정의 대상이었던 헤스파이스토 역에 자레드 레토를 떠올렸고, 결과적으로 이 캐스팅은 기대 이상의 결과를 보여주었다.

상영시간이 3시간에 달하는 이 영화의 모든 장면이 재미있다고는 차마 말할 수 없지만 긴 머리에 아이라인을 그려넣은 자레드 레토가 알렉산더를 연기한 콜린 파렐에게 반지를 끼워주며 충성을 빙자한 사랑을 고백하는 장면은 그야말로 심금을 울린다. 상대역이 하필 콜린 파렐인 것은 못내 아쉬움을 남기지만 자레드 레토의 눈부신 미모와 한 줄기 눈물만큼은 안젤리나 졸리의 왕비 연기마저 잊게 한다.