필모그래피 2015 <소녀> <조선명탐정: 놉의 딸> 2014 <카트> <제보자> 2013 <변호인> <찌라시: 위험한 소문> <관능의 법칙> <연애의 온도> 2012 <건축학개론> 2011 <의뢰인> <조선명탐정: 각시투구꽃의 비밀> 2010 <의형제> <혜화,동> 2008 <영화는 영화다>

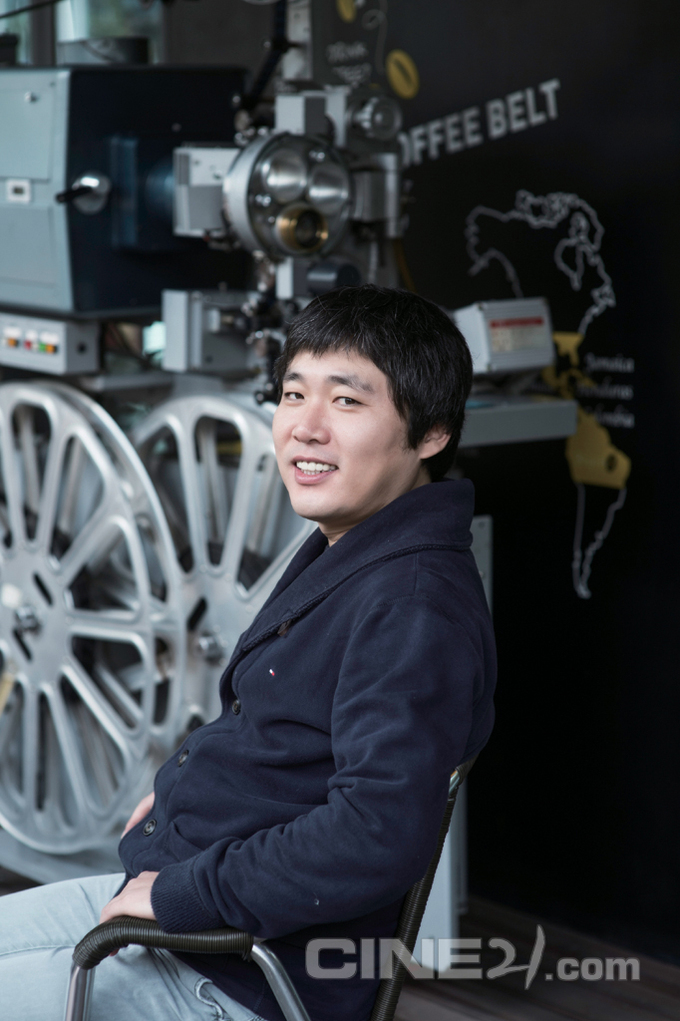

“디스크가 생겨서 물리치료 받으러 다니고 있다.” 부상 소식에 놀라 이유를 물으니 “오지랖” 때문이란다. 40여명의 연극배우들이 <카트>에서 이름 없는 조합원 역할들을 맡아주게 된 데에는 최철웅 캐스팅 디렉터의 오랜 설득이 있었다. “우리 누나들도 OO야~ 하고 불리다가 시집가니까 그냥 ‘누구 엄마’, ‘얘야’가 되더라. <카트>를 보며 자기 이름을 잃은 누나들 생각이 많이 났고, 이들 한명 한명이 모두 삶의 주인공이라는 걸 증명하고 싶었다. 현장에 단역으로 그냥 와 있는 존재가 아니었기 때문에 그분들이 모두 한 사람의 배우로서 필요했던 거다. 선배님들 자존감 잃지 않게끔 내가 최대한 서포트해드리겠다고 약속했다.”

요즘 그는 40여명의 연극배우들을 따라다니며 심부름도 하고, 속상한 얘기도 들어주고, 일정도 정리해주고 있다. 그 ‘오지랖’이 최철웅 캐스팅 디렉터의 ‘NO.1 영업비결’이다. 10여년 이상 전문 캐스팅 디렉터로 일해온 그는 대개 단독으로 일하는데 일하는 방식도 남들과는 조금 다르다. 캐스팅은 전문 에이전시에서 한번에 여러 작품을 진행하는 것이 보통이다. 하지만 그는 한두 작품씩만 맡아 프리랜서로 일하며 기획 단계부터 참여한다. <변호인> 촬영 때 심희섭을 캐스팅한 그는 당시 소속사가 없었던 심희섭의 매니지먼트를 잠시 도맡기도 했다.

또 하나의 영업비결은 데이터베이스다. 그런데 그 데이터베이스는 어디에도 없다. “내가 머리가 큰 건 다 이유가 있는 것 같다. (웃음) 잊고 있다가도 누구에게 맞겠다 싶은 작품이 나오면 그 사람이 딱 생각이 난다.” 스스로 잘 아는 배우여야 작품을 같이 하자고 제안할 수 있다며 그는 수시로 연극을 보러 다닌다. “배우는 날 몰라도 나는 그 배우를 늘 보러 다닌다. 두고 보다가 확신이 들 때 알아가는 자리를 만든다. 그렇게 친분을 유지하다 그가 잘할 수 있는 작품이 있을 때 감독님께 추천한다.”

정작 최철웅 캐스팅 디렉터의 원래 목표는 연기였다. 예고와 예대에서 쭉 연기를 공부했으나 “얼굴이 크다는 이유로” 작품에는 출연할 수 없었다. “대학 연기과에 들어가서도 한자리에 가만히 못 있고 영화과, 디자인과 다 돌아다니며 온갖 수업을 들었다. 영화과 동아리에도 들었는데 생각보다 서로 소통을 안 하는 거다. 내가 보기에 이 작품에 우리 연기과에 잘 맞는 애들이 있을 것 같아서 자연스럽게 중개를 해줬다.” 학교를 나와서도 ‘중개’는 계속됐다. 초반엔 개런티는커녕 크레딧에도 오르지 못했다고 한다. “명함받는 것으로 만족하라고 하길래 말했다. 전 명함 필요 없어요. 제가 일한 만큼 보수를 주세요. 내가 똘기 있고 무식해서 그랬나보다. (웃음) 정말 적은 금액을 받았지만 어쨌든 확실히 정리하는 게 맞다고 생각했다.” 끝을 모르는 오지랖, 그때의 ‘똘기’와 ‘무식’이 그를 지금처럼 주관과 개성이 뚜렷한 캐스팅 디렉터로 성장시킨 것 같다.

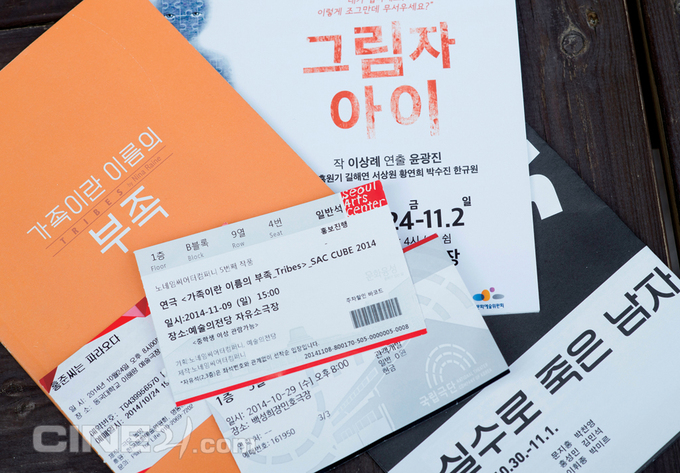

연극티켓

휴대폰 하나만 들고다니는 터라 달리 일에 도움이 될 만한 아이템이 없다던 최철웅 캐스팅 디렉터는 가방 곳곳에 쑤셔넣은 연극티켓을 주섬주섬 꺼내기 시작했다. 주머니만 뒤져도 한 무더기는 나올 기세다. 디스크 때문에 허리가 아프다면서도 쉴 생각은 없는지 연신 시계를 보며 공연시간을 체크하고 있다. 그런 그가 오늘은 어떤 배우를 눈여겨보게 될까. 그중 누군가가 가까운 미래에 한국영화를 책임질 ‘라이징 스타’로 소개되지 않을까.