늦었지만 웨스 크레이븐 감독에 대한 애도를 표한다. 이제 그는 <나이트메어> 시리즈의 흉측한 몽마 프레디 크루거와 <스크림> 시리즈의 “헬로? 시드니?” 고스트 페이스의 창조자로 영원히 기억될 것이다. 물론 나 같은 웨스 크레이븐 빠에겐 말도 안 되는 공포 액션 <영혼의 목걸이>와 익스플로이테이션 레이프필름의 원조 <왼편 마지막 집> <공포의 휴가길>, 그리고 존 카펜터 감독의 명작 단편 <Gas Station>의 성희롱 카메오로 기억될 테고. 그리고 영화사적으론 공포영화의 대가 같은 뻔한 문구로 기록되기보다는 익스플로이테이션-팝콘무비-슬래셔-SF-드라마-코미디-액션 등의 장르를 넘나드는 장르의 개척자로 기록되어야 할 것이다(조 단테 감독이 애도사에서 똑같은 말을 했다. “RIP Wes Craven! A pioneer in the genre!”).

웨스 크레이븐까지 돌아가시고 보니까, 이제까지 참 많이도 죽었다. 내가 열광했고 내가 (무책임하게도… 응?) 영화를 하게 한 영화감독들 말이다. 스탠리 큐브릭이 죽었고, 와카마쓰고지가 죽었고, 오시마 나기사가 죽었고, 에드워드 양과 베리만과 안토니오니가 죽었다(이 셋을 묶은 이유는 알다시피 한해에 모두 돌아가셨기 때문이다). 1999년 스탠리 큐브릭이 죽었을 때만 해도 몰랐다. 영화감독들의 죽음이 나에게 어떤 의미인지를. 난 당시 (낭도사님의 알아들을 수 없는 발음을 해독해가며) 독립영화협의회(대표 낭희섭)를 다니며 영화판을 기웃거리고 있었고, “유작 <아이즈 와이드 셧>은 <샤이닝>보단 못하군” 정도의 치기어린 품평만이 큐브릭의 죽음에 대한 나의 반응이었을 뿐이다.

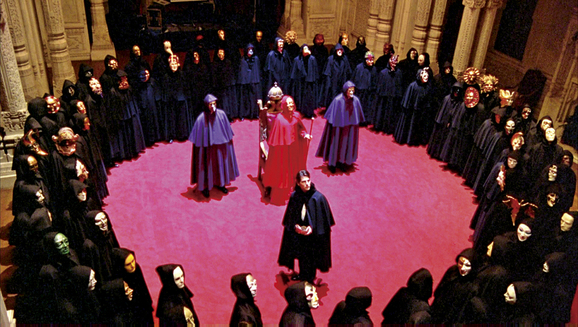

하지만 (낭도사님의 발음을 점점 알아들을 수 있게 되고) 영화감독질을 하며 영화를 업으로 삼게 되면서 영화감독들의 죽음은 조금씩 다른 의미로 다가오게 되었다. <시계태엽 오렌지>의 물고문 롱테이크의 길이는 큐브릭 감독이 견뎌냈을 시간의 길이고, <풀 메탈 자켓>의 자살하는 병사의 표정은 큐브릭 감독이 절망했을 때의 표정이란 걸 감독질을 하며 점점 알게된 것이다. 그리하여 “<아이즈 와이드 셧>은 <샤이닝>보다 못하다”가 아니라 “<아이즈 와이드 셧>은 <샤이닝>과 같은 곳을 가리키고 있군”으로, 나아가 “<아이즈 와이드 셧>의 광각렌즈는 <샤이닝>의 스테디캠만큼이나 훌륭하군” 정도로 겸손한 품평을 하게 되었고, 궁극적으로 “<아이즈 와이드 셧>은 실패작이 아니라 오히려 야심작이군”으로까지 큐브릭 감독을 이해하게 되었던 것이다.

포기하지 않고 버티기

감독의 죽음에 대한 나의 태도의 변화는 당연히도 내가 변했기 때문이다. 영화를 막연하게 좋아할 때는 “저 정도는 나도 만들 수 있겠군”이라며 으스대다가, 막상 영화를 하고 나니 한 테이크를 찍기 위해 얼마나 많은 시간과 공을 들여야 하고 얼마나 빠르고 정확한 판단을 해야 하는지, 무엇보다 얼마나 바보인 척을 하고 얼마나 여우인 척을 해야 하는지를 알게 되었기 때문이다. 말하자면 치기 어릴 땐 위대한 생각만이 위대한 영화를 만든다고 생각했다면, 영화일을 하고 현실을 알게 되면서는 “생각이 아니라” 위대한 무브(Move)가 위대한 영화를 만든다고 생각하기에 이른 것이다. 그리하여 큐브릭 감독은 물고문 장면을 한 테이크로 찍어내기 위해 어떤 생각을 가졌었는가가 아니라 어떤 무브를 취했던가를 반추해보게 된 것이다.

분명 큐브릭 감독은 물고문 시나리오를 관철시키기 위해 투자사를 설득했을 것이고, 로케이션팀에 뷰가 확보되는 장소를 물색해달라고 요구했을 것이고, 특히나 배우에게 2분만 숨을 참아달라고 부탁했을 것이다. 물론 설득이 안 되는 투자사가 있었을 것이고, 돈과 여력이 안 되니 로케이션을 포기하자는 의견도 있었을 것이고, 배우가 숨을 못 참겠다고 연기를 거부했었을 수도 있을 것이다. 하지만 큐브릭은 포기하지 않고 끝내 관철해냈고, 우리가 손에 땀을 쥐고 보는 물고문 롱테이크는 결국 고된 관철의 결과물인 것이다. 바꿔 말해보면 그 장면의 긴장의 정체는 포기하지 않는 감독의 표정- 물속에서 질식해가는 일그러진 표정- 인 것이고, 결국 위대한 무브는 포기하지 않음인 것이다.

위대한 무브가 만들어낸 위대한 예시는 많다. 오시마 나기사는 성기절단 클로즈업을 포기하지 않았고(<감각의 제국>, 와카마쓰 고지는 흑백/컬러 전환을 포기하지 않았고(<가라 가라 두 번째 처녀)>), 베리만은 두 얼굴 이중노출을 포기하지 않았고(<페르소나>), 웨스 크레이븐은 고속도로 악몽 신(지금 봐도 무시무시)을 포기하지 않았던 것이다(<뉴 나이트메어>). 그러고보면 죽음이 기억되는 영화감독들은 장면만 포기하지 않은 게 아니라, 영화 자체도 포기하지 않은 독한(!) 분들이다. 오시마 나기사 감독은 돈이 없을 때 만화 한장한장을 찍어서 영화를 만들었고, 와카마쓰 고지 감독은 직접 누드 배우들을 섭외하고 극장 홍보까지 해가며 영화를 만들었다. 베리만도 영화를 못 찍게 되었을 때 자살을 생각할 정도로 우울에 빠졌었지만 결국 영화를 만들어냈고, 웨스 크레이븐도 메이저 영화 몇개를 말아먹고 극심한 절망에 빠졌지만 죽기 전까지 영화 제작과 연출을 계속했다.

포기하지 않는 게 위대한 이유는, 특히 영화판에서 위대한 이유는 포기하라는 목소리가 너무도 많기 때문이다. 일단 투자사가 포기하라고 할 것이고, 제작자가 포기하라고 할 것이고, PD가 포기하라고 할 것이고, 조감독이 포기하라고 할 것이고, 촬영감독이 포기하라고 할 것이고, 조명감독이 포기하라고 할 것이고, 심지어는 연출부 막내가 술 먹으면서 “감독님 시나리오 재미없어요”라며 죄다 포기하라고 할 것이기 때문이다. 이런 남의 목소리를 다 들은 후엔 더 악독한 목소리들이 오는데, 바로 나 자신의 목소리다. “어이 나 자신, 다른 영화에서도 안 그랬어. 네가 무슨 대단한 천재라고 이런 엉뚱한 걸 찍으려는 거야? 포기해”, 혹은 “어이 나 자신, 할리우드에선 다 가능한데 우리나라에선 못 찍어. 포기해”, 혹은 “어이 나 자신, 이런 건 버짓(budget)이 더 큰 영화에서나 해야지. 이번엔 포기하고 다음에 해”. 요런 나 자신을 향한 나 자신의 목소리들이 촬영 하루 전까지 귓전을 때릴 정도로 포기 유혹은 극심한 것이다.

그리하여 포기하게 되면 일은 쉬워진다. 그리고 그만큼 평범해진다. 왜냐하면 당연하게도 포기하지 않는 놈보다 포기하는 놈들이 많기 때문이고, 포기한 놈들이 만들어놓은 영화들이 세상엔 더 많기 때문이다. 고로 위대해지려면 포기하면 안 되지만, 알면서도 포기할 수밖에 없는 게 또 영화판이다. 이유는 또 당연하게도 포기하지 않을수록 목소리들의 볼륨과 게인(gain)이 커지기 때문이다. “야 씨발 포기하라고!” 투자사의 입에서 이런 욕설이 나올 지경이면 그 어떤 강심장을 가진 감독이 포기하지 않을 수 있겠는가. (물론 스탠리 큐브릭이나 오시마 나기사는 욕설로 되받아쳤겠지만… 휴우) 자, 여기서 두 번째 위대한 무브가 나와야 한다. 바로 플랜B의 무브다.

절대 포기할 수 없는 것

플랜B의 무브는 어떤 걸 포기하고 어떤 걸 포기하지 않느냐를 가늠하는 데서 시작되어야 한다. 이를테면 “물고문 장면을 풀세팅하는 데 반나절이 걸리니 한회차에 배당된 대화 OS(over the shoulder shot)를 줄여야 한다”라는 플랜B 말이다. 물론 “대화OS가 캐릭터의 감정에 중요하니 물고문 장면 롱테이크를 포기하자”는 플랜B가 있을 수도 있겠다. 하지만 큐브릭이 선택한 플랜B는 “물고문 롱테이크를 고수하자. 왜냐하면 <시계태엽 오렌지>는 감정보단 감각이 중요한 영화니까”였다. 즉 플랜B의 본질은 영화가 요구하는 걸 정확히 파악하는 능력이다. 그리고 그 능력을 가진 사람을 우린 영화감독이라고 부르는 것이고(나는 확신한다. 스탠리 큐브릭이라고 해도 전부 관철시키진 못했으리라. 외려 그는 플랜B의 어마어마한 달인이리라).

영화감독은 영화의 목소리를 듣는 사람이다. 남은 모르는, 심지어는 신도 모르는 아직 태어나지 않은 영화의 목소리를 듣는 영매다. 그리고 영화에 빙의되어 영화의 목소리를 사람들에게 들려주어야 한다. 고로 영화감독이 진짜로 죽을 때는 심장이 멈출 때가 아니다. 감독의 죽음은 목소리를 포기할 때다. 스탠리 큐브릭도, 오시마 나기사도, 안토니오니도 영화의 목소리가 잘 들릴 때가 있었고, 잘 안 들릴 때가 있었을지언정 목소리를 포기한 적은 없다. 그래서 그들의 영화는 살아남았고 감독도 영생을 얻은 거다.

최근에 아는 감독 하나가 영화를 찍었는데, 바보같이 남의 말을 이것저것 듣다가 가장 중요한 걸 포기했다고 한다. 그의 말을 들어보니 “자기가 생각해도 세상에서 가장 등신 같은 짓이었다”고 하고, 지금은 그의 영화인생 최악의 실수라며 자책하고 있다고 한다. 나는 생각해본다. 그가 웨스 크레이븐이라면 (그가 찍고 있는 영화가 공포영화니까) 어떻게 대처했을까? 아니, 이런 시뮬레이션은 소용없다. 웨스 크레이븐이라면 “이제부터” 어떻게 대처해나갈까? 누구나 실수는 한다. 이제까지 위대하지 못했다. 이제부터 위대해지려면 어떤 무브를 취해야 할까? 영화가 요구하는 플랜B는 무엇일까? 아직 아무도 듣지 못하는 영화의 목소리에 집중해야 한다. 영화에 빙의되어야 한다. 그놈 파이팅.