경기도 의정부시 고산동 뺏벌, 식칼을 들고 걷다 무덤을 헤치는 여자가 있다. 30년 전 일을 어제라고도 석달 전이라고도 말하는 그는 기지촌에서 생애를 보낸 박인순. 미군을 상대로 성매매를 하다 짧은 결혼 생활을 경험한 그는 자신을 폐허에 남겨둔 남자의 목을 베고 싶다. 기지촌에서 연구와 활동을 이어오며 <거미의 땅>을 찍은 김동령, 박경태 감독이 박인순의 상상을 영화로 만들었다. 가려진 역사를 파고들어 다큐멘터리적인 한편 호러와 판타지가 가미된 이 귀기 어린 이야기는 “LED 가로등과 슈퍼문을 조명 삼아 그림자를 카메라에 담은”(박경태) 결과물. 두 감독은 영화 <임신한 나무와 도깨비>에서 “바흐의 토카타처럼 변주하는 박인순이라는 여자”(김동령)를 오랜 동료, 떠난 남편, 그리고 저승사자 앞에 데려다놓았다.

- <임신한 나무와 도깨비>는 논픽션의 틀 안에서 픽션을 구사하는 복합 장르 같다. 어떤 태도로 촬영에 임했나.

김동령 사실 장르는 중요하지 않았고, 장르를 생각하며 만들지도 않았다. 우리가 그동안 기지촌에서 전통적인 스타일의 다큐멘터리를 만들면서 오랫동안 관계 맺은 분들의 리얼리티와 존엄성을 파괴하지 않는 선에서, 퍼포먼스나 재연 같은 다양한 방식으로 영화 만들기를 택했다.

박경태 사회적 문제나 소수자를 다이렉트 시네마로 찍으면 기승전결의 서사 전략이 중요해진다. 그러면 관객은 영화와 안전한 거리를 두고 성찰하는 듯한 느낌을 받게 된다. 이때 감독과 관객의 시선은 욕망이 반영된 결과일 테다. 진실은 그 너머에 있다는 압박을 받기 시작하면서부터 형식적 고민이 거듭되었다.

- 전작 <거미의 땅>에도 출연한 박인순씨가 주인공이다. 그와 호흡을 맞춘 배우들은 안선경 감독의 연기 워크숍에서 모집한 이들이라고.

김동령 인순 언니에게 영화를 한편 더 같이 찍자고 했을 때 언니가 말한 조건이 있었다. “영화에서 남편의 목을 잘라 머리를 끌고 가고 싶다”는 거다. 언니의 그림에서 자주 봐온 이미지였다. 이게 영화의 한축이었고 다른 하나가 언니의 꿈 이야기다. 검은 옷을 입은 남자가 자꾸 자기를 쳐다본다고 했다. 그래서 이 영화는 언니가 죽음에 대항하며 하고 싶은 일을 해내는 이야기가 되어야 하지 않나 생각했다. 시나리오는 따로 없었고, 제한 없이 자유분방하게 많은 걸 흡수했다. 예를 들어 촬영 중간에 집주인이 인순 언니에게 방을 빼라고 한 후 언니의 신경이 온통 거기에 쏠렸다. 그때 언니의 현실이 그러했으니 영화가 다른 걸 이야기할 수는 없었다. 그 내용에서부터 언니와 다시 대화를 하고, 장면을 이어가고, 배우들을 투입했다. 배우들도 인순 언니와 말이 잘 통할 것 같은 사람들로 정했다.

- 관객이 어떤 입장을 갖고 영화를 보느냐에 따라 혼란을 느낄 수 있음에도 박인순씨의 증언이 때때로 달라진다는 사실이나 성매매의 자발성을 표현하는 기지촌 은어를 발화하는 장면을 포함한 이유가 있을 것 같다.

김동령 이 영화는 기지촌에 관한 영화라기보다 기지촌을 둘러싼 담론들에 관한 영화다. 기지촌에 대한 담론을 누가, 왜, 어떻게 만들어왔느냐에 대한 관심과 비판이 영화를 만들게 했다. 인순 언니는 그런 메타적인 관점을 보여주기에 좋은 존재였다. 여성단체가 피해 사례를 모집하거나 국가 상대 소송의 증언을 수집할 때 어떻게 말을 해야 하는지 훈련된 분들도 있다. 논쟁적인 부분이지만 그런 인터뷰를 통해 자기 정체성을 만들어가는 피해자들도 있다. 그러다보면 그들이 가진 복잡성은 점점 깎여나간 채 재현된다. 반면 인순 언니는 선형적인 시간 감각에서 벗어난 채 소송에 도움이 되지 않는 기억들도 말한다. 뜬금없이 그림을 보여주기도 해서 이야기가 지속이 안된다. 그러면서도 아주 유머러스한 구석이 있다. 사람들이 원하는 피해자로서의 모습이 아닌 거다. 그렇다고 그의 이야기가 기록될 가치가 없는가? 영화를 만드는 사람은 어떤 정치적 목적을 떠나 더 자유롭고 감각적이고 폭넓고 복잡한 세계를 보여줘야만 한다고 생각했다.

- 영화 초반은 미술 작가이자 대학원생인 인물(김아해)의 시점에서 박인순과 기지촌을 바라보며 흘러간다. “이야기되지 못한 이야기에 관한 이야기를 만들어야겠다”던 그가 “다른 작가가 이곳을 발견하기 전에 빨리 작업을 시작해야겠다”고 말하는 장면이 우스우면서 당혹스러웠다. 기지촌에서 연구와 작품 활동을 하는 이들에 대한 반성적 성찰인가.

박경태 말씀하신 대로다. 나 또한 사회학을 전공하다보니 아카이빙에 대한 욕심이 크다. 기지촌 무연고 묘들이 철거되기 전에 비석이라도 가져와야 하나 고민하다 내버려두곤 했다. 이 서사를 공식 기록으로 만들어야 한다는 목적이 있지만 그때그때 내 판단이 옳은지 경계한다. 1, 2년 단위로 짧게 기지촌을 찾아 성과를 내려는 연구자들, 창작자들이 있다. 그들은 상징자본을 얻기 위해 그곳에 복무했을 뿐 자기 할 일을 끝내면 다시 기지촌으로 돌아가지 않는다. 그들에 의해 타자화된 기지촌 여성들의 낙인을 상징적으로 보여줄 필요가 있다고 느꼈다. 그래서 “이야기되지 못한 이야기에 관한 이야기를 만들어야겠다”는 선언 후 미술작가가 유령을 만나 도망감으로써 영화에 새로운 문이 열리게 했다.

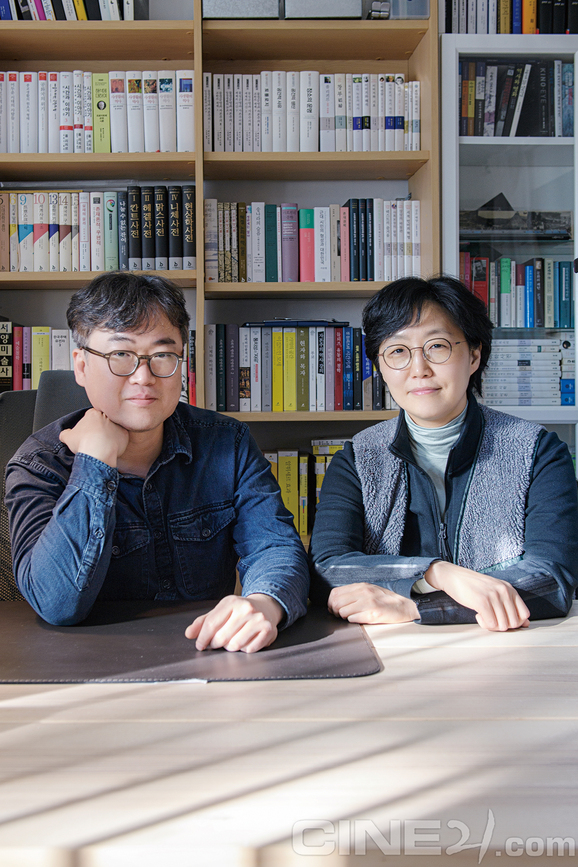

- 기지촌 활동가로 만나 결혼했고 같은 테마로 공동 작업을 이어오고 있다. 작품을 함께하는 사람과 같이 산다는 건 어떤가.

김동령 두 사람이 항상 영화에 대해 이야기할 수 있고 사유를 나눈다는 것은 큰 장점이다. 잠자는 시간 빼고는 계속 대화를 하는 것 같다. 집에서도 계속 일하는 느낌이 들기도 한다. (웃음) 다만 둘이 함께하기에 기지촌 언니들을 계속 같이 신경 쓰고 도울 수 있는 것 같다. 그분들이 안전한 생활을 영위할 수 있도록 노력해오고 있는데, 혼자였으면 불가능했을 거다.

박경태 나를 아들처럼, 동령씨를 며느리처럼 대하는 분도 있고. 그렇다고 우리가 현장에서 역할 분담을 따로 하는 건 아니다. 내레이션도 같이 쓰고, 편집도 같이한다. 물론 가끔은 서로를 설득하는 데 오랜 시간이 걸리기도 한다. 이전 작품부터 그렇게 말하긴 했지만, 이제 따로도 작업해야지! (웃음)