“농구 좋아하세요?” “정말 좋아합니다. 이번엔 거짓이 아니라고요.” <슬램덩크> 덕분에 농구를 시작하고 알게 되고 좋아한 이들이 적지 않을 것이다. 얼마 전 끝난 월드컵이 전 세계인을 축구에 흠뻑 빠지도록 만들었지만 적어도 한국과 일본에서 90년대는 농구의 시대였다. 1990년부터 1996년까지 <주간소년점프>에 연재된 만화 <슬램덩크>는 당시 농구 신드롬을 불러일으킨 계기 중 하나였다. 한편의 만화를 넘어서 시대의 아이콘이자 문화현상으로 자리매김한 <슬램덩크>는 <드래곤볼>과 함께 90년대 일본 만화를 이끈 쌍두마차지만 여느 만화들과는 다른 길을 걷는다. 당시 인기 만화들은 작가가 원한다 해도 마음대로 끝낼 수 없었고, 그 결과 무리하게 연재를 이어가다 본래의 색과 매력을 잃는 경우가 허다했다. 하지만 <슬램덩크>는 모두의 예상을 깨고 박수칠 때 과감히 떠나는 선택을 감행한다.

<슬램덩크>의 갑작스러운 연재 종료는 당시 적지 않은 충격을 안겼다. 산왕전을 마지막으로 한 북산팀의 여정은 아직 갈 길이 멀어 보였고 인기도 한창 절정에 오른 시기였기에 얼마든지 연재를 이어나갈 여지가 있었다. 그럼에도 <슬램덩크>는 아름다운 이별을 택했고 역설적으로 이러한 완벽주의에 가까운 태도가 <슬램덩크>를 20세기 최고의 일본 만화 중 한편으로 만든 동력이 되었다. 이노우에 작가는 단편집 <피어스>나 기획전 <슬램덩크 그로부터 10일 후> 등 몇 가지 특별한 방식으로 북산팀의 후일담을 전하며 팬들에게 미안한 마음과 감사를 표했지만 북산고의 이야기가 이어지는 일은 없었다. 추억과 결핍은 그리움을 거쳐 끝내 전설이 되었다. <슬램덩크>는 스포츠 만화의 정수이자 90년대의 정서가 담긴 걸작이며 미완성이기에 완벽할 수 있는 보기 드문 사례다. 그런 <슬램덩크>가 무려 26년 만에 극장판 애니메이션으로 돌아왔다. 심지어 원작자 이노우에 다케히코가 직접 각본과 감독을 맡았다. 이쯤 되면 반가운 마음만큼이나 궁금증이 커진다. 왜, 지금, 다시 <슬램덩크>인가.

생동감의 전달, 이노우에 스타일의 성취

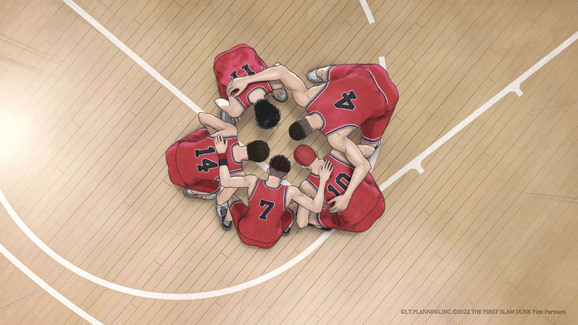

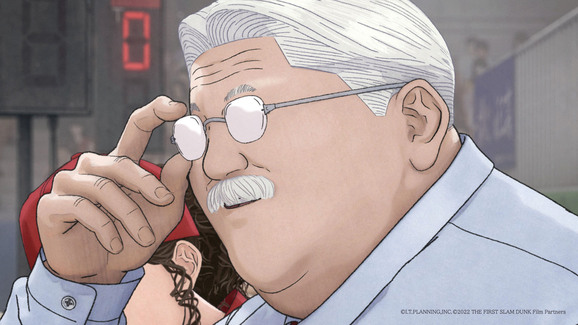

<더 퍼스트 슬램덩크>는 제목 그대로 <슬램덩크>의 첫 번째 극장판 애니메이션이다. 새로운 에피소드나 후일담을 이어갈 수도 있었겠지만 <더 퍼스트 슬램덩크>가 택한 방향은 가장 빛난 경기의 애니메이션화, 가장 ‘슬램덩크’다운 순간의 재현이다. 그간 TV애니메이션에서 몇몇 경기들을 보여주긴 했어도 작품의 하이라이트라고 할 수 있는 산왕공고와의 경기는 영상화된 적이 없었는데, 이노우에 감독은 바로 이 산왕전을 첫 번째 극장판의 무대로 골랐다. 이미 다 아는 이야기를 다시 보는 만큼 중요한 건 경기 결과가 아닐 것이다. 만화에서도 그랬지만 이노우에 작가의 핵심은 마치 살아 있는 듯한 순간 묘사에 있다. 정지된 컷임에도 숨소리까지 느껴지는 듯한 생동감, 캐릭터들의 표정, 땀방울 하나에도 감정이 묻어나는 듯한 사실적인 묘사, 무엇보다도 여백을 활용한 완급의 조절이야말로 작가 이노우에 다케히코의 강점이다. 만화 <슬램덩크>가 한 경기에 수많은 에피소드와 컷을 투입할 수밖에 없었던 이유도 여기에 있다.

만화 <슬램덩크>는 어떤 동영상보다 역동적이다. 만화의 한컷 한컷이 이미 준비된 영상의 세밀한 콘티북이라고 해도 좋을 만큼 경기의 생동감을 재현하는 데 심혈을 기울인다. 얼핏 보면 영상화에 이만큼 최적화된 원작도 없을 것 같다. 하지만 정지된 그림이 마치 동영상 같은 생동감을 전달하는 것과 실제로 움직이는 것은 전혀 다른 감각이다. <슬램덩크>는 모든 장면이 결정적 순간이라고 해도 좋을 장면들로 선택되어 있다. 어떤 면에서는 정지되어 있기 때문에 더 생생하고 역동적이다. 문제는 이 컷들이 연결되어 움직일 때 그 과정에는 불순물이라고 해도 좋을 쓸모없는 순간들까지 함께 담긴다는 거다. <더 퍼스트 슬램덩크>가 해결해야 할 문제는 바로 여기에 있다. 정지된 역동성에 실제 시간을 부여했을 때의 간극을 어떻게 해결할 것인가.

결론부터 말하자면 <더 퍼스트 슬램덩크>는 이 문제를 깔끔하게 해결한다. 비결은 결국 다시 돌아가 이노우에 스타일이다. 이것은 움직이는 ‘그림’이다. 캐릭터가 실제로 움직인다는 것만큼이나 중요한 건 한컷 한컷의 표현들이다. 이노우에 감독은 “내 손으로 캐릭터가 살아날 때까지” 직접 리터치하는 것을 고집했다. 종이의 질감이 느껴지는 그림. CG로 표현된 캐릭터들의 움직임에 이질감이 거의 없는 건 그 뿌리를 원작 만화 작화에 두고 있기 때문이다. 그리하여 <더 퍼스트 슬램덩크>는 기존의 3D CG애니메이션과는 전혀 다른 방식으로 움직임의 박진감, 육체의 생동감을 살려낸다. 완급의 조절도 인상적이다. 실제 경기의 흐름과 같은 리얼한 시간을 방해하지 않기 위해서 만화 속 마음의 소리라든지, 개그적인 표현 등이 많이 축소됐는데 몇몇 에피소드나 캐릭터(예를 들면 김판석)는 과감하게 생략하기도 했다. 리얼함을 위해서는 거꾸로 침묵과 여백이 필요하다. 무엇을 자세하게 묘사할 것인지만큼 중요한 건 무엇에서 힘을 뺄 것인지를 선택하는 것이다. 극한의 속도감과 과장된 묘사를 위주로 한 최근 일본 애니메이션의 작화와는 정반대의 선택. <더 퍼스트 슬램덩크>는 작화부터 편집의 흐름까지 실로 ‘이노우에 다케히코’스럽다.

21세기에 <슬램덩크>를 다시 본다는 것

달라진 것이 있다면 이야기의 화자다. 이번 극장판에서는 송태섭이 그 역할을 맡았다. 여러 이유가 있겠지만 본편에서 다소 비중이 적고 개별 에피소드가 없었던 만큼 적절한 선택으로 보인다. 캐릭터에 대한 애정과 본편에서 다뤄주지 못한 작가의 미안함도 반영된 듯하다. 어린 시절 농구를 가르쳐줬던 송태섭의 형은 몸싸움을 피하려는 송태섭에게 말한다. “넘어진 다음이 중요해. 피하지 마.” <슬램덩크>가 전하는 진심은 언제나 이런 식이다. 대단하지도 놀랍지도 않은, 모두가 알고 있는 당연한 말들. 하지만 캐릭터들의 땀방울이 뭉쳐 그 진부한 말들은 진심이 되어 끝내 지워지지 않을 울림을 선사한다.

흔히 스포츠를 각본 없는 드라마라고들 한다. 이 말은 각본이 없어도 이렇게 드라마틱할 수 있느냐에 대한 감탄이 아니다. 반대로 각본이 없기에 그 어떤 드라마보다 생생하고 예측 불가능한 감동을 안길 수 있다는 의미다. 90년대 <슬램덩크>는 농구 신드롬을 불러왔다. 시대의 분위기가 바뀐 지금 <슬램덩크>를 마주한다는 건 어떤 의미가 있을까. <슬램덩크>와 함께 나이 먹어온 팬들에게, 혹은 이번 극장판을 통해 처음 접하는 이들에게 <슬램덩크>는 어떻게 기억될 것인가. 이노우에 다케히코 작가는 말한다. “용기를 가지고 어려움에 도전하는 것은 가치 있는 일이다. 스포츠의 본질은 재미이고 그걸 전달하고 싶었다.” 우리는 이 드라마의 각본을 이미 다 알고 있다. 그럼에도 여전히 재미있다면 그건 거꾸로 결과를 알기에 과정의 즐거움을 만끽할 수 있는 여유를 얻은 덕분일 것이다. ‘중요한 건 꺾이지 않는 마음’이라는 올해의 유행어처럼 시대와 시기에 구애받지 않는 올 타임 레전드의 증명. <더 퍼스트 슬램덩크>는 단순히 팬들을 위한 선물을 뛰어넘어 스포츠의 본질을 건드린다. 당신의 영광의 시간은 언제인가요? (적어도 스포츠에선) 답은 정해져 있다. 바로 지금입니다.