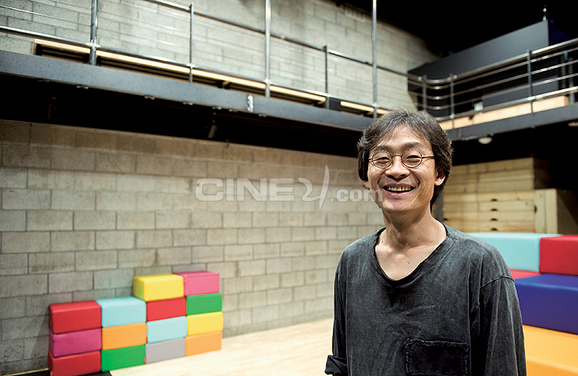

독립영화가 한여름 피서지로 삼은 곳은 다름 아닌 서울 성산동에 위치한 성미산마을극장(cafe.naver.com/sungmisantheater, 02-322-0345). 7월2일부터 4일까지 성미산마을극장에서는 <워낭소리> <고갈> 등 독립영화 화제작 및 지난해 서울독립영화제 수상작 등을 한꺼번에 만나는 인디피크닉 행사가 열린다. 환경, 대안교육, 생협, 자치 등의 상징이 된 성미산에 마을극장이 들어선 것은 올해 2월. 마을 주민들은 이곳에서 직접 프로그래밍한 영화를 틀어놓고 맥주를 홀짝이며 드러누워 관람하는 행복을 맘껏 누린다. 서울시의 상영 반대로 행사 진행에 애를 먹었던 인권영화제도 이곳에서 재상영회를 갖고 더 많은 관객을 모으기도 했다. 객석이 따로 없는 열린 공간 성미산마을극장의 유창복 대표는 “정기적인 독립영화 상영회를 개최해서 주민과 관객에게 더 많은 기쁨을 전하겠다”고 의지를 보였다.

-별명이 짱구라고 들었다. 그런데 머리가 별로 안 크다.

=짱구가 아니라 짱가다. 아들 별명이 짱구다. 이곳에서 활동하는 사람들은 서로 이름을 잘 모른다. 별명으로 부른다. 우리나라 사람들은 민증을 까야 말이 터진다고 하는데, 별명 부르면 수평적으로 살 수 있어서 좋다. 동네 애들도 저보고 짱가라고 한다.

-2월 개관 페스티벌을 하면서 독립영화를 상영했는데 반응이 어땠나.

=관객이 한 10명쯤 됐나. 감독과의 대화 시간에 미안해서 죽을 지경이었다. 여기서 독립영화를 상영하는구나, 주민들이 인식할 때까지 계속할 생각이다.

-극장이 아늑하다.

=150명까지도 들어올 수 있다. 30명이 들어와 앉아도 헐렁하지 않다. 탄력적인 공간이다.

-지금까지 가장 반응이 좋았던 프로그램이 뭐였나.

=장기하 왔을 때. 무말랭이라는 주민들이 직접 만든 극단 공연 때도 많았고, 마을 주민인 이숙경 감독의 <어떤 개인 날> 상영 때도 미어터졌다. 베를린영화제를 빼면 월드 프리미어 상영이었으니까. (웃음) 게다가 그 영화의 조연들이 마을 주민들이었다. 또 감독의 개인사에 대해서도 다들 잘 알고 있을 정도로 친하고.

-극장은 마을 주민들의 후원으로 만들어진 것인가.

=2007년에 함께하는 시민행동, 녹색교통, 여성민우회, 환경정의 등 시민사회단체 네곳이 이 동네로 이사오고 싶어했다. 전세살이가 힘드니까 아예 전세금 빼서 빚을 좀 지더라도 집을 짓자 했는데 마을에서 땅을 봐줬다. 그런데 그냥 이사오긴 싫다고 하더라. 주민들과 함께 공간을 나누고 싶다고 했는데 우리 쪽에서 극장이 좋겠다고 한 거다. 극장 만들려면 지하 2층을 파야 하는데, 사실 4개 단체에서 많이 양보해줬다.

-시설비가 만만찮았을 텐데.

=4억원 정도 들었다. 다 외상이다. 세상이 뒤숭숭해지면서 기업에서 후원받는 게 힘들어졌다. 주민들이 십시일반하자고 10만원씩 냈지만, 그걸로 큰돈을 마련할 순 없었고. 다행히 조명, 음향 업체 분들이 좋은 취지라고 하면서 외상을 해주셨는데 조금씩 갚아나가고 있다.

-성미산은 ‘마을 만들기’의 대표 격이다.

=15년 전에 공동육아를 위한 어린이집을 만들면서 시작됐다. 맞벌이하는 20여 가구가 이사를 왔고, 그 부모들끼리 친해졌다. 어린이집은 벌써 4곳이나 된다. 애들이 크면서 방과 후 교실이 필요했고, 중학교 갈 나이가 되니까 대안학교가 필요했다. 지역사회에서 좀더 뿌리내리기 위해서 생협을 만들어 먹을거리를 제공했다. 이명박 대통령이 서울시장 시절 성미산을 헐고 배수지를 짓겠다고 해서 2년을 말리면서 좀 유명해졌다. 지하철에서 이명박 대통령 기습인터뷰도 하고. 어린이집 하던 사람들이 할머니, 할아버지랑 산에 올라가서 싸우네, 재밌네 하는 거지. 게다가 이겼으니까. 그게 계기가 돼서 동네 병원, 방송국 등이 만들어졌고, 점점 마을이 확대됐다.

-극장은 우연한 아이디어에서 비롯된 것인가.

=1년에 한번씩 마을 축제를 연다. 지난 2년 동안은 마을 동아리들이 중심이 됐다. 그런데 뒤풀이하다가 다들 한번 공연으로 끝내는 게 아쉽다고 하더라. 그래서 실제로 극장으로 쓸 만한 공간을 찾아다녔는데 마침 제안을 받았다. 생협만 하더라도 처음엔 75가구로 출발했는데 지금은 3천 가구가 넘는다. 무슨 일이 벌어지는지 모를 정도로 규모가 커졌지. 그러면서 소통에 어려움이 생겼다. 회의와 뒤풀이만으로는 안되는 거지. 설득보다는 공감, 말보다는 놀이쪽으로 소통의 문제를 풀어야겠다 싶었다. 극장은 그런 점에서 커뮤니티와 지역사회의 중간에 있는 일종의 놀이터다.

-각종 프로그램은 직접 기획하나.

=어디가 먼저랄 것 없다. 주민들이 ‘이게 좋을 것 같다’라고 먼저 제안하면 그게 프로그램으로 이어진다. 밤마실 영화관이라고 한달에 한번 여성영화를 트는 프로그램이 있는데, 그날은 애들 재우고 난 부모들이 술을 가지고 와서 누워서 영화를 본다. 이 프로그램은 주민인 부지영 감독이 프로그래밍을 했다. 올해 서울프린지페스티벌의 한 꼭지도 이 극장에서 열리는데, 마을 커뮤니티와 시민사회단체들과 홍대 인디문화가 한데 뭉치는 행사다. 무슨 잡종이 나올지 궁금하다. <씨네21> 기자들도 마을극장을 위한 아이디어를 보내주면 좋겠다.