<트랜스포머>는 할리우드를 바꾸어놓았다. 특수효과가 굉장했다는 소리는 아니다. 특수효과에 관해서라면 로봇보다는 털이 날리고 근육이 움직이는 생물체를 만드는 게 훨씬 고차원적인 과제다. 중요한 건 <트랜스포머>가 다소 유아적으로 받아들여졌던 로봇을 블록버스터 세계 속에 이식하는 데 성공했다는 사실이다. <트랜스포머> 이전까지 거대 로봇이 나오는 영화는 아니메의 영향을 받은 B급 괴작들뿐이었다. 예를 들자면 스튜어드 고든이 만든 <로봇족스>(1990). 강대국들이 120피트짜리 거대한 로봇으로 격투를 벌인다는 내용의 <로봇족스>도 꽤 특촬물스러운 재밌는 영화였다. 그렇다고 이걸 할리우드 리얼 로봇물의 효시라고 부르긴 남부끄럽지만 말이다.

<리얼 스틸>은 ‘<트랜스포머> 이후’를 상징하는 로봇영화다. <나는 전설이다>의 원작자 리처드 매드슨의 1956년작 단편 <스틸>(Steel)을 원안으로 한 <리얼 스틸>은 스포츠로서의 로봇 격투를 다룬다. 무대는 인간의 권투가 윤리적 문제로 금지된 2020년. 사람들은 대신 로봇들의 권투 경기를 보며 마음을 달랜다. 프로모터로 활약 중인 전직 권투선수 찰리(휴 잭맨)는 고철처리장에서 건져낸 로봇 ‘아톰’을 챔피언으로 키우려 한다. 동시에 그는 소원해진 아들(케빈 듀란드)과의 관계도 회복해야만 한다. 어디서 많이 들어본 이야기라고? 맞다. <리얼 스틸>은 이를테면 <우주소년 아톰>+<록키>(혹은 <챔프>) 같은 영화다. 감독이 가족 블록버스터에 능한 숀 레비(<열두명의 웬수들> <박물관은 살아있다!>)라는 사실도 <리얼 스틸>이 디즈니다운 영화가 될 거란 증거다. 숀 레비는 <리얼 스틸>을 3D로 만들지 않은 이유도 그 때문이라고 설명한다. “만약 로봇 권투 장면이 80%를 차지하는 영화였다면 3D를 밀어붙였을 것이다. 그러나 이건 30% 로봇 권투, 나머지 70%는 인간의 갱생에 대한 이야기다. 정신나간 로봇들이 격투를 벌이는 영화를 원하는 관객도 충분히 즐길 수 있을 것이다. 동시에 이건 아버지와 아들의 관계, 그리고 낙오자들의 정서를 담은 영화다.”

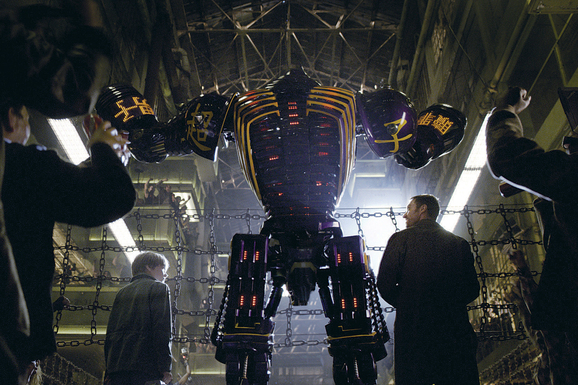

그럼에도 불구하고 일단 우리가 기대할 수밖에 없는 건 로봇이다. <트랜스포머>와 얼마나 다른 로봇을 보여줄 것인가가 진정한 관건이란 소리다. 숀 레비는 제작자 스티븐 스필버그의 전언을 전한다. “알다시피 <쥬라기 공원>은 아주 옛날영화다. 하지만 나는 여전히 <쥬라기 공원>처럼 실재 애니매트릭스 모형을 만드는 게 가치가 있다고 생각한다. CG로 모든 걸 할 수 있는 지금도 말이다.” <리얼 스틸>의 제작진은 스필버그의 말처럼 실재 로봇 모형을 제작해 CG와 버무렸다. 좀더 진정한 ‘스틸’의 육중함을 보여주기 위해서다. 게다가 <아바타>의 모션캡처 기술을 이용해 센서가 달린 슈트를 입고 로봇들의 동작을 지도한 사람은 권투의 전설 슈거 레이 레너드다. 어쩌면 <리얼 스틸>은 <트랜스포머>보다 더 ‘리얼’한 로봇을 우리에게 보여줄지도 모른다.