<프로메테우스>가 <에이리언>의 프리퀄이라는 건 거의 분명해졌다. 하지만 리들리 스콧을 30여년 만에 시리즈로 복귀하게 만든 영화라면 뭔가 더 거대하고 놀라운 것이 숨어 있게 마련이다. 이 기사를 쓰는 시점까지 <프로메테우스>의 시사회는 열리지 않았다. 대신 우리에게 필요한 건 정보다. <프로메테우스>라는 프로젝트의 발화점과 프로덕션 디자인, 캐릭터, 샤를리즈 테론의 인터뷰를 통해 청소년 관람불가 등급의 무시무시한 블록버스터를 미리 알아보자. 시사회 이후에 작성한 영화의 본격적인 리뷰는 33쪽 프리뷰 지면을 참조하시길.

스페이스 자키는 누구인가. 이 질문으로부터 <프로메테우스>의 출정은 시작됐다. 만약 당신이 스페이스 자키가 뭔지 모른다면 첫 번째 <에이리언>(1979)을 다시 볼 필요가 있을 것이다. 주인공들이 LV-426 위성을 탐사하던 중 거대한 외계 우주선으로 들어서고, 중심에는 화석처럼 굳어버린 거대한 외계인 비행사의 시체가 앉아 있다. 솔직히 말하자면 이게 속편을 염두에 둔 리들리 스콧의 포석이었다고 생각하긴 힘들지도 모르겠다. 어떤 면에서 <에이리언> 1편은 H. R. 기거라는 당대의 예술가와 리들리 스콧의 협연이었는데, 스페이스 자키는 기거가 분위기 조성을 위해 만든 일종의 인테리어 디자인 요소에 가까웠다. 리들리 스콧에 이어 <에이리언> 시리즈를 이어나간 감독들이 스페이스 자키에 큰 관심을 보이지 않은 이유도 충분히 이해할 수 있다.

스페이스 자키는 어디서 왔나?

그리고 30년이 흘렀다. <에이리언> 시리즈는 지금 할리우드 최고의 작가 중 한명의 불운한 데뷔작(<에이리언3>)과 프랑스 출신 비주얼리스트의 불운한 할리우드 진출작(<에이리언4>)를 거치면서 종말을 맞이했고, 에일리언이라는 존재는 <에이리언 vs 프레데터> 시리즈를 거치면서 팬보이용 농담에 가까워졌다. 리들리 스콧과 제임스 카메론의 경력에 불을 붙인 할리우드 역사상 최고의 시리즈 중 하나가 이렇게 사라지는 건 누구도 원치 않았을 것이다. 그러나 대체 어떤 방식으로 시리즈를 되살리거나, 혹은 시리즈의 시작에 어울리는 근사한 대단원을 선물할 것인가. 리들리 스콧은 방법을 찾아냈다. 스페이스 자키의 기원을 역으로 추적해보는 것이다. 다시 말하자면, <에이리언> 시리즈의 프리퀄을 만드는 것이다. 스콧은 말한다. “<에이리언> 2, 3, 4편이 왜 스페이스 자키를 건드리지 않았는지 의문이 생겼다. 모두 논리적인 속편이기는 했다만 가장 거대한 질문은 남아 있었다. 대체 저 거대한 놈은 누구인가? 그 우주선은 대체 누구의 것인가? 그들은 어디서 왔나? 수많은 질문들 말이다.”

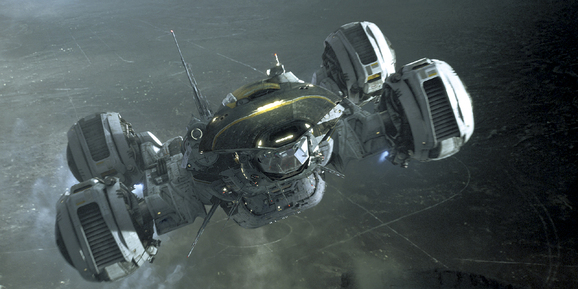

<프로메테우스>의 이야기는 외계인이 인류 고대문명에 영향을 끼쳤다고 주장한 작가 에리히 폰 데니켄의 영역에 속해 있다. 서기 2085년, 인간이 외계인들의 유전자 조작에 의해 탄생한 생명체라는 증거들이 발견된다. 일단의 과학자들과 웨일랜드사의 직원들로 이루어진 탐사대는 인류의 창조주를 찾기 위해 프로메테우스호를 타고 우주로 나아간다. 그러나 신은 결코 자비로운 존재가 아니다. 창조주가 살고 있는 외계 행성에 도착한 탐사대는 미지의 생명체들과 마주치게 되고, 그들이 무시무시한 파괴의 존재라는 걸 깨닫는다. 결국 주인공들은 지구로 향하는 파괴의 창조주를 막아야만 한다. 각본가 존 스파이츠는 말한다. “주인공들이 기대한 건 인류의 가장 큰 수수께끼에 답을 해줄 선한 신을 발견하는 거였다. 하지만 그들이 찾게 되는 것은 음습하고 뒤틀린 공포의 세계고, 신은 위험하고 초월적인 존재들이다.” 다시 말하자면, 지난 30년간 우리가 궁금해하던 스페이스 자키는 어쩌면, 인간 존재를 체스의 말처럼 하찮게 여기는 그리스 신화의 신들에 가까운 존재일 수도 있다는 이야기다.

시리즈의 본래 출발점

왜 리들리 스콧은 <에이리언>의 근원으로 돌아가면서 인류의 기원을 탐색하기로 결정한 걸까. 그는 외계인의 인류 문명 전파설이 “완전히 논리적인 생각”이라고 말한다. “인류는 30만년 전 출현했다. 그런데 그전까지 아무 일도 일어나지 않았다고? 지구가 완전히 텅 빈 상태였다고? 그걸 믿을 수 있는가?” 사실 인류의 기원에 외계 문명이 관여했다는 학설은 SF 장르에서 그리 새로운 이야기는 아니다. 최근의 예를 들자면 스티븐 스필버그의 <인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국>과 브라이언 드 팔마의 <미션 투 마스>가 에리히 폰 데니켄식의 이야기를 들려준 바 있다. 조금 고색창연한 이야기를 끌어오는 듯 보이지만 인류의 기원에 대한 장르적 탐구와 <에이리언> 시리즈를 엮어내는 건 좋은 꼼수일 수도 있다. 만약 당신이 에일리언이 등장하는 영화를 만들면서 이전의 시리즈와 완벽하게 다른 세계를 보여주고 싶다면? 각본가 데이먼 린델로프는 말한다. “페이스허거와 에일리언들이 뛰어다니는 영화? 그건 이미 볼 만큼 봤다. 그런 이야기는 모두가 예상하고 있을 것이다. 그러니 뭔가 다른 이야기, 놀랄 만한 이야기가 필요하다.” 동시에 리들리 스콧은 이것이 어쩌면 <에이리언> 시리즈의 본래 출발점이었을 수도 있다고 설명한다. “새롭고도 거대한 신화를 접목시켰지만 결국 본래 이야기의 출발점도 바로 거기였다. 눈썰미가 있는 관객이라면 이른바 <에이리언>의 DNA를 알아차릴 수 있을 것이다.”

모든 것은 실재한다

물론 모두가 <에이리언> 시리즈의 열혈팬은 아니다. <프로메테우스>를 보러 가는 모든 관객이 스페이스 자키나 에일리언의 기원을 죽도록 궁금해하는 건 아니란 소리다. 많은 관객은 이런 의문을 품을 법도 하다. 이제 전성기를 지나쳐버린 리들리 스콧이 지난 30여년 동안 손도 대지 않은 SF 장르영화를 과연 제대로 만들어냈을까? “완벽하게 새로운 문을 열고 싶었다”는 리들리 스콧은 재미있게도 모든 스펙터클을 CG에 기대는 21세기 SF 장르의 방법론을 거스르며 <프로메테우스>를 만들었다. <에이리언>을 촬영하던 시절 그는 어떤 배우들에게도 존 허트의 가슴에서 새끼 에일리언이 튀어나올 거라는 사실을 일러두지 않았다고 한다. 존 허트의 가슴이 뚫리는 순간 공포로 일그러진 배우들의 얼굴은 모두 실제라는 거다. <프로메테우스>의 화두 역시 ‘실재’다. <에이리언>의 리플리에 해당하는 여전사를 연기한 노미 라파스는 증언한다. “촬영을 하기 전엔 보이지 않는 것을 피해 달아나거나 싸울 준비가 되어 있었어요. 하지만 모든 게 진짜로 세트에 있더군요.” 그러니까 <프로메테우스>는 리들리 스콧이 자기 경력의 발화점으로 돌아가 그 시절의 테크닉으로 다시 만들어내는 괴물인 셈이다. 각본가 린델로프의 말을 들어보라. “만약 당신이 롤링 스톤스의 콘서트에 간다면 <Sympathy for the Devil>을 듣고 싶어할 거다. 하지만 롤링 스톤스는 그 곡을 앙코르를 위해 마지막까지 남겨둘 거다.” <프로메테우스>는 지난 30년간 끝없이 계속된 앙코르에 대한 리들리 스콧의 대답이 될 것이다.