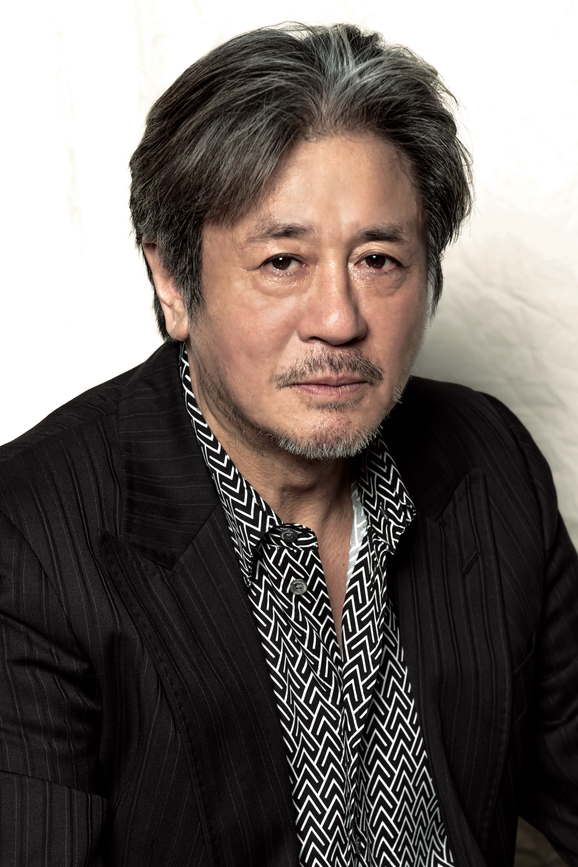

최민식 배우는 말한다. <천문>의 “장영실은 천진난만한 어린아이다. 손으로 뭔가를 만들어내는 걸 좋아하는 순수한 사람. 혹은 하늘에 미쳐 있는 사람. 함께 별을 보면서 이야기를 나눌 수 있는 인물. 그에게 필요한 건 성공이나 권세, 부귀영화가 아니라 그저 좋은 물건을 만들 수 있는 기회다”. 어느 날 세종은 그에게 설계도 하나 없이 그림만 보고 물시계를 만들어볼 것을 명한다. 제작과 발명을 수단으로 생각하는 사람이었다면 안전한 성공을 장담할 수 없는 그 명령이 황망하고 무서운 일이었겠지만 장영실에겐 즐거운 기회였다. 세종이 꿈꾸면 장영실이 실현시킨다. 그날 이후 두 사람은 신분을 뛰어넘어 같은 꿈을 하늘에 그려나간 지음(知音)이 되었다.

허진호 감독의 <천문>은 세종과 장영실 사이 우리가 몰랐던 끈끈한 관계가 있었다는 상상으로 출발하는 영화다. ‘대호군 장영실이 안여(安與, 임금이 타는 가마) 만드는 것을 감독하였는데, 튼튼하지 못하여 부러지고 허물어졌으므로 의금부에 내려 국문하게 하였다.’ <세종실록>에 적힌 이 한줄을 기둥 삼아 인물의 관계라는 벽을 세우고, 역사의 상상이라는 지붕을 올린다. 이건 역사를 바탕으로 하되 세종과 장영실 두 인물의 관계에 집중하는 영화다. 거의 멜로드라마라고 해도 좋을 이 진득한 이야기에 현실감을 제공하는 건 결국 대부분 배우의 몫이다.

사실 역사물은 배우에게도 쉽지 않은 도전이다. 몇줄 되지 않는 기록에 의지해 캐릭터에 실감을 입혀야 하는데 한편으론 완전한 창작과 변용은 허락되지 않는다. <명량>(2014)에서 이미 이순신 장군의 고뇌와 인간적인 면모를 그려낸 바 있는 최민식 배우에게도 이건 여전히 도전이었다. 그럼에도 최민식 배우가 이 역할을 기꺼이 받아들인 이유는 두 가지다. 하나는 시나리오에 그려진 장영실이란 인물의 순수성, 다른 하나는 바로 한석규와 다시 한번 스크린에서 연기할 수 있다는 사실 때문이었다. “누구나 다 아는 두분의 업적과 상징성을 설명하는 영화는 아니다. 신분이 전혀 다른 두 사람이 같은 곳을 바라보는 이야기가 너무 좋았다. 물시계나 측우기가 만들어지기까지 두 사람이 얼마나 많은 시간을 함께 보내고 수없이 많은 대화를 나눴겠나. 문헌의 기록들을 봐도 보통 관계가 아니었다. 분명히 사적인 이야기도 했을 법하니 인간적인 교감을 표현해보고 싶었다. 애착과 질투, 흠모와 존경 등 말로 설명하기 힘든 미묘한 순간과 복합적인 감정이 마구 떠올랐다. 그리고 그런 인간관계를 표현하기에 한석규만 한 배우가 또 어디 있겠나. 영화로는 <쉬리> 이후 20년 만에 보는 건데 엊그제 만난 기분이었다.”

“역사의 단초에서 합리적인 상상을 해보는 과정이 너무 즐거웠다”는 최민식 배우는 이번 영화에서 가장 어려웠던 일이 본인의 흥을 억누르는 것이었다고 말한다. “이것저것 해보고 싶은 게 정말 많았다. 과장이 아니라 이번만큼 감정이나 표현 면에서 욕심이 많이 난 작품도 없었다. 허진호 감독이 나를 자제시키느라 고생 많이 했다. (웃음) 시나리오는 상당히 절제하는 가운데 복잡미묘한 감정들을 살짝 건드리는 느낌이었는데 나는 아예 헤집고 들어가 그걸 마구 만져보고 싶었다. 촉감으로 전달하고 싶었다. 가령 휴대용 혼천의 사용법을 세종에게 설명해주는 장면이 있는데 단순히 정보를 알려주는 게 아니라 체온을 느끼는 순간이다. 왕과 완전히 밀착해서, 한몸이 되어 같은 곳을 바라본다는 감격. 세종이 별을 바라볼 때 장영실은 세종을 바라볼 수밖에 없는 거다.”

장영실은 수시로 ‘우리 전하’라고 말한다. 세종과 장영실의 관계는 어딘지 최민식과 한석규와 겹쳐 보인다. 함께 꿈을 꾸고 같은 곳을 바라보는 동료는 ‘우리’라는 표현 아래 묶여 있다. “새삼스럽게 많은 생각이 드는 작업이었다. 학창 시절부터 함께 연기를 해왔던 동료가 이제 함께 환갑을 바라보고 있다. 만감이 교차한다는 말은 이럴 때 쓰는 게 아닐까. 바라보기만 해도 짠하게 채워지는 게 있다. 이것밖에 할 수 없고, 이게 행복이구나 싶다. 이번에 신구 선생님을 오랜만에 뵙고 함께 작업했는데 우리가 그분 연세가 될 때까지 이렇게 함께했으면 하는 바람이 생겼다.” 오랜 세월 서로 마음을 주고받았던 사람들이 알 수 있을 감정을 스크린에 담는 일. 그게 이 영화의, 아니 어쩌면 우리가 좋은 연기에 바라는 거의 전부가 아닐까.