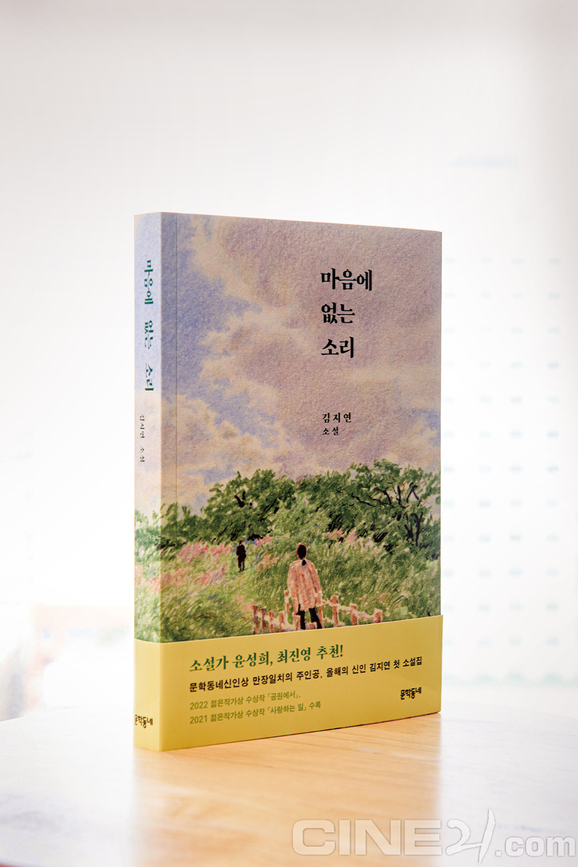

김지연 소설집 <마음에 없는 소리>에는 9편의 소설이 실려 있다. 주인공은 각기 다른 인물들이지만 어쩐지 한 사람이 1인칭 시점에서 하는 말처럼 읽히기도 한다. 몰개성하단 것이 아니라 그들 모두 내가 익히 잘 아는 사람 같다. 때로 그것은 소설 속 인물이 하는 말이 아니라 언젠가 써놓은 내 일기장 속 문장 같기도 하다. 김지연 소설의 여자들은 살기 위해 모멸감을 참다가도 대뜸 상대에게 화를 내기도 하고, 연약한 것 같아도 강인하고, 자신이 뭘 원하는지 모르겠다지만 실은 자기 욕망을 관철하기 위해 능동적이다. 가족의 기대를 배반하며 이룬 것도 없이 고향으로 돌아오고, 계획도 비전도 없는 자신을 혐오하는 것 같아도 마지막 문장을 닫을 때면 그가 누구보다 자신을 사랑하는 것이 느껴진다.

배경 도시나 인물의 이름이 겹치지 않아도 소설들이 같은 세계관을 공유하는 9개의 스핀오프처럼 읽힌 이유는 그 세계가 현재 시점의 대한민국이라서다. 거기 사는 여자들은 매일 무신경한 말에 노출되고 누구와 싸워야만 간신히 자신을 지킬 수 있다. <우리가 해변에서 주운 쓸모없는 것들>의 ‘나’는 나쁜 일이 다 지나고 나서야 연인에게 별일 아니었다는 듯 털어놓는다. 그래야만 그 일을 가볍게 생각할 수 있어서다. <마음에 없는 소리>의 ‘나’는 친구들이 ‘앞으로 어떻게 살 거’냐고 한심해하며 물을 때마다 “미래가 이미 도래한 것처럼”(167쪽) 군다. <사랑하는 일>의 ‘나’는 아버지가 자신의 동성 연인 앞에서 추태를 부리자 불같이 화를 내고 참아왔던 욕을 퍼붓는다. 그러니까 이들은, 우리는 무엇이 되고 싶은 게 아니다. 아무것도 되지 못해 한심한 게 아니라 그냥 내가 되고 싶은 거다. 죽고 싶은 이유가 수십 가지 되지만 이들은 먹고 화내고 울면서 살아간다. 현실을 애써 부정하거나 미래를 마냥 긍정하는 일 따위 없이, 나답게 그냥 사는 것이다. 그래서 이 소설은 힘이 된다. 어떤 긍정도 미화도 비관도 없이 누가 뭐라 하든, 잘난 것도 없는 ‘나’를 사랑하기를 포기하지 않는다는 점에서.

거짓말 안 하고 싶어서

“저는요. 소문내고 싶어요. 점심으로 맛있는 우동을 먹어도 소문내고 싶은 게 사람 마음이잖아요. 길 가다 귀여운 고양이를 만나도 소문을 내는 게 인지상정이라고요. 근데 우리 은호 좀 보세요. 얼마나 귀여워요. 아버님도 거기 앉아서 계속 본인 자랑만 하셨잖아요. 뭐 별 대단한 것도 아니었잖아요. 저도 동네방네 소문내고 자랑하고 싶어요. 동네 사람들 다 모아놓고 잔치라도 열었으면 한다고요. 다들 그렇게 하면서 살잖아요. 근데 저희가 남들은 다 하는 그 잔치 열겠다는 것도 아니고요. 어디 광고하겠다는 것도 아니에요. 그냥 거짓말 안 하고 살겠다는 거예요.”(<사랑하는 일>, 242~243쪽)