씨네21

검색

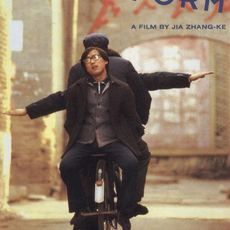

플랫폼 (2000)

155분드라마

겨울, <플랫폼>에서 그려지는 중국 샨시성 편양의 이른 새벽 푸른빛은 아찔하고 음울하고 아득하다. 문화선봉대원들을 실은 트럭이 동트는 아침 속으로 떠날 때, 어둑한 푸른 들판에 붉은 모닥불이 지펴질 때, 그 푸른색은 쉽게 지우지 못할 잔영을 남긴다. 감독 지아장커와 촬영감독 유릭와이가 만들어낸 중국의 추운 겨울 벌판의 색감이다.

반면, 차이나 블루는 제국의 시대, 유럽에서 상하이로 들어가는 항로에서 만나게 되는 바닷빛에 붙여진 이름이었다. 중국 5세대 감독 장이모의 <붉은 수수밭>의 자기 오리엔탈화하기 과정에서 나타나는 홍고량의 붉은 색은 예의 차이나 블루와 역사적 보색 관계를 이룬다. 오리엔탈리즘의 양면인 것이다. <플랫폼>의 청색 기조는 제5세대의 민속지적 화려한 색깔과 확연히 구분된다. 차이나 블루도 아니고 붉은 수수밭도 아닌 그 푸른색은 중국 당대 젊은이들의 멜랑콜리와 그 안에서 막 잉태되려 하는 힘겹고 위태한 희망의 정치, 그것의 빛깔이다.

<소무>와 <플랫폼>의 주촬영장소이기도 한 샨시성 편양에서 태어난 지아장커가 베이징전영학원 문학과를 졸업한 뒤, 1997년 27살의 나이에 <소무>를 들고 유럽과 부산영화제를 찾았을 때 사람들은 중국영화에 일어난 변화를 순식간에 감지했다. <소무>는 자신의 전세대인 5세대 감독들의 영화들과 결별하고 오히려 <첩혈쌍웅>이나 허우샤오시엔을 인용하고 있었다. 또한 베이징과 상하이가 아닌 작은 도시를 파고든 개방 이후의 중국사회를 다루고 있었다. 검은테 안경을 눌러쓴 소매치기 샤오우가 건설 작업이 한창인 작은 도시를 배회하는 모습은 자본주의 체제를 받아들인 사회주의 국가 중국이라는 규율적이고 생산적인 국가 이미지와는 한참 동떨어진 모습이다. 샤오우는 경찰의 규제를 받지만 대수롭지 않게 생각하며, 또 아무것도 생산하지 않는다. 하릴없이 시간을 때우고 있을 뿐이다.

<플랫폼>은 중국 지하전영 제작방식의 한 특징인 프랑스, 일본, 홍콩 3개국 합작으로 제작되었다. 1979년에서 1989년까지 중국에 일어난 급격한 변화를 느릿느릿 롱테이크로 그리고 대부분 원신 원숏으로 따라간다. 그 십년 동안 문화선봉대원들인 루이지앤과 추이밍량, 장쥠, 중핑 이 4명이 겪는 변화는 사실 극심하나, 영화는 아주 침착하고 섬세하게 그들의 마음의 풍경과 외부 경관을 담아낸다. 처음에는 이념을 위해 공연을 하던 사람들이 국가의 지원이 끊기자 서서히 무너져 내리면서 다른 무엇으로 변화되거나 변화하지 못하는 모습이, 세 시간이라는 긴 영화적 시간 속에서 펼쳐진다.

영화가 시작되면 공연을 끝낸 단원들이 버스에 타고 단장이 단원들의 이름을 부르지만 이후 5분 동안 관객은 누가 누구인지 전혀 알 수가 없다. 감독은 바로 이 장면이 3시간 길이의 영화에서 일어나고 있는 집단에서 개인으로의 변화를 압축적으로 보여준다고 말한다.

이렇게 꼼꼼하게 계산된 압축성에다 <플랫폼>이 영화적 전율을 주는 순간은 일상적 순간을 대담하게 무엇인가 다른 차원으로 변환해버리는 때다. 사회주의 리얼리즘이 슬며시 마술적 리얼리즘의 광휘 속으로 걸어들어가는 순간이다. 네명의 주요 등장인물 중 하나인 루이쥐앤이 음악에 맞춰 춤을 추다가 갑자기 유니폼을 입은 채 오토바이를 타고 도시의 골목을 지난다거나, 평범한 시골 풍경이 롱테이크되다가 불시에 편집을 통해 도시 거리와 몽타주되어 영화의 전반적 기조와는 다른 비약이 일어난다거나 하는 것이 그 예다. 그리고 한 장면 안에서 현실과 그 현실을 초과하는 예감이나 전조가 현실적인 사운드와 동작을 통해 표현되기도 한다. 영화의 마지막 장면 이제 결혼한 추이밍량과 루이지앤의 집. 밍량은 잠이 들어 있고 루이지앤은 아이를 안고 있다. 주전자에서 물이 끓었음을 알리는 소리가 귀를 찢을 듯 울리고 루이지앤은 아이에게 위태로운 장난을 건다. 끓는 주전자 앞에서 포르트-다 게임을 하듯 아이를 앞뒤로 흔든다. 지아장커의 영화가 매개없는 현실의 재현을 추구하는 다이렉트 시네마 혹은 다큐멘터리와 거리를 두는 장면이며, 현실에 예지적, 심리적 긴장을 부여하는 순간이다. 이렇게 하여 아슬아슬한 희망의 정치학을 말하는 30대 젊은 감독의 <플랫폼>은 우리 시대의 걸작이 되어버린 것이다.

김소영/ 한국예술종합학교 영상원 교수

줄거리 더보기