<그녀에 대해 알고 있는 두세 가지 것들>(1967)

매춘이라는 고다르의 주제적 관심사를 드러내는 예시로 이 영화를 들 수도 있겠지만, 보다 흥미로운 것은 이 영화의 형식이다. 마리나 블라디의 첫 등장 장면에서 영화는 유사한 구도의 장면을 두번 보여준다. 그녀의 옆모습을 보여주며, 첫 번째 내레이션은 배우로서의 블라디에 관한 사실들을 말하고 있다. 그러나 비슷한 장면이 다시 시작되고, 두 번째 내레이션은 여자를 쥘리엣 장송이라는 인물로 소개한다. 영화는 확정적인 내러티브로 함몰되지 않는다. 고다르가 내러티브를 원죄로 여겼다는 장피에르 고랭의 증언처럼, 영화는 의미화되는 것에 끊임없이 저항하고 있다. 연출에 대한 사적인 의견을 말하는 내레이션의 틈입은 영화를 불균일하게 만들며, 자본주의가 점령한 도시의 공적인 풍경과 관계 맺는 에세이-쓰기를 수행한다. _김예솔비 영화평론가

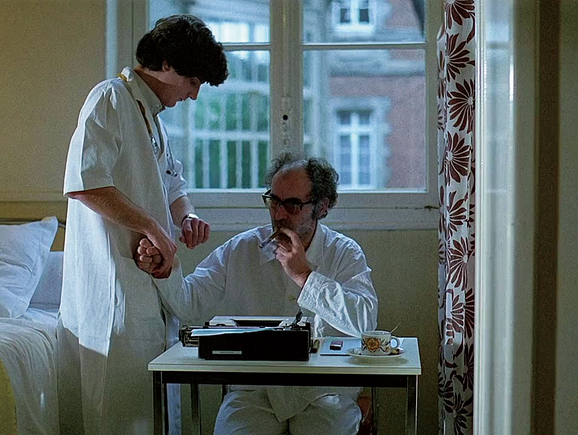

<만사형통>(1972)

<그녀에 대해 알고 있는 두세 가지 것들>이 형식적 실험이었다면, <만사형통>은 태도로서의 에세이의 속성을 드러낸다. <만사형통>의 공동 연출자이기도 한 고랭은 자신의 글 ‘논쟁을 위한 제언’에서 에세이영화란 유희적일 수밖에 없다고 말한다. 그것은 견고한 경계들 위로 파열을 일으키며 노니는 것이다. <만사형통> 또한 히스테릭한 유희로 가득하다. 표면적으로 이 영화는 소시지 공장 노동자들의 단체 파업에 휘말린 커플의 이야기를 다루고 있다. 그러나 영화는 실상 그 아래에서 요동치는 충돌과 모순들을 드러낸다. 인상적인 것은 공장과 마트라는 자본주의의 공간을 절단한 뒤, 그 단면을 들여다보는 것처럼 좌우로 왕복하는 카메라의 운동이다. 컨베이어 벨트 위에서의 반복적인 노동을 연상시키는 이 움직임은 카메라의 트래블링을 사회적인 사용으로 재전유한 예시처럼 보인다. 이는 에세이스트가 구할 수 있는 발명의 몸짓이다. _김예솔비 영화평론가

<미녀 갱 카르멘>(1983)

극중에서 급진적인 사회운동을 하는 카르멘은 은행의 무장경찰과 사랑에 빠진다. 카르멘은 “경찰과 사회의 관계는 꿈과 개인의 관계와도 같은” 것이라 말한다. 이 문장을 “국가의 꿈은 하나가 되는 것이고, 개인의 꿈은 둘이 되는 것”이라는 고다르의 말을 통해 비추어보자면, 숏과 역숏으로 마주볼 수 있는 관계를 꿈꾸는 연인들은 필연적으로 이 관계를 무화시키는 사회의 충동과 대치할 수밖에 없다. 그러므로 두 사람의 관계는 파멸이라는 공식을 따르게 된다. 영화의 마지막에 등장하는 “소규모 영화들을 추모하며”라는 자막은 단순한 묵념으로 번역될 수 있지만, 실상 고다르의 이후의 영화 제작 방식이 소규모 영화에 다름없(었)음을 떠올려보면 의미심장하다. 고다르 자신의 죽음에 대한 사유의 전조가 깃들어 있었던 것은 아닐까. _김예솔비 영화평론가

<포에버 모차르트>(1996)

<포에버 모차르트>엔 죽음의 기운이 드리워져 있다. 사라예보에서 연극을 올리려는 카미유에게 가족들은 그것이 사실상 자살이라고 말한다. 이 말처럼 카미유는 전쟁 포로로 붙잡혀 죽음을 맞는다. 카미유의 아버지인 비키는 말로의 <희망>을 각색한 영화를 만들게 되는데, 이 영화 또한 관객에게 외면받는다. 고다르의 영화에서 영화 만들기 혹은 급진적인 창작은 실패의 운명을 담지한다. 고다르는 20세기 영화가 두 가지 의미에서 치명적으로 실패했다고 말한다. 하나는 세계의 전쟁 속에서 일어났던 재앙들, 특히 아우슈비츠를 포착하지 못한 것이고, 다른 하나는 할리우드라는 거대 산업과 결탁한 것이다. 고다르가 <포에버 모차르트>에서 사라예보로 간 카미유의 행보가 사실상 자살이었음을 적극적으로 부인하지 않을 때, 이는 영화의 죄책감을 투영하는 미끄러짐처럼 보이는 것이다. _김예솔비 영화평론가