결국 자신들이 보고 싶은 걸 찍은 거겠지?

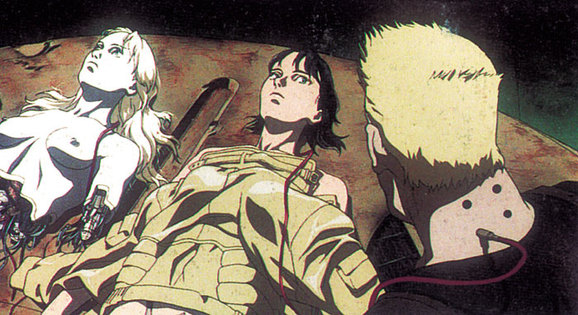

오시이 마모루 감독의 <공각기동대>는 네트라고 하는 가상공간을 소재로 하고 있다는 점뿐 아니라 화면구성 등 많은 면에서 <매트릭스>에 영향을 끼쳤다.

>> 실사를 소재로 한 애니메이션을 만들었다. 마침내 그걸 시작한 남자가 나타났다는 점이 매우 감개무량했다. 내가 상상했던 것 이상으로 애니메이션이 갖고 있는 연출이나 특징이 어떠한 것인가를 매우 잘 이해하고 있었다. 그 나름대로 거기서 얻을 게 있었고, 워쇼스키 형제는 그런 의미에서 본다면 확실히 재능이 있는 감독이라 할 수 있다.

>> <매트릭스>는 딱히 싫어하는 영화는 아니다. 좋아한다고 말하긴 애매하지만, 싫어하는 영화는 아니고 본인들하고도 만났으니까. 하지만 사실 뭘 하고 싶은 건지 잘 모르겠달까, 그들에게 영화란 일종의 사업인 건가 싶은 생각이 들었다. 사업 얘기에 더 열심이었고. 어떤 영화를 좋아햐나고 했더니 홍콩영화랑 일본 애니메이션을 무척 좋아한다고 했다. 특히 일본영화 중에는 <자토이치>(1962∼89)를 좋아한다고. 액션에 들어가기 전의 공백을 주는 컷이 좋다던가. 그런 건 미국영화에는 없는 거라면서 자기네들은 그런 걸 목표로 하고 있다고 그랬다. 뭐, 마음은 이해하지만, 뭔가 하나가 영 부족한 것 같다. 키아누 리브스와 카츠신은 자세부터가 다르달까, 여백의 컷이 리브스쪽은 영 맛이 안 살지 않나? 그리고 레이아웃 문제도 있다고 보는데, 레이아웃이 좀 무른 거 아닌가 싶다. 시간의 흐름이 멈춘 장면에서 표현되는 본질이랄까, 제일 기본적인 노하우 부분이 아직 없다는 생각이 든다. <공각기동대>를 베낀 건 아니라고 강조하더라. 하지만 그렇게 강조할 필요까지 뭐 있나. 참고를 했으면 그걸로 그만인 거지, 한 장면을 그대로 베낀 것도 아닌데. 영화는 어차피 카피라는 말을 했다. 우리도 그런 의미에선 할리우드의 SF영화를 베껴서 애니메이션을 만들어왔다고 할 수 있으니까. 문제는 그 스토리나 기획 자체를 베껴선 안 된다는 거다. <매트릭스>는 가상현실의 이야기고, <공각기동대>는 그런 것과는 전혀 상관없는, 인간과 컴퓨터의 얘기라 할 수 있는 거니까, 그 정도야 얼마든지 있을 수 있는 얘기다.

>> (워쇼스키 형제는) 비디오를 산더미처럼 쌓아놓고 보는, 영화가 좋아서 미치는 인간이 감독이 되었다라는, 달리 표현하면 오타쿠다. 최근에 나를 만나러오는 해외 감독들은 다들 자랑스럽게 ‘아이 엠 오타쿠!’라고 말한다. 나는 인간이 조금 꼬여 있지만, 그 사람들은 전혀 신경을 안 쓴달까, 아무튼 참 순수한 면이 있다. 애니메이션이나 홍콩 무협영화가 유행한 건 그런 면 때문이 아닐까 싶다. 그런 유치한 걸 태연하게 퍼트리고 다니면서도 영화적으로 봤을 때에도 무척 수준 높은 것들을 만들어내니까 그게 그 사람들에게 용기를 준 게 아닐까 생각한다. 최근의 영화들을 보면 워쇼스키 형제를 포함해 영화를 장난감처럼 즐기고, 또 보는 사람도 그걸 즐기고 있다. 그것도 나름대로 좋은 거지만, 뭐랄까 좀더 테마가 있는 편이 충실한 느낌이 나지 않을까 하는 생각을 한다. 하지만 그 사람들의 작품을 보면 그런 건 저 멀리로 사라졌다. <매트릭스>를 봐도, 마지막엔 변명이라도 하듯이 사랑이 지구를 구했다는 얘기가 돼버리고. 그건 우리가 20년 동안 애니메이션에서 질리도록 봐온 얘기고, 결국 <우주전함 야마토>랑 뭐 하나 다른 게 없다. 그건 제임스 카메론도 마찬가지일 거다. <타이타닉>도 그런 러브스토리를 만들고 싶었던 게 아니라, 직접 심해에 들어가 타이태닉을 촬영하고 싶었다, 타이태닉을 통째로 만들고 싶었다, 그런 거였을 거다. 이게 보고 싶으니까 찍어야겠다, 라는 타입의 남자. 어떤 의미에서 <매트릭스>는 그런 것들이 상징적으로 나타난 영화인 것 같다.

(오시이 마모루는 <매트릭스> 개봉 뒤 한 잡지의 주선으로 워쇼스키 형제와 대담을 가졌다.)

>> 확실하게 말해서 (<공각기동대>는) <매트릭스> 같은 세계와는 공유되는 것이 거의 없다. 있다고 한다면 화면 구성에 대한 정열 정도뿐이지만, 내가 만드는 영화가 뭘 추구하고 있는가는, 단순히 대단한 그림을 만들었다, 신난다! 는 아닌 것 같다. 나는 영화 안에서 무언가를 느끼고 싶었지만, 그런 것이 그들에겐 없다고나 할까. 그저 거기에 존재하고 있는 것만을 비추고 있다고 할 수 있다. 헬리콥터를 찍어도 기관총의 비처럼 쏟아지는 탄피를 찍어도 거기에 담겨 있는 것이랄까, 상징성을 느낄 수 없다. 나는 내가 끊임없이 찍고 있는 것의 안쪽에 무엇이 보이는가를 알고 싶다는 마음으로 만들고 있다.… 그들이 만드는 영화는 분명히 훌륭한 작품이긴 하지만 미의식은 별로 느껴지지가 않는다. 그건 최근의 젊고, 매우 공들인 영화를 만드는 감독들 모두에게 공통되게 느껴지는 것이지만, 다양한 그림을 만들려는 의식은 있지만 만들려는 그림 자체에 페티시가 느껴지지 않는다. 데이비드 린치는 그렇게 대단한 영화를 만드는 건 아니지만 그 묘한 템포나 문체, 아무튼 보고 있다보면 영화 자체가 페티시에 가득 차 있지 않은가. 잠깐 나왔다 사라지는 여자를 봐도, 멍하니 있는 남자를 봐도, 어딘지 모르게 살아 있는지 죽었는지 알 수 없는 그런 세계 전체가 페티시로 성립되어 있다.

>> <매트릭스>를 싫어하는 건 아니지만, 여전히 내가 바라는 것이 나왔다는 건 아니다. 내 이상으로 볼 때 뭘 하든, 어떻게 하든 영화가 되어버리는 것이 영화적 재능이라고 본다. 영화란, 규약이 미리 존재하는 건 아니다. 그래서 린치의 영화는 정말 그런 예에 딱 맞는 작품이다. 그 사람이 만든 게 그대로 새로운 영화의 포맷이 되니까. 린치 자체가 포맷이다. 그런 것이 영화감독의 이상형이 아닐까? 한 형태 속에서 완성도를 다투는 게 아니라. 어차피 그 포맷 자체가 낡아버릴 거고, 질리게 되는 것들이다. 그러니까 영화란 건 그야말로 OS에서부터 스스로 만드는 것을 보여줬을 때에 최종적인 위력이 있는 것이다. 그걸 해낸 것이 고다르나 린치 같은 특수한 인간이다. 나는 일본에서 이렇게 애니메이션을 만드는 사람이지만, 그것에 가까운 뭐라도 만들어내고 싶다. 그래서 좋아하는 것만 만들겠다고 결심한 거다. 내 얼굴이든 손이든 발이든 전차든 헬기든 총을 찍든 그런 모든 것들을 포함해 내가 아름답다고 생각한 것 이외엔 화면에 담지 않을 거다. <블레이드 러너>는 해리슨 포드가 있든 없든 성립된다. 그건 영화가 자립하고 있다는 증거고, 배우에 의존하지도, 그렇다고 이야기에 의존하지도 않는 거다. 감독이 만들어낸 세계가 지금도 관객을 압도한다. 거기에 하나, 빛나는 여배우의 얼굴이 있다. 내가 볼 땐 그게 변함없는 영화의 이상형이다.

(이 기사는 <매트릭스2 리로디드> 개봉 뒤 일본의 월간지 <CUT> 5월호에 게재된 인터뷰 기사를 발췌 요약한 것입니다.)