“시뮬라시옹의 4단계를 애니메이션으로 표현해보겠다”

<유니언>의 김자연 감독

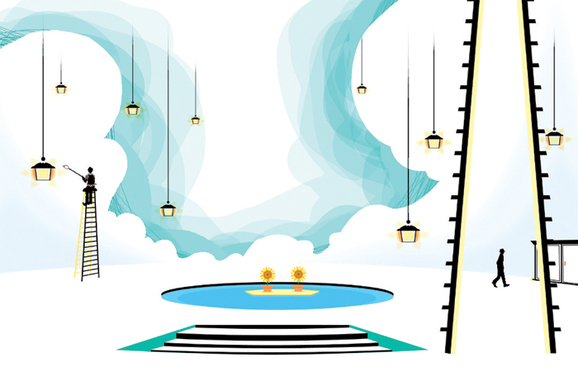

모이스 루이스의 흘러내리는 도상이나 프랭크 스텔라의 무한히 연장되는 선과 캔버스를 즐기는 관객이라면 애니메이션 <유니언>(Union)은 적당한 선택이 될 것이다. 미니멀리즘의 경향이 뚜렷한 배경 위에 팝아트의 카툰 이미지나 모바일 게임의 주인공을 연상시키는 검은 옷을 입은 두 남자가 무대 위에 세워지며 <유니언>은 여정을 시작한다. <유니언>은 그들의 만남과 헤어짐을 2D애니메이팅으로 그려내지만, 선과 면만으로 3D의 입체적 공간감을 넘나드는 변용을 효과적으로 보여준다. 이를 위해 <유니언>은 인물의 동선과 공간을 자유롭게 치환한다. 이러한 두 대상을 잇는 주된 이음매가 바로 사운드다. “처음에는 왈츠를 생각했고, 여러 곡이 작곡되었다가 결국은 현재의 최소화되고 절제된 형식으로 결정되었다”는 <유니언>의 사운드는 미니멀한 이미지의 구슬들을 잘 꿰는 실로 작용한다. 주제화된 음악없이 담백한 사운드에만 기댄 인물의 움직임은 상식적인 공간의 물리학을 전복시키는 결과를 만들어낸다. 이는 내용과 형식에 있어 대상과 바탕을 의도적으로 소거하고 이미지 자체를 반복하고 나열하는 후기 추상회화와 미니멀리즘의 정서를 수용한 결과로 보인다.

드라마투르기나 메시지의 전달보다는 이미지에 집중하는 <유니언>은 “장 보드리야르의 시뮬라시옹의 4단계를 애니메이션으로 표현해보겠다”는 김자연(21) 감독의 야심찬 초기 착상에서 출발했다. 실체와 형상의 충돌을 무화시키는 시뮬라크르의 개념은 한 공간에서 삶의 파편을 같은 경로를 통해 찾아다니지만 절대 부딪치지 않는 <유니언>에 등장하는 두 남자의 발걸음과 닮았다. 어찌보면 결합하는 것처럼 보이고, 한편으로는 각자 한 인물만을 비추는 것 같다. 감독이 말하는 “주어진 상황에 따라 역할과 성격만 달라지는 현대인의 페르소나”처럼. 그들은 둘이면서도 하나이고, 하나이면서도 둘이다.

김 감독이 <유니언>을 그리기 시작한 건 등굣길 지하철에서였다. 졸업작품의 컨셉을 잡으려고 그려낸 몇장의 이미지는 지도교수의 제안으로 컬러로, 기승전결을 갖는 내러티브로 순식간에 발전했다. <유니언>의 정서는 “자신을 가장 잘 알고 있는 엄마와 떨어져 있는 외로움”에서 출발되었다. 언제나 일하느라 바쁜 엄마의 관심을 끌기 위해, 그와 본격적인 소통을 얻어내기 위해 의도적으로 떠나기 시작하여 꾸준히 반복된 해외여행. “비행거리 10시간 이상은 친구와 동행하고 그 이내는 혼자 간다”는 원칙의 떠남은 김 감독에게 이국적인 풍광을 맞대며 끝없어 걸어가야 하는 자의 고단함과 숙명을 알게 했다. 그래서인지 <유니언>의 두 주인공은 데칼코마니처럼 쪼개져서 등장하여 끝없이 걸어가기만 한다. 그들은 만나고 헤어지고 겹쳐지는 듯하다가 사라진다.

8개월간 3800여장의 그림을 혼자 그려내는 <유니언>의 작화는 만만치 않았다. 시놉시스를 만들 때까지는 꾸준히 하루 7∼8시간씩 작업했다. 여름에는 다시 역마살이 도져 여행을 떠나 한달을 놀았다. 졸업작품 제출이 코앞으로 다가온 2학기에는 두문불출하며 집에서 작업에 전념했다고. “완전 실패했다”고 자평하는 첫 스톱모션 애니메이션 이후, 두 번째 작품 <유니언>을 선보인 김 감독은 “이제부터 제대로 그림을 시작하는 느낌”이라고 의지를 다지는 중이다. 수정된 <유니언>은 곧 떠날 일본 유학을 위한 포트폴리오로 제출될 예정.

2∼3분 분량으로 준비될 다음 작품에 대해 “한 사람이 들판을 걸어가며 무수한 교각들을 지나치고, 그것을 카메라가 따르는 이미지만 있다”는 설명은 <유니언>이 다양한 방식으로 연작화될 수 있겠다는 가능성을 점치게 한다. 이제 여섯살이 된 늦둥이 동생과 놀아주며 우연히 발견한 니켈오데온의 TV시리즈 <스폰지밥>를 보고, “2D와 스톱모션을 결합해 작품성과 상업성을 균형감 있게 잡아내는 모습에 반했다. 굉장히 실험적인 기법이 많은 작품”이라고 눈을 반짝거리는 약관의 애니메이터가 차근차근 배워가며 풀어헤칠 내면의 미니멀리즘은 이제 첫발을 내디뎠다.