<화씨 9/11>부터 <아폴로 18>까지

아폴로 음모론은 얼마 전 개봉한 블록버스터 <트랜스포머3>에서도 ‘귀엽게’ 드러난 적이 있다. <트랜스포머3>는 1969년 인류가 달에 첫발을 내디딘 그날, 비행사들이 외계생명체 트랜스포머를 발견하는 장면으로 시작한다. 그와 비교하자면 <아폴로 18> 역시 달에 도착한 비행사들이 달 탐사를 하던 중 정체불명의 시체를 발견하는 장면이 있다. 그 둘은 전혀 다른 음모론에 입각해 있지만 ‘밝혀져서는 곤란한 무언가를 발견했다’는 사실은 일맥상통한다. <아폴로 18>에서 존, 네이트, 벤 세명의 우주인은 미 정부의 극비 프로젝트 수행을 위해 아폴로 18호에 탑승한다. 임무수행 도중 소련 우주비행사의 잔해를 발견한 뒤 연이어 발생하는 미스터리한 사건으로 그들은 혼란에 빠지고, 네이트는 탐사를 마친 뒤 이상행동을 보이기 시작한다.

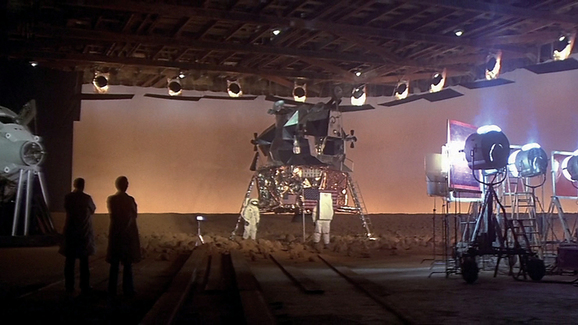

하지만 역시 아폴로 프로젝트를 둘러싼 음모론의 압권은 아폴로 11호가 달에 가지 않았다는 NASA의 조작설이다. 스푸트니크 1호를 쏘아올린 구소련과의 우주탐사 경쟁에서 뒤처진 미 정부의 조급함이 마치 아폴로 11호가 달에 도착한 것인 양 연출했다는 것. <우리는 달에 가지 않았다>를 쓴 빌 케이싱은 달 탐사 사진에서 별도 보이지 않고, 중력이 없는 달에서 깃발이 펄럭이고 있으며, 결정적으로 엔진 분사자국이 없다는 것을 그 논거로 내밀었다. 사진 속 여러 그림자를 살펴봐도 스튜디오 내에서 인공조명을 써 촬영한 것 같다는 점, 달 착륙선이 당시 기술로서 그렇게 영상처럼 사뿐히 내려앉고 뜨는 것이 불가능하다는 점도 지적했다. 그리고 그런 음모론은 피터 하이암스의 영화 <캐프리콘 원>(1978)으로 만들어지기도 했다. 달 모형과 세트를 만들어 그대로 재현한 것. 영화를 보면 TV 세트장에서도 충분히 그런 연출이 가능하다.

익히 짐작하겠지만 놀랍게도 그것은 할리우드의 상상력이다. 그것이 실내에서 촬영됐건 서부 사막에서 촬영됐건 조명 기술이나 프로덕션 디자인의 수준은 상당하다. 달 착륙선이 떠오르는 부드러운 장면은 아마도 와이어로 들어올렸을 것이다. 깃발이 펄럭였던 것도 때마침 (그것이 사막에서 촬영된 것이라면) 바람이 불어서였을 것이다. 그런 음모론이 사실이라면 배우와 연출자 모두 그해 오스카상을 휩쓸었어야 맞다. 그럼 과연 누가 연출했을까. 요즘이라면 스필버그나 루카스, 혹은 크리스토퍼 놀란이나 J. J. 에이브럼스가 CIA의 은밀한 부름을 받고 그 장면을 연출했을 것이다. 물론 달에 발을 내디딘 인류의 숭고한 도전에 순수한 응원을 보내는 다큐멘터리들도 있었다. <포 올 맨카인드>(For All Mankind, 1989)를 비롯해 한창 조작 논란이 불거졌던 때 영국 감독 데이비드 싱턴이 만든 <달의 그늘에서>(In the Shadow of the Moon, 2006)도 관심을 끌었다. 특히 <달의 그늘에서>는 아폴로 11호에 있다가 달에 발을 디딘 두 번째 지구인 버즈 올드린 등 달 탐사 탑승자 중 생존자 모두를 인터뷰했다. 만약 음모론이 사실이라면(빌 케이싱은 아폴로 11호가 달에 가지 않고 궤도만 선회하다가 대략적인 도착 시간에 맞춰 지구에 착지했다고 주장했다) 클린트 이스트우드와 1930년생 동갑내기인 버즈 올드린은 이스트우드는 물론 모큐멘터리 <이것이 스파이널 탭이다>(1984)의 로브 라이너를 능가하는 위대한 연기자라 할 수 있다.

9·11 이후 모든 것은 달라졌다

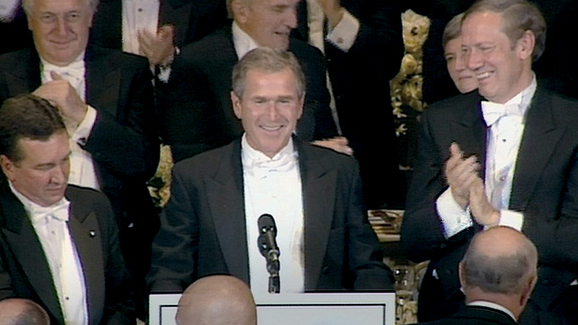

마이클 무어의 <화씨 9/11>(2004)은 음모론을 공개적인 토론장 위에 떠오르게 만든 결정적 다큐일 것이다. 이례적으로 칸영화제 황금종려상을 수상한 사실이 기적에 가까웠으며 개봉 당시 모든 극영화들을 잠재워버렸다. 부시가 자신의 독단을 관철시키기 위해 어떻게 9·11 테러와 3천여명의 희생자들을 악용했는지, 사실은 부시 집안과 오사마 빈 라덴이 얼마나 오래전부터 공생관계를 이어왔는지, 이라크 전쟁이 얼마나 헛된 엉터리 전쟁인지 적나라하게 보여줬다. 9·11 테러가 일어나던 날 아침 플로리다의 한 초등학교를 방문한 부시가 한 참모에게서 사태를 보고받는 장면은 압권이다. 부시는 이야기를 전해 듣고도 10분 가까이 아무렇지도 않게 책과 함께 시간을 보낸다. 귓속말로 전달받은 부시가 보여주는 표정도 ‘뭐라고?’ 하는 식의 놀라움이 아니라 ‘그래?’라며 마치 예상했던 일을 보고받은 사람의 담담함이다.

<화씨 9/11>보다 치밀한 음모론적 시각에서 9·11을 파헤친 <루즈 체인지>(2006)는 보는 사람으로 하여금 아연실색할 지경까지 끌고 간다. 무역센터의 연이은 붕괴가 철저히 계산된 폭발임을 여러 증거와 인터뷰들이 뒷받침하고 있기 때문이다. 비행기가 들이받아 붕괴된 층과 무관하게 다른 층에서 폭발이 일어나는 영상을 비롯해 또 다른 비행기가 스쳤다는 펜타곤 건물 주변에는 왜 별다른 흔적과 파편이 없는지, 강력한 철골로 된 무역센터 빌딩이 어떻게 자유낙하속도로 무너졌는지, 왜 사고 비행기에서 블랙박스를 회수하지 못했는지, 수많은 소방대원들이 폭발 사고로 착각할 만큼 폭탄의 폭발음이 들렸는지, 마치 테러를 예상이나 한 듯 그전에 미리 보험에 든 건물주 등 이쯤 되면 이것은 ‘음모’가 아니라 거의 ‘뉴스’에 가깝다. 그리하여 <루즈 체인지>의 내용이 사실이라면 펜타곤 혹은 미 연방정부가 워너나 폭스 등을 위협하는 엄청난 영화제작사임을 알게 된다. 그리고 9·11 테러가 아폴로 11호 달 착륙 조작 연출보다 진일보한 시도였음을 깨닫게 된다. 아폴로 11호 달 착륙 조작이 사전제작 드라마 혹은 평범한 녹화방송이었다면 9·11테러는 리허설 없이 진행된 대담한 롱테이크 생방송이었던 것이다.

<식스 센스> 이후 반전 강박증과 유사

이처럼 음모론의 역사는 오래되었다. 네로 황제가 그리스도인들을 로마 대화재의 주범으로 몰기 위해 치밀한 이야기를 꾸며낸 것이 그 원조쯤 된다고나 할까. 아니 성경을 뒤져보면 그와 상응할 만한 오랜 음모론의 아이디어가 무궁무진할 것이다. 히틀러나 부시는 그것을 현대적으로 변용한 달인들이라 할 수 있다. 그것은 단순하고 음험한 책략이 아니라 엄청나게 강력한 조종자들의 집단이 세계의 여러 사건을 막후에서 비밀리에 지배한다고 주장하는 신념 체계다. 말하자면 그것은 이도저도 아닌 검증 안된 편집증일 수도 있지만 단순히 사회에 만연한 부패 그 이상의 문제다. 아마도 지금처럼 음모론이 만연하게 된 것, 그것이 현실 그 이상의 설득력을 얻게 된 데는 올해로 10주년을 맞은 9·11 테러가 큰 역할을 했다. 그것이 사실이냐 아니냐를 떠나서 음모론의 핵심이라고 할 수 있는, 그러니까 ‘진실은 저 너머에 있다’는 <X파일>의 오랜 가르침인 ‘불신’이 지금의 현대를 살아가는 최고 덕목으로 떠오른 것. 우리가 괴상하고 황당무계한 과대망상증 환자가 아니라 거짓투성이 역사 속에서 그저 속아왔을 뿐이다. 현실과 음모론의 경계가 희미해져가는 데 있어 아마도 9·11 테러는 여러 음모론의 ‘종결’이라 할 수 있다. 그날 이후, 많은 사람들이 음모를 기정사실로 받아들이기 시작했기 때문이다.

<아폴로 18>을 제작한 티무어 베크맘베토프 감독이 최근 촬영을 끝낸 연출작은, 바로 미국 역사상 가장 위대한 대통령으로 평가받는 에이브러햄 링컨의 전기적 내용에 그가 뱀파이어 헌터였다는 음모론적 내용을 결합한 소설 <뱀파이어 헌터, 에이브러햄 링컨>의 영화화다. <인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국>(2008)이 다소 어울리지 않게 로스웰 사건을 언급하거나, 그외 <트랜스포머3> 오프닝 등 여러 영화들의 사례에서 보듯 최근 할리우드영화들은 음모론을 강박적으로 영화에 끌어들이고 있다. 마치 <식스 센스>(1999) 이후 한동안 유행했던 반전 강박증과 유사한 화법의 전이라고나 할까. 아마도 음모론을 읽는 것이야말로 지금의 할리우드를 이해하는 가장 중요한 척도인지도 모른다. 불가능하면 조작하라! 그것이 바로 할리우드의 역사이기도 했으니까.