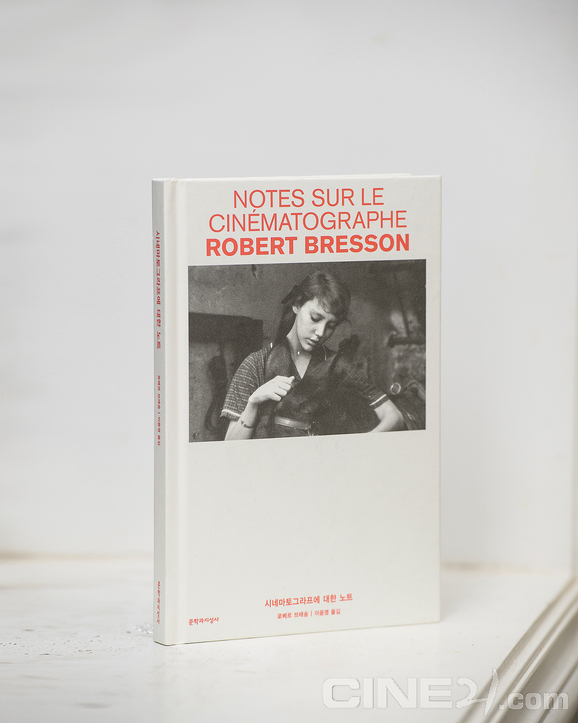

<어느 시골 사제의 일기> <잔 다르크의 재판> <돈> <당나귀 발타자르> 등을 연출한 영화감독 로베르 브레송의 작가일지. 1975년에 처음으로 출간된 이 책은 영화와 창작에 대한 로베르 브레송의 사유를 담고 있다. 두어줄의 단문으로 어우러진 글의 모음이지만 찬찬히 곱씹으며 읽으면 모든 문장에 긴 주석과 해설이 필요하다. 누구에게나 잠언이 될 만한 표현들을 만날 수 있다. “정확성에 통달할 것. 나 자신이 정확성의 도구가 될 것.” “연출가 또는 감독. 누군가를 감독하는 일이 아니라 자기 자신을 감독하는 일이 중요하다.” 시각과 청각에 대해서는 이런 문장이 나온다. “눈을 위해 있는 것은, 귀를 위해 있는 것과 중복해서 사용해서는 안된다.” 즉 모든 감각이 저마다의 고유한 방식으로 기능할 수 있도록 표현되어야 그것들이 중첩된 결과물로서의 시네마가 가능해질 것이다.

또한 그러한 결과물은 필연적으로 불친절해질 수밖에 없을 것이다. 주의 깊은 관객을 위한 영화. 그러므로 “(관객의) 눈을 완전히 장악하면, 귀에는 아무것도, 거의 아무것도 제공하지 말 것. 우리는 눈이면서 동시에 귀가 될 수는 없다.” “어떤 소리가 어떤 영상을 구제하러 와서는 결코 안되고, 어떤 영상이 어떤 소리를 구제하러 와서는 결코 안된다.” “눈을 자극하기만 해도 귀가 초조해지고, 귀를 자극하기만 해도 눈이 초조해진다. 이 초조함을 이용할 것. 조절해가며 두개의 감각에 호소하는 시네마토그라프의 힘.” 흔히 말하는 블록버스터영화의 문법과 비슷한 부분도 정반대로 보이는 부분도 있지만 추구하는 목표는 같다. 관객을 사로잡을 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇인가.

<시네마토그라프에 대한 노트>의 서문은 소설가 르 클레지오가 썼다. “배우와 모델에 대한 질문, 다른 사람들은 시네마라고 부르고 자신은 시네마토그라프라는 어려운 이름으로 부르는 이 아직 새로운 예술의 쓸모는 어디에 있는가에 대한 질문”을 담은 책이라고 <시네마토그라프에 대한 노트>를 소개하면서, 이 책이 로베르 브레송의 항해일지라고 불렀다. 그리하여 로베르 브레송의 마지막 글은 모든 작업의 출발점으로 우리를 데려다둔다. “직감이란 말을, 작업하는 데 쓰는 두개의 숭고한 기계와 어떻게 연결시키지 않을 수 있겠는가? 카메라와 녹음기여, 모든 것을 다 설명해버리는 지성으로부터 아주 멀리 떨어진 곳으로 나를 데려가다오.”

오해에 대하여

오해. 몇몇 오해에서 출발하지 않은 혹평이나 찬사는 (거의) 없다.(116쪽)