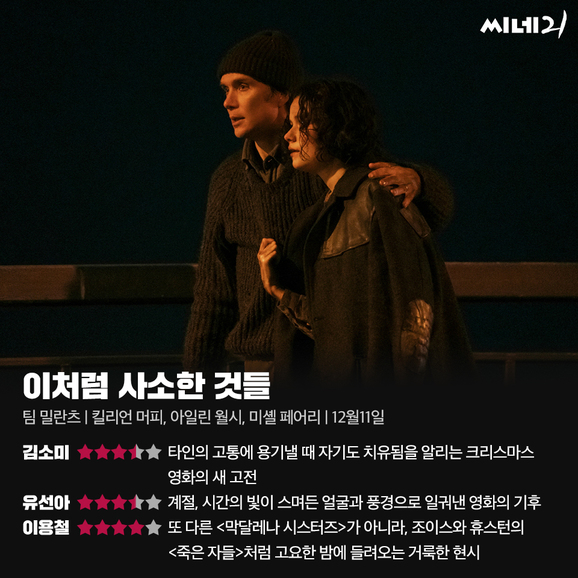

클레어 키건(<이처럼 사소한 것들> <맡겨진 소녀>)의 세계에 제대로 접속했다는 확신이 선명한 첫인상으로 다가온다. 서로 거의 눈을 마주치지 못하는 사람들. 냉랭함이라기보다는 수줍음에 의해. 매일 제자리에 놓인 실내의 기물들과 이따금 그런 사소한 것들에 눈 돌리는 카메라. 하루치의 노동으로 더러워진 손을 씻어내는 구정물 가득한 세면대가 고요한 정물화의 연속으로서 <이처럼 사소한 것들>의 일상을 전해온다. 크리스마스를 맞이한 1980년대 아일랜드의 소도시는 춥고 흐린 낮을 지나 밤이 되면 축복을 청하는 전구들로 반짝인다. 모두를 위한 안락의 계절, 그러나 말없이 근심하는 한 남자가 있다. 설명하기 힘든 슬픔과 불의를 감지하면서 불면하는 중년의 주인공, 빌 펄롱(킬리언 머피)이다. 그는 마을 곳곳에 무거운 석탄 자루를 배달하고 집에 돌아오면 검게 변한 손을 깨끗이 솔로 문지른 뒤 가족의 식탁으로 향한다. 아내 아일린과 결혼해 다섯 딸을 둔 성실한 가장, 신실한 가톨릭 구성원, 정직한 노동자인 빌에게 주어진 올해 크리스마스는 선물은 버겁다 못해 잔혹한 무엇이다.

영화가 건드리는 역사적 화두가 국내 관객들에게 비교적 생소할 것이다. 1990년대까지 아일랜드에 잔존한 막달레나 세탁소 이야기다. 미혼모를 위한 보호소이자 입양기관으로 운영된 막달레나 세탁소는 종교단체와 국가의 협력 아래 “타락한 여성”을 감금, 학대하고 노동력을 착취했으며 아이들을 강제로 입양보내 수익을 취했다. <이처럼 사소한 것들>은 아직 후유증의 연기를 뿜어내고 있는 아일랜드의 역사적 상처를 지극히 평범한 한 개인의 경험과 결부시킨다. 사생아로 태어난 빌 펄롱에겐 자신의 의지와 무관하게 고통과 수치심을 학습해야 했던 유년의 기억이 있다. 그리고 수녀원 석탄 창고에 갇혀 학대받는 미혼모(자라 데블린)를 발견한 이후, 빌의 일상은 달라진다. 영화는 빌의 딸들이 다니는 여학교까지 운영 중인 수녀원장 메리(에밀리 왓슨)의 막강한 권력을 암시하면서, 공고한 사회적 침묵과 위협에도 불구하고 오롯한 인간성을 발휘하려는 남자의 무거운 뒷모습을 바라본다. 강렬한 클로즈업만큼이나 신중히 설계된 뒷모습, 숨소리와 발소리를 비롯한 섬세한 음향 디자인이 보이지 않는 내면을 스크린 위에 차분히 공명시킨다.

<이처럼 사소한 것들>의 주인공은 웅변하지도, 설득력 있는 감정표현으로 객석을 낚아채지도 않는다. 외려 그는 혼자서 자주 무너진다. 어린 시절의 트라우마가 고개를 들 때, 현실의 파도가 밀려올 때 종종 물러났다가 겨우 다가서기 일쑤인 인간이다. 자신의 미약함에 잠 못 드는 초상인 빌은 분명 개인의 취약함에 대해 알려주는 인물임이 틀림없다. 동시에 영화가 명료히 새겨놓기를, 그 미약함에도 불구하고 진실을 끝까지 외면하지 않는 일도 가능하다. 섬세한 관찰자로 묘사되는 빌은 수녀원의 소녀들을 발견하기 이전에도 도움이 필요해 보이는 이웃의 존재를 주의 깊게 감지해왔다. 상처받은 사람은 또 다른 누군가의 상처를 숨죽여 지켜볼 줄 안다. 함께 떨고 두려워할 수 있다. 1950년대부터 아일랜드를 지배했던 교회의 어두운 유산을 알리는 일을 넘어 이 크리스마스 우화의 온기 어린 축복은 따로 있다. 강자적 무감함과 자기합리화는 결코 우리를 행복하게 만들지 않는다는 것. 힘껏 두려워하면서 연약한 진실을 향해 움직이는 것이야말로 한 사람에게 내재된 아름답고 용감한 성질이라는 것이다.

close-up

<이처럼 사소한 것들>은 2020년 출간된 아일랜드 작가 클레어 키건의 동명 소설을 바탕으로 만들어졌다. 앞서 개봉한 <조용한 소녀>와 마찬가지로 팀 밀란츠의 영화 역시 원작에 충실하다. 절제된 문체, 과묵한 주인공의 내면세계를 스크린에 암시적으로 표상시키는 과제를 훌륭하게 소화했다. 킬리언 머피는 영화가 그의 뒷모습을 바라보는 순간에도 인물의 표정이 그려지도록 이끈다.

check this movie

<다우트> 감독 존 패트릭 샌리, 2008

<퍼스트 리폼드> 감독 폴 슈레이더, 2019

부패한 교회와 고뇌하는 개인의 구도. 더불어 이 강력한 주제에만 소급되지 않는 시적 명상과 정념이 있는 영화라는 점에서 <이처럼 사소한 것들>은 두개의 영화 <다우트>와 <퍼스트 리폼드>를 떠올리게 한다. <이처럼 사소한 것들>의 빌 펄롱이 사회의 낮은 자리에서 묵묵히 이웃의 집에 불을 피우는 석탄 장수라는 점도 그를 헌신하는 사제의 대리자로서 바라보게 만든다. 두려움, 자기 의심, 믿음에의 한 걸음으로 향하는 인물들의 여정이 한겨울에 흔들리는 나뭇가지처럼 앙상하고 강인한 형상으로 마음에 남는 영화들이다.