영화아카데미의 졸업생들은 아카데미를 다니던 1년 또는 2년을 ‘내 인생에서 가장 기억나는 시간’으로 기억한다. 영화아카데미 출신 5명의 영화인이 회고하는 ‘나는 왜 영화아카데미에 갔는가’, 또는 ‘아카데미에서 나는 무엇을 배웠나’, 혹은 ‘아카데미는 현장 생활에 어떤 도움을 줬나’.

미운정 고운정 다 들었다

조근식 | 13기·<품행제로> 연출

내가 속한 영화아카데미 13기는 변화의 시대를 살았다. 우선 우리 기수들은 남산에서 홍릉으로 이전한 뒤 뽑힌 첫 번째 기수인데, 덕분에 나는 페인트 냄새 채 가시지 않은 새 건물과 새 책상, 그리고 새로 구입한 실습장비들을 마음껏 흠집내며 다닐 수 있었다. 또 우리 기수 때부터 1년에서 2년으로 교육기간이 늘어났는데 내가 기억하기로, 원래는 1년 반 정도의 3학기였던 것 같은데 우리가 졸업작품을 6개월 넘게 찍는 바람에 그냥 2년으로 정리됐던 것 같다. 세 번째는 12기까지 12명 정도를 뽑다가 우리 기수부터 정원이 18명으로 늘어났다. 그러니까 12명의 소수 정예인원이라기보단 6명의 찌꺼기 불순물들을 포함한 18명이었다.

뭐든지 처음이라는 것이 그렇듯 우리의 분위기는 10년 넘게 면면히 이어져온 영화 아카데미의 규칙과 전통이라기보단 혼란과 시행착오쪽에 더 가까웠다. 아니, 그보다는 그런저런 요소들이 이리저리 섞여 어떻게 보면 참신하고 어찌보면 개판인 것 같은 헷갈린 분위기를 만들어냈다. 통제와 획일화에 기반한 교육에 수십년간 마음 편안해했던 나로서는 때때로 그런 혼란과 정해지지 않은 것들에 불안해했고. 나에게는 과분하다 싶을 정도의 자유와 방임에 두려워했는데, 그건 아마 다른 아이들도 비슷했던지 우리는 늘 불만을 터뜨리며 매일 무언가를 정해주기를 요구했다 .바꿔 생각하면 어쩌면 우리는 늘어난 인원과 기간만큼 하고 싶은 것도 많았고 욕심도 많았던 것일지도 모르겠다.

그런 분위기의 절정이 졸업작품 기간이었다. 늘어난 인원에 비해 부족한 장비와 예산, 일정들은 물론이거니와 작품을 찍을 조를 짜는 문제에서부터 작품을 찍는 순서까지 무엇하나 그냥 정해지는 게 없었다. 우리는 매일 토론에 회의에 불만이었다. 이러다가 혹시 내 졸업작품을 제대로 못 찍는 게 아닌가 하는 불안감마저도 생겼다. 그러면서 우리는 점점 외부에서 주어지는 통제가 아니라 우리 스스로를 통제하고 협의하고 양보하는 법을 알아갔다. 우리는 각각 9명씩 2개조로 나누어 6개월 동안 계절을 두번 바꿔가며 연출과 촬영,조명, 동시녹음 그리고 허드렛일을 번갈아 했다. 한 사람당 대략 7∼8개의 작품을 소화해내며 자기 작품까지 연출해야 하는 강행군이었다. 우리는 서로를 미워하고 사랑했으며 서로에게 희생하고 뺀질거리기를 반복했다. 그리고 그 끝에 공동연출을 포함한 15개의 작품을 생산해냈다. 그 하나하나들은, 정말이지 온통 우리의 땀과 노동으로 얼룩진 생산물이었다. 그 하나하나들은 12개의 정예와 6개의 불순물도 아니었으며 작품의 길이나 질적 차이와도 상관없는, 그냥 15개의, 각자의 생김새만큼이나 다른 모양과 색깔을 지닌 결실이었다. 나는 우리가 지나쳐온 이 현기증나는 일들이 장편영화를 만들어가는 과정 그 자체임을 나중에 알게 되었다.

책상머리에서 촬영현장으로

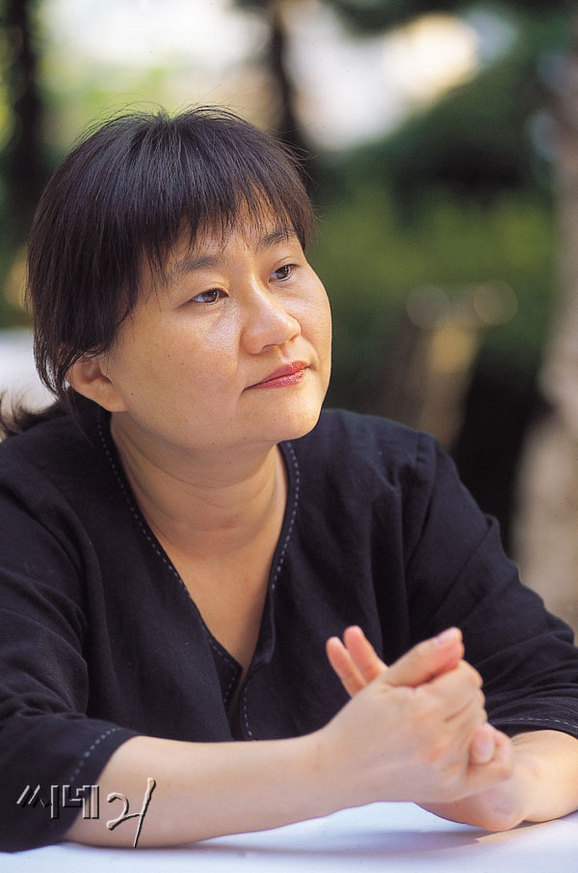

김소영 | 1기·한국예술종합학교 영상원 영상이론과 교수·<거류> <황홀경> 연출·현재 단편 <질주환상> 준비 중

초등학교 때였던 것 같다. 당시 친구들은 내가 약간 껄렁한 태도로 영화감독을 할 거야, 라고 말했다고 전한다. 좀더 심각하게 영화를 해야 하겠다고 생각한 것은 알랭 레네의 <지난해 여름 마리앙바드에서>를 보고 나서였다. 시시한 주말의 명화나 극장 개봉작을 보고도 전대미문의 즐거움을 느꼈던 나는, 그 시나리오를 쓴 마그리트 뒤라스와 알랭 레네의 세계를 일별하곤 앞으로의 내 삶을 영화에 바쳐야지 하고 ‘결정’ 했다. 그래서 일주일에 하루 수업을 빼먹고 프랑스문화원에서 영화를 보기 시작했다. 고다르의 <미치광이 피에로>를 미친 듯이 좋아하게 되었고 브레송의 <무쉐트>를 보고 모든 사물의 소리에서 무쉐트의 딸각거리는 발소리를 듣곤 했다.

그러다가 대학 3학년이 되어 영화공부 모임을 하게 되었다. 김동원 선배(<상계동 올림픽>과 <송환> 등)의 권유였다. 김동원 선배와는 서강 연극반 때 연출자와 배우로 만난 적이 있었다. 첫날 모임에 가보니 영화와 첫사랑을 동시에 이야기하는 정성일 선배, 당시 프랑크푸르트 학파에 빠져 있던 강한섭 선배, 영화를 위해 모든 것들을 섭렵하던 중인 조재홍, 이미 모든 것을 섭렵하고 이른바 ‘걸어다니는 영화 사전’이던 전양준 선배가 나와 있었다. 그리고 나중에 <신과학 산책>을 쓰게 되는 김재희 선배도 있었다. 그러다가 졸업할 때쯤 영화아카데미가 처음 생겼다. 막연하게 영화연출을 위해 미학공부를 해야 하지 않을까 망설일 때, 김동원 선배는 술을 마시다 말고 갑자기, 영화아카데미를 가지 않으면 영화연출에 진정한 뜻이 없다고 간주할 것이라 협박했다. 그 협박 때문에 그뒤 1년간 난 동기들과 강원도의 촬영지들을 유랑하며 20대에 어울리는 강렬한 삶을 보냈다.