영화를 보는 동안 관객은 배우와 캐릭터가 동일하지 않다는 사실을 종종 잊는다. 이것은 배우와 캐릭터 사이에 놓여 있는 물리적 또는 심리적 간극을 지우기 위해 서사적 장치 외에도 화장, 의상, 대역과 같은 여러 효과가 쓰인 결과이다. 특히 배우나 캐릭터의 존재감을 극대화하기 위해 쓰인 효과들은 관객이 영화 속 세계가 모두 진짜라는 믿음을 갖게 만든다. 오늘날 이러한 전통은 디지털 합성 기술로 이어지고 있다. 배우의 신체, 대역의 신체, CGI를 조합한 결과물로서의 디지털 캐릭터는 현실과 가상, 진짜와 가짜, 물질과 비물질의 경계를 가로지르는 혼성적 신체이다. 그렇다면 합성 이미지의 근원을 찾기 힘든 이런 상황 속에서 디지털 캐릭터의 몸은 누구의 것이라고 해야 하는 것일까?

혼성적 신체는 영화 속 환영을 가짜라고 의심하는 관객의 불신을 중지시킨다. 대런 애로노프스키의 <블랙 스완>(2011)은 혼성적 신체를 통해 관객을 매혹하는 동시에 당혹스럽게 만든 작품 중 하나이다. 이 작품의 백미는 단연 주인공 니나가 관중들 앞에서 춤을 추는 장면이다. 과도한 경쟁의식과 완벽주의에 사로잡혀 심리적으로 불안정한 니나를 연기한 내털리 포트먼은 제83회 아카데미 시상식에서 여우주연상을 받으면서 제작 과정에서의 노고와 성과를 인정받았다. 하지만 세라 레인이라는 발레리나가 자신이 포트먼의 대역이었으며, 포트먼이 실제로 수행한 동작은 니나가 춤을 추는 전체 장면 중 5%에 지나지 않는다고 폭로했다. 이 일로 포트먼의 연기와 <블랙 스완>의 진정성을 둘러싼 논쟁이 불거지기도 했다. 이 영화에서 니나가 춤을 추는 장면은 기본적으로 레인의 촬영분과 포트먼의 촬영분을 연속적인 숏으로 결합한 것이다. 일부 정밀한 합성이 필요한 장면에서는 모션 캡처 기술로 레인의 움직임을 포착하고 그것을 참조하여 포트먼이 표정과 동작을 연기하는 방식을 거쳤다. 디지털 시각효과의 마법이 레인의 얼굴을 포트먼의 얼굴로 바꾸어놓은 것이다. 리사 보데에 따르면, 레인이 제기한 논쟁은 단순히 대역의 비가시성에만 있는 것이 아니라 “캐릭터의 신체가 있는 곳에 배우가 없음”에 있다.

하지만 디지털 캐릭터가 있는 곳에 배우가 없다는 보데의 주장은 일부 수정이 필요해 보인다. 혼성적 신체는 여러 레이어로 구성된 것이며, 배우의 신체 일부는 그 레이어 중 하나에 분명하게 각인되기 때문이다. 혼성적 신체에서 배우와 대역은 모두 캐릭터의 신체에 현존하면서 부재한다. 그것은 무언가의 부재를 조건으로 현존의 감각을 획득하는 존재이다. 여러 배우가 한명의 캐릭터를 연기하는 데이비드 핀처의 <벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다>(2008)는 디지털 캐릭터에서 나타나는 부재와 현존의 모순을 잘 드러낸다. 이 작품은 삶의 시계가 거꾸로 흘러가는 벤자민이라는 캐릭터의 생애를 통해 인간의 삶의 유한성과 시간의 (비)가역성에 관해 사색할 수 있는 기회를 제공한다. 벤자민은 80살의 얼굴을 한 아기의 몸으로 태어나, 나이가 들어가면서 점차 젊어지다가, 생의 마지막 순간에는 신생아의 얼굴과 몸을 한 채로 사랑하는 사람의 품에 안겨 눈을 감는다. 이 디지털 캐릭터를 만들기 위해 주연배우 브래드 피트의 연기 외에 세명의 신체 대역, 얼굴 모션 캡처, 3D 모델링과 같은 효과가 추가로 필요했다. 통상적으로 작품 속 캐릭터의 나이가 급격하게 달라지면 분장이나 대역을 활용하는 관행과 달리 세 대역의 신체에 피트의 얼굴을 합성하는 방식을 따랐다. 사전에 촬영된 대역의 신체 동작 중 피트 얼굴의 움직임과 잘 맞는 것을 골라 머리를 바꾼 기술이 적용된 숏은 이 영화에서 총 329개에 달한다. 이와 더불어 연령대가 다른 벤자민의 얼굴과 표정을 정밀하게 묘사하기 위해 피트의 얼굴을 3차원 이미지로 스캔해서 만든 3D 모델 이미지에 주름, 잡티, 검버섯, 땀구멍, 얇은 피부를 표현하는 작업이 이루어졌다. 이 일련의 과정은 대역배우와 주연배우의 신체적 움직임, 주연배우와 캐릭터의 신체 나이, 주연배우와 캐릭터의 인격을 일치시키기 위함이었다. 그 결과 스티븐 프린스가 말한 것처럼 “브래드 피트는 벤자민이며, 그는 시간에 따라 변화하는 자신의 모든 변형된 캐릭터에 존재하는 배우”가 될 수 있었다.

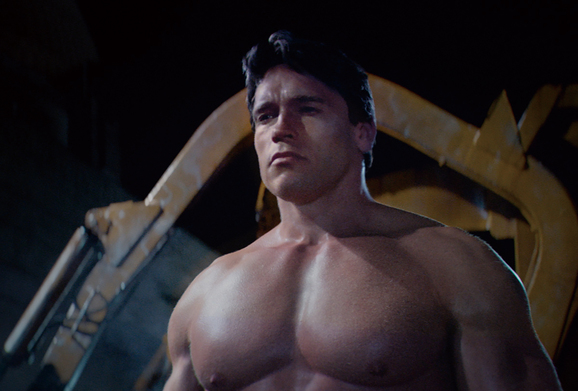

디지털 기술은 한 배우를 구성하는 신체적 요소를 재구성함으로써 그 배우가 여러 다른 형상으로 다시 태어날 수 있게 만든다. <터미네이터> 시리즈의 리부트에 해당하는 <터미네이터 제니시스>(2015)는 시간여행을 소재로 활용하는 평행우주의 세계관을 바탕으로 T-800을 비롯한 주요 캐릭터가 서로 다른 시간에 동시에 존재하는 이야기를 다룬다. 특히 이 영화는 각기 다른 시간대에 도착한 두대의 T-800이 도플갱어처럼 서로를 바라보는 장면을 통해 디지털 캐릭터의 주요 특징이 가변성, 유동성, 복제 가능성에 있음을 암시한다. 관련해서 다음 장면을 살펴보자. <터미네이터>(1984)에서 T-800이 시간여행을 통해 2029년 미래에서 1984년 현재에 도착하는 모습을 모방한 <터미네이터 제니시스>의 초반부는 전작에 대한 향수를 자극한다. 곧이어 1984년에 도착한 T-800과 1973년에 도착하여 이제 중년이 된 또 다른 T-800이 대결하는 장면은 원작의 시간의 선을 뒤트는 효과를 낳는다. 그 대결은 아널드 슈워제네거의 젊은 시절을 참조해서 만든 디지털 캐릭터로서의 T-800과 중년의 T-800을 연기한 슈워제네거 사이의 충돌이기도 하다. 편의상 전자를 젊은 T-800으로 그리고 후자를 중년의 T-800으로 구분해보자. 제작 과정에서 젊은 T-800은 저작권 문제로 인해 원작의 이미지와 데이터를 활용하지 못한 탓에 슈워제네거의 여러 과거 자료에서 수집한 데이터와 함께 브렛 아자르라는 보디빌더의 신체 움직임을 모션 캡처한 데이터를 조합해서 만든 것이다. 실제 촬영 과정에서 슈워제네거는 아자르와 액션의 합을 맞추었지만, 최종 결과물에서 그는 젊은 시절의 자기 자신과 싸우는 것으로 그려진다. 이 불가능한 상상을 포토리얼리스틱하게 완성한 장면 속에서 슈워제네거는 복수의 형태로 존재한다. 그는 자신을 카메라로 포착한 이미지 속에서, 자신을 참조한 데이터를 통해 만들어진 이미지 속에서, 그리고 자신과 관련된 여러 이미지의 합성물 속에서 동시에 존재한다. 실존하는 배우의 신체를 참조하지만 궁극적으로 그 신체의 흔적을 지우고 다른 형상을 만들어내기에 가능한 일이다. 이처럼 기술적으로 신체를 복제할 수 있는 시대에 인간의 신체의 진정성을 상실하는 것에 대한 불안은 인간의 신체를 기술적으로 재구성할 수 있다는 열광으로 전환되는 것처럼 보인다. 이런 상황 속에서 여전히 다음과 같은 단순한 질문은 유효하고 또 필요한 것일지도 모른다. 그 몸은 누구의 것입니까?