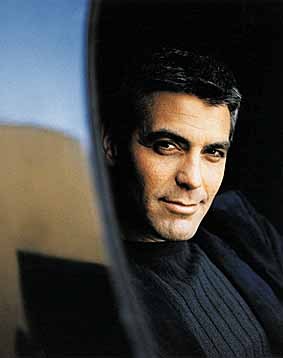

배우의 얼굴에서 그가 살아온 흔적을 발견하기는 쉽지 않다. 성폭행의 경험을 지워버린 마릴린 먼로는 순진무구한 백치미로 최고의 섹스심벌이 되었으며, 학교도 제대로 마치지 못한 톰 크루즈는 성공한 여피의 초상으로 미국 젊은이들에게 꿈의 대변자가 되었다. 현실보다는 환상에 가까워야 하는 직업. 그러므로 배우의 얼굴은 시간이나 기억에 침범당하지 않아야 한다. 그러나 조지 클루니(38)는 다르다. 나이보다 몇년을 앞서는 그의 얼굴에 팬 깊은 주름에는 삶의 고난이 묻어난다. 그 때문일까. TV시리즈 <ER>의 다정한 소아과 의사 로스 역으로 스타덤에 올랐고, <쓰리 킹즈>에 함께 출연한 배우 마크 월버그가 “내가 왜 그를 좋아하는지 알아요? 너무나 잘생겼기 때문이에요!”라고 말하며 졸졸 따라다니는 이 미남배우는 영화 속에서 항상 고달픈 삶의 자취를 품고 다닌다. 그는 인생의 밑바닥에 좀더 가까운 사람이다.

<ER>에 처음 등장했던 94년, 클루니는 벌써 10년째 별볼일 없는 TV 시트콤의 단역을 헤매고 있었다. 그는 가진 것이 별로 없는 배우였다. <델마와 루이스>에 출연할 뻔했다가 브래드 피트의 기가 막힌 엉덩이 때문에 밀려났다. “<나의 왼발>을 보았을 때, 나는 그런 연기는 결코 하지 못할 거라고 생각했다. 내가 본 최고의 연기였다. <심판>의 폴 뉴먼을 보았을 때도 같은 생각을 했다”고 클루니 자신이 인정하듯, 천재적인 재능을 지니지도 못했다. 재산이 있다면 오랜 무명 시절 동안 축적해 온 경험이었다. “훌륭한 배우라고 해서 배역을 따낼 수 있는 것은 아니다. 배역을 얻을 수 있을지는 오디션 장소에 들어서는 순간 이미 결정된다. 나는 연기가 아니라 자신감을 판다.”

그러나 10년의 세월이 클루니에게 남긴 것은 영악한 처세술만이 아니었다. 지친 듯한 말투와 시간의 무게에 짓눌린 것처럼 회색으로 바랜 머리칼. 채 40살이 되지 않은 그는 인생의 쓴 부분만을 골라 맛 본 듯한 표정을 간직하고 있다. <황혼에서 새벽까지>의 냉소적인 건달 세스와 상황을 통제하지 못한 채 거듭되는 난관에 봉착하는 <표적>의 은행강도 잭은 현실의 클루니와 어느 정도 겹치는 인물인 것이다. 최근작 <쓰리 킹즈>의 게이츠 소령 역시 비슷하다. 영화가 시작할 때, 어떤 상황에서도 대책이 서 있을 것처럼 믿음을 주던 게이츠는 2천만달러를 눈앞에 두고도 빌어먹을 동정심 때문에 모든 것을 망친다. 또, 여자는 건드리지 않는 세스와 총을 사용하지 않는 잭처럼 그에게도 스스로 인정 못하는 인간미가 있다. 그 인간미는 패배가 무엇인지 아는 클루니의 쓰린 그늘을 덮는다. 촬영장에서 스탭들과 격의없이 어울리고, 엑스트라를 함부로 다루던 <쓰리 킹즈>의 감독 데이비드 O. 러셀과 주먹다짐까지 벌였던 조지 클루니. 인정에 끌려다니는 그의 영화 속 캐릭터들은 어쩌면 현실의 클루니 자신인지도 모른다.

클루니는 제임스 스튜어트와 스펜서 트레이시 혹은 캐리 그란트와 같은 배우가 되고 싶어한다. 모두 극중의 인물보다는 자기 자신을 연기한다고 여겨졌던 배우들이다. 지겨워질지도 모르겠다고? 한순간에 소비하기에는 노회한 그의 연륜이 만만치 않을 것이다. 그는 “사람들이 당신에게 훌륭하다고 말할 때는 그 반대의 뜻으로 받아들여야 한다. 제대로 하고 있지 못하다고 말한다면, 당신은 잘하고 있는 것이다”라고 말하는, 세상이 겉으로 보이는 것과는 정반대로 돌아갈 수도 있다는 사실을 아는 사람이다.

올해 안으로 우리는 다른 성격의 영화 두편에서 그를 다시 만나게 된다. 하나는 볼프강 페터슨 감독의 여름 블록버스터 <퍼펙트 스톰>, 다른 하나는 코엔 형제의 <오 형제여, 너는 어디에 있느뇨>. 그는 여전히 능숙한 줄타기를 하고 있다.