박중훈은 우리 모두가 아는 사람이다. 본인의 입으로도 “내가 내 사진 보는 게 이제 지겨워”라고 말할 정도니, 우리는 얼마나 오랫동안 또 자주 그를 봐왔는가. 제3자의 논리와 명제와 수식어로 보고서를 만드는 일은 의미가 없다. 2005년 현재의 남한군과 북한군이 회오리돌풍에 휩쓸려 이순신이 생존하던 16세기 조선 땅에 뚝 떨어진다는 판타지사극 <천군>의 이순신 역으로 성큼성큼 돌아온 배우 박중훈. 신작 이야기를 새로이 듣고, 배우로서 또 개인으로서 그의 삶을 다시 듣는다. 여섯개의 키워드로 그의 육성을 나눠 담았다.

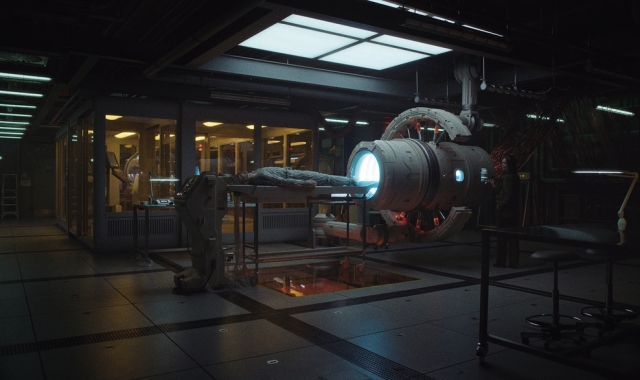

선배 여름에 경북 문경, 월악산, 순천, 낙양, 읍성에서 찍고나서 중국 베이징 근처의 하북성, 내몽골에서 석달 찍었고 돌아와서는 합천과 이제 겨울이 됐지, 부산의 해운대 기장이라는 데서 찍었다. 육체적으로 별로 힘들지는 않았다. 그런 촬영을 해본 경험도 많이 있고, 선배가 되니까 몸이 참 편해져. (웃음) 다 위해주잖아. 웃통 벗고 매달려 있는 장면이 있는데, 3일밤 해야 되는 거라 각오 대단히 하고 나갔다. 86년에 <됴화>라는 영화에서도 매달린 적이 있다. 강수연, 이대근, 남성민, 방희 같은 선배들하고 할 때라서 내가 제일 막내였다. 2월에 외설악에서 밤새 매달리는 걸 찍는데 정말 너무 힘들었거든. 모닥불가도 잘 못 갔고 시설이 낙후돼 있어서 어디 나가면 따뜻한 온기 하나 없이 생으로 추위를 견뎌야 했다. 똑같은 걸 했는데 이번엔 편하더라고. 전기선을 몇 십미터 연결해갖고 열풍기를 두명이 내 앞뒤로 놔둬. 또 한명은 (담요 따위를) 덮어주고. 감독이 액션, 하면 (손동작을 하며) 사악 나가고 컷 하면 다시 솨악 달려나와. 그러니까 별로 안 힘들었어. (웃음) 옛날에 비하면 호강스러워진 거지. 이런 건 있었다. 선배가 돼서 말을 많이 하면 너무 설친다, 자기 혼자 얘기 다 한다, 그러고 말을 안 하고 있으면 너무 부담스럽다 그래. 근데 후배는 말을 많이 하면 쟤 참 재밌네, 그런다. 후배가 말을 안 하고 있잖아? 그럼, 어, 쟤 참 과묵해. (웃음) 그동안 살살 느꼈지만 이번에 제대로 느꼈다. 감독부터 나보고 형이라 그러니까.

카메라 당연히 초월은 아니다. 카메라가 있을 때하고 없을 때 당연히 다르지. 어떻게 똑같을 수가 있나. 찍으려면 찍고 말려면 말아라, 그게 아니라 있어도 없는 듯한 자연스러움을 터득했다고 봐야지. 카메라가 있으면 없을 때보다 훨씬 더 긴장하지. 그걸 통해서 돈도 벌어야 되고(웃음) 관객하고 만나는 건데. 더 집중하고 조심하게 되는 거지. 여자로 비유하면 카메라 앞에 서는 건 화장하는 거 하고 똑같다. 우리가 화장한 여자를 가식이라고 하지 않잖아. 잘 보이고 싶고 예쁘게 보이고 싶은 거잖아. 어떤 남자가 쳐다본다고 여우처럼 금세 화장하고 와. 그게 잘못된 거야? 예쁘게 보이고 싶은 마음도 있고, 그게 매너일 수도 있다. 대신에 맨 얼굴로 있을 때나 화장한 얼굴로 있을 때나 똑같이 자연스러워야 하는 거지.

아빠 열살짜리 아들, 여덟살짜리 딸, 네살짜리 딸이 있다. 지금 모두 서머스쿨하러 하와이 가 있는데, 막내가 제일 눈에 밟힌다. 제일 조그맣잖아. 우리집이 사실은 4남매거든. 열살 아들, 여덟살 딸, 네살 딸, 사십살 된 아들. 애가 넷 아니야. (웃음) 집 얘기는 잘 안 한다. 쑥스러워서 그런다. 다 똑같지 뭐. 자기 애가 제일 예쁘고. 육아 얘기를 뭐하러 해. 똑같아. 다른 아빠들하고. 애들이 날 얼마나 좋아하는데. 큰애가 제일 걱정한다. 요즘에도 전화 걸어. ‘아빠, 영화 언제 개봉해? 완성됐어? 오늘 홈페이지 들어가봤어.’ 세명 중 한명은 배우가 나오겠지. 그렇지 않겠어? 확률상. 소질이 있으면 당연히 지지하지. 소질이 없으면 말릴 거다. 소질없이 하면 본인이 괴롭다. 만약 소질이 있다, 그런데 본인이 하고 싶어하지 않는다, 그러면 살살 유도해서라도 시킬 생각이다.

과거 사진이 없어서 내가 너무 허무해. 포스터나 스틸은 남아 있지만 그건 DVD 하나 있으면 되는 거고, 개인 사진이 필요하다. 홈페이지에 실어야지. 잠정 폐쇄시켰는데 한달 전까지 있었다. 박중훈쩜넷. 매니저가 운영해줬다. 재오픈할 때 사진 좀 넣으려고. 기사 같은 건 다 보관하고 있다. 서재는 아니고, 창고에. (웃음) 80년대 중고등학생들에게 인기 많을 때, 우리는 종이학을 받았다고. 노래도 있었잖아. (노래 시작) 천번을 접어야만 학이 되는 사연은∼. 그리고 팬레터가 왔다. (낭만적인 목소리로) 오빠 드리려고 3월부터 접었어요. 다 접는 데 6개월 걸렸어요. 옛날얘기 자꾸 하게 되는 거 지겹지 않냐고? 아니, 좋다. (웃음)

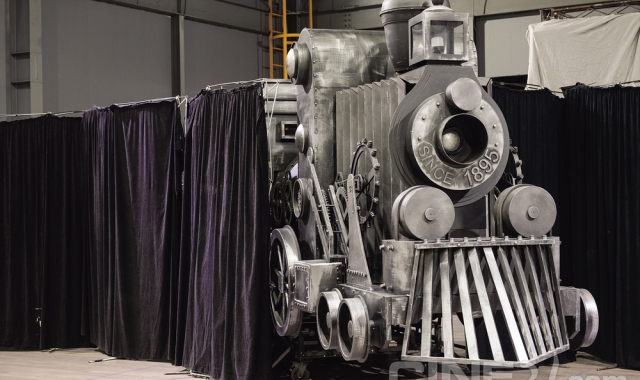

현재 만약 <천군>이 역사적 인물에다 상상을 가미한 픽션이 아니라 스트레이트한 사극이라면, 감독이 나 말고 다른 배우를 쓰지 않았을까? 나는 정극의 이미지를 가진 배우는 아니잖나. 정극의 의미란 건, 이야기를 전개해가는 방식이, 우리가 그럴 것이다라고 예상하는 것을 정통적인 방식에 따라 풀어가는 거지. 미술로 말하면 회화가 정극이 될 거 같고, 응용미술이나 인테리어디자인이 정극에 속하지 않는 거 같다. 미술로 쳤을 때 내가 회화쪽에 가깝다고 생각하지는 않는다. 배우가 할 수 있는 연기와 하고 싶은 연기가 있지만 그것들과 관계없이 관객이 받아들일 수 있는 폭도 있는 거 같다. 농구선수가 단련하면 축구 못하겠나. 축구선수도 단련하면 육상한다. 운동선수들은 기본적으로 모든 운동을 웬만큼 한다. 배우도 그렇다. 근데 주종목이 정해지는 거다. 기성 배우는 특히. 내가 잘할 수는 있지만 관객이 바라는 모습은 아닐 수도 있는 경우가 있다. 내가 연기력을 뽐내려고 연기하는 건 아니니까.

미래 이를테면 이런 것일 수 있잖아. 최근에 좀 이렇다 할 작품이 안 나오고 있다. 근데 배우도 그렇고 인생도 그렇고 끝없이 업 앤 다운을 거듭하는 거다. 그러는 가운데 앞으로 나아가는가가 중요한 거다. 일단 물리적으로 나이도 좀 들고, 젊은 관객이 환호하기에는 경력도 많이 됐고, 그렇다고 연기자로서 더 성숙해가는 작품을 해가는 거 같진 않고, 그러니까 좀 주춤하다, 신선하지 않다, 그런 생각을 갖는 건 당연하다. 그런 생각은 내가 일반인이라도 들겠어. (웃음) 난들 모르겠냐고. 그러다 또 좋은 작품 만나면 ‘박중훈이 대단해, 저렇게 다시 또 하나 뽑아내고’ 그러면서 또 업이다. 그러다 어느새 25년, 30년 되고, 그러다 40년 되면 어떻게 그 우여곡절 겪으면서 계셨어요, 그러면 승자가 되는 거지. 일희일비할 처지가 아니다. 대신 긴장감을 잃고 내가 내 관리를 안 하고, 내 매력을 가꾸지도 않고, 그런 거 하곤 다르다. 그건 나태한 거고 관객에 대한 예의가 아니다. 주어진 상황에서 최선을 다하는 거다. 그리고 좋은 작품과 좋은 상황을 기다리는 거다. 전적이 오래돼서 패(敗)가 많은 복서는 한번 패 당해도 크게 지장이 없다. (웃음) 전승한 복서들이 한번 패하면 슬럼프에 빠지는 거지. 제일 중요한 거는, 남들이 나를 흔들 때가 아니고 내가 내 자신을 못 믿을 때다. 그때가 내려와야 할 때다.

박중훈은 한결같아 보이는 바위다. 잔주름이 많지 않은 얼굴과 날렵한 몸은 10년 전이나 20년 전이나 지금이나 크게 다를 게 없다. 그리고 그는 흐르는 물처럼, 영화 안에서 언제나 역동적으로 움직인다. 큰 눈을 내리깔 생각도, 큰 목소리를 죽일 생각도 없다. 전장에 나가 몸을 던지고(<황산벌>), 도로 한복판을 내리 질주한다(<투 가이즈>). 박중훈은 세월의 방해 속에서 육체를 가다듬고 관객이 원하는 것을 찾아 젊게 움직이려는 대중 스타다. 영화 <천군>의 이순신은 무과에 낙방하고 방황과 신세 한탄으로 4년을 보냈지만, 박중훈에게는 그런 게으름이 용납될 수 없다. 배우로서 살아온 20년의 시간을 회고할 때조차 지금 가진 에너지로 더 뜨거운 불을 지피는 사람. 그의 현재는 언제나, 과거와 미래가 황금비율로 나뉘는 지점 위에 있다.