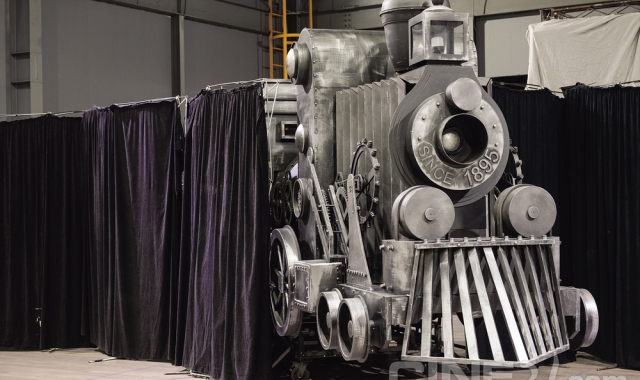

검은, 그러나 속은 시뻘건 무거운 휘장, 퀴퀴한 냄새, 먹먹한 어둠, 뛰는 심장, 회오리치듯 어둠 저편을 향해 맹렬히 치닫는 한줄기 빛…. 영화는 시작되고, 나는 엄마의 치맛자락을 힘주어 꼬옥 잡는다. 엄마가 영화구경 가는 날, 아주 어린 나이임에도 나는, 그 정보를 입수하는 순간부터 모든 소꿉놀이를 중단하고 한 가지 생각에만 골몰한다. 어떻게 하면 엄마를 따라갈 것인가. 그 사안에 너무 몰두한 나머지 작은 머리가 터질 지경이다. 엄마는 어떻게 하면 나를 떼어놓고 ‘우아하게’ 또 미성년자 관람불가 영화를 구경 갈 것인가 궁구하셨으리라.

그러나 엄마 따라붙기에는 형제들이 두 손발 들 정도로 영악한 나는 번번이 엄마의 꼬임을 통쾌하게 물리치고 영화 상영 직전에 엄마와 함께 영화관으로 뛰어들어간다. 내 손을 붙잡은 엄마손은 그 어느 때보다 느슨하고, 나는 엄마손을 부여잡다 못해 치맛자락까지 끌어다 손아귀에 움켜쥔다. 절대로 치맛자락을 놓치면 안 된다는 본능적인 집착과 불안증은 영화가 끝날 때까지 계속된다…. 이것은 내가 일곱살무렵 벌어지던 어느 밤 풍경이다.

생래적으로 낭만과 허영을 멋처럼 거느렸던 엄마의 딸이었던 탓에 비교적 일찍부터 영화관을 드나들었지만, 정작 그때 나는 무엇을 보았던가? 지금 돌이켜 기억할 수 있는 것들이란, 퀴퀴한 냄새와 어둠 속에서 영화 속 주인공처럼 흘리던 엄마 눈물의 따스한 감촉, 귓전을 울리던 한결같이 곱고 똑같던 여배우들의 신파조 음성…. 그런 조각들 뿐이다. 그 기억 조각들이 자기들끼리 퍼즐처럼 엮여서 ‘영화’라는 영화를 내게 만들어줄 뿐이다. 그때 내가 본 것은 그러니까 영화가 가르쳐준 인생, 영화라는 ‘다른 세상’이었다.

그렇게 시작된 세상구경은 엄마 치맛자락을 더이상 붙잡지 않게 되어서도 영화관에서 보아야 하는 것이 되었다. 대학에서 프랑스문학을 전공한 관계로 일찍부터 프랑스문화원의 시네클럽을 전전하며 시대적으로 관람 불가된 ‘다른 세상’에 대한 편력은 계속되었다. 졸업 뒤 광화문에 있는 문예지의 기자가 되면서 퇴근과 동시에 근처 프랑스문화원 영상실로 직행하거나 영화제 기간엔 아예 그곳 어둠 속에 틀어박혔다. 안드레이 타르코프스키, 구로사와 아키라, 오시마 나기사라는 이름들이 장 뤽 고다르나 프랑수와 트뤼포, 에릭 로메르들의 그것들에 희귀하게 끼어들었다. 청춘의 황금기를 나 역시 여느 젊음들과 마찬가지로 어두컴컴한 영화관에서 보냈고, 신춘문예에 소설이 당선되는 순간까지도 영화제에서 영화를 무제한으로 보던 중에 결정되었다.

그런 나의 영화구경에 뜻하지 않은 단절기가 생겼다. 2년 동안 단 한편의 영화도 보지 않았던 것이다. 영화와 버금갈 정도로 귀에 끼고 살던 음악도 듣지 않았다. 아니, 보이지 않았고, 들리지 않았다고 해야 맞았다. 창졸지간에 사랑하는 사람을 손끝에서 죽음으로 떠나보내면서 그때까지 내 인생을 풍요롭게 해주었던 것들까지 송두리째 잃어버렸다. 보되 눈에 (象이) 맺히지 않고, 듣되 귀에 (音이) 걸리지 않고, 먹되 혀에 (맛이) 감지되지 않는 생활이 이년 삼년 계속되었다. 그때부터 일정 기간이 지나면 철새처럼 어딘가로 떠나고, 떠났다가 다시 돌아오는 생활이 되풀이되었고, 이젠 그것이 생활이 되었다. 그러면서 나는 어쩌면, 천국의 한 조각, 그러니까, 내 감각을 자극해서 이전의 나로, 영화를 볼 수 있던, 음악을 들을 수 있던, 무엇보다 맛을 느낄 수 있던 본래의 ‘사람’으로 돌이켜줄 무엇을 찾아 끊임없이 떠돌았는지도 모른다.

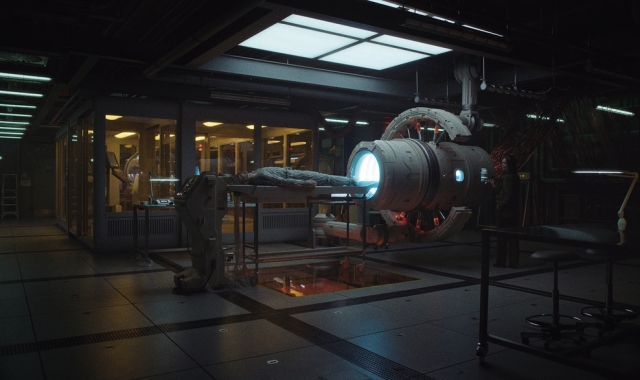

파스빈더 감독의 영화 <불안은 영혼을 잠식한다>는 그러한 나의 욕망의 단절기에 처음으로 눈에 들어온 영화다. 영화를 제대로 볼 수는 없었지만, 그동안 흘려보낸 비디오들을 하나둘 집어든 것 중에 이 영화가 있었다. 그러나 엄마의 치맛자락을 부여잡고 무작정 떼를 써서 따라갔던 내 유년의 영화구경은, 그때의 흥분과 희열은 이제는 더이상 없었다. 영화관이 아닌 비디오로 만났기 때문이었을까. 예전 같으면 흥미로웠을 뉴 저먼 시네마의 기수 파스빈더의 이력도, 그의 침묵에 가까운, 그래서 고문을 가하는 듯한 표현주의적인 무뚝뚝한 화면들도 신경에 거슬릴 뿐 온전히 집중할 수가 없었다.

그래도 아직 영화를 볼 때가 아닌 것이라고 스스로를 타이르며 꾸역꾸역 영화를 보아나갔다. 그런데, 독일에서 개만도 못한 대접을 받는 아랍인 알리가 외로움에 찌든 20살 연상의 독일 노파 에이미와 결합해 살다가 결국 아랍인으로 길들여진 입맛을 버리지 못해 원점으로 돌아가는 장면에 이르서는 나도 모르게 영화 속으로 빠져들고 말았다. 이방의 하늘 아래서 나 역시 얼마나 자주 나의 입맛을 시험했던가. 이 지점에 이르자 이 영화에 붙일 법한 자본주의의 허위의식이니 인종적 파시즘 비판이니 따위의 수사들은 나에겐 한갓 공허한 메아리로 맴돌 뿐이었다.

그 어떤 것으로도 태생을 대체할 수는 없다. 사랑조차도. 하물며 그 사랑이란 것이 서로의 실리를 위한, 자신들조차 외면하고 싶은, 위선적인 타협이었음에랴. 거기에 민족주의란 용어를 굳이 외투처럼 무겁게 떠안길 필요는 없다. 알리가 먹고 싶어했던 그들의 음식 쿠스쿠스면 되는 것이다. 우리에게 김치나 라면이 그러하듯이.