“빅토르 에리세도 3편밖에 없어요, 나보다 나이는 많지만.” 칸영화제에서 상영돼 주목받은 작품 <불꽃축제> 이후 20년, 대만을 배경으로 촬영한 다큐멘터리 <여행하는 파오차프> 이후 10년. 야나기마치 미쓰오 감독은 기나긴 세월을 큰 폭으로 잘라내듯 영화를 만들어왔다. 2006년 전주국제영화제에서 상영된 뒤, 이번에 정식으로 국내 개봉하는 영화 <카뮈 따윈 몰라>도 이미 2년 전의 작품이다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 1976년 폭주족에 대한 다큐멘터리 <굿, 스피드 유! 블랙 엠퍼러>를 발표한 그가, 지난 34년간 완성한 작품은 겨우 8편이다. 영화 작업이 비교적 순조롭게 진행됐던 80년대를 지나, 이제 “기운빠진 50대가 됐다”고 고백하는 야나기마치 감독. 그에게 작품 사이 길게 비어진 시간들을 묻는 건, 늦지만 너무도 당연한 인사였다.

법학도의 꿈을 꾸고 고향인 이바라기현을 떠난 그는 도쿄 와세다대학에 입학했다. 전공은 물론 법학부. 1학년 때까지만 해도 영화와 무관했던 그가 영화에 마음을 둘 수 있었던 건 “신주쿠 거리의 음악과 영화” 덕이다. 정치적으로 시끄럽고 혼잡했던 1960년대를 대학생으로 지내며 “박철수, 이장호 감독과는 정반대의 이유로 (웃음) 일-한조약반대운동”도 했지만, 그의 감성은 “고향에선 접할 수 없었던 문화와 영화의 세계”에 기울었다. “법학부에 들어오다니 실패했구나. (웃음) 그래도 어떻게든 빨리 졸업하면 된다고 생각했다. 혼자 영화 보고, 책 보면 되니까.” 시나리오 연구소를 시작으로 도에이영화사에서 영화 현장을 경험한 그는 1974년 “오시마 프로덕션, 이마무라 프로덕션과 같은” 개념의 감독 프로덕션, ‘군로프로덕션’을 차렸다. 2년의 준비기간을 거쳐 <굿, 스피드 유! 블랙 엠퍼러>를 발표했고, 1979년에는 <17세의 지도>로 극영화 신고식을 치렀다. 이후 <안녕히 사랑하는 대지> <불꽃축제> <사랑에 대해서, 도쿄> 등으로 해외 영화제의 초청을 받으며 감독으로서 자신의 위치를 다져나갔다. 그리고 <카뮈 따윈 몰라>. 저예산에, 25일이란 짧은 촬영기간은 그의 전작이 그랬던 것처럼 그에겐 헤쳐나가야 할 과제였다.

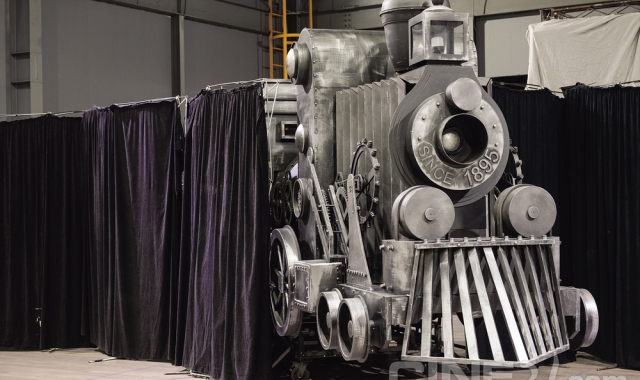

고다르, 트뤼포, 베르톨루치 등 다양한 영화사적 인물들을 인용하는 영화 <카뮈 따윈 몰라>의 제목은 베르트랑 블리에의 1963년작 <히틀러 따윈 몰라>에서 따온 것이다. “매우 중요한 정치적 인물이지만 프랑스 젊은이들이 히틀러를 잊어가는 것처럼, 일본의 젊은 세대는 카뮈의 <이방인>을 모른다. 물론 히틀러와 카뮈의 임팩트가 다르겠지만, 역사의 기억이 잊혀진다는 게 참 아이러니하다고 생각했다.” 와세다대학에서 3년간 학생들을 가르쳤던 경험을 토대로 현재 일본사회의 혼란을 그리려 했던 야마기나치 감독은 영화의 시작과 함께 어려움에 부딪혔다. 와세다대학의 협력을 얻지 못해 영화의 배경이 릿쿄대학으로 바뀌었고, “굴다리와 겹쳐진 건물과 콘크리트로 포장된 도로”가 “비교적 좁고 울퉁불퉁한” 캠퍼스로 대체됐다. 애초 계획했던 7분의 롱테이크 장면도 바뀐 상황 때문에 포기하려고 했다. “타이어가 달린 이동차를 쓸 수 없으니까 롱테이크로 찍어도 느낌이 많이 다르더라. 하지만 처음부터 로버트 알트먼의 <플레이어>의 느낌으로 하자는 마음이 있어서 그냥 감수했다.” 캐스팅도 문제였다. 촬영 1년 전 투자를 하기로 한 TBS쪽은 “시바사키 고우, 쓰마부키 사토시 등 일본의 넘버원 아이돌을 쓰자고 했고, 요시카와 히나노는 안 된다”며 시간만 끌었다. 결국 야나기마치 감독은 “시나리오를 읽지 않고 메니저가 대신 작품을 고르는” 일본의 아이돌 배우를 버리고 작품에 적합한 자신만의 배우를 선택했다. 제작비는 자신의 제작사, 중소 비디오 회사, 친구들의 호주머니에서 충당했다.

1995년 야나기마치 감독은 미국의 배우 존 로와 함께 <차이나 섀도>를 찍었다. 이 영화는 그가 경험한 첫 번째 해외 합작영화다. 10억엔의 제작비와 “영국, 미국, 호주, 일본, 중국의 스탭이 모여” 만든 대작. 그는 이 영화를 하면서 “큰 배의 선장이 된 것 같았다”고 말한다. “항해를 하다가 마음에 드는 곳이 있으면 멈추고 찍어야 하는데, 너무 배가 크니까 그게 안 되더라.” 그는 욕심이 없다. “일본 이야기는 일본인이 일본에서 찍어야 가장 좋다”고 생각하고, “손금을 봤는데, 평생 부자는 될 수 없다고 하더라”며 마음을 비운다. 실례를 무릅쓰고 생활은 어떻게 하느냐고 묻자, “어떻게든 돼요. DVD 인세도 들어오고, 아르바이트로 강의도 하면서, 도쿄에서 먹고사는 게 어떻게는 되겠죠”라고 답한다. 단, 그에게 한 가지 바람이 있다면 좀더 많은 관객과 만나는 것. “손금을 봐준 사람이 그러더라고요. 이해를 못 받고 사는 운명이라고.” 8편의 영화를 만들었지만 이렇게 해외에서 정식 개봉을 하는 것도 처음이라고 한다. 인터뷰 마지막에 그가 남긴 한마디. “이해해주세요.”