2001년, 영화가 없었다면 이 팍팍한 시간들을 어떻게 참을 수 있었을까? 올해 나는 입버릇처럼, 내가 걸어온 인생길 속에서 내 자신이 실제로 <친구>의 ‘상택’이 같은 고교 시절을 거쳐, 서울로 유학와 <엽기적인 그녀>의 ‘견우’ 같은 학창 시절을 보냈으며, <봄날은 간다>의 ‘상우’ 같은 사랑의 열병을 앓았었다고 말하곤 했다. 그렇게 말하고 나면 나를 아는 사람들은 조소를 보내곤 했다. 하지만 그건 100퍼센트 진실이다. 극장의 어둠 속으로 들어가 스크린 속 영상과 내가 하나되는 즐거움, 그 안에서 나를 발견하는 즐거움을 어떻게 말로 설명할 수 있을까?

나를 이렇게 영화의 바다로 뛰어들게 만든, 이렇게 지칠 줄 모르게 영화를 보게 한 그 마력의 정체는 무엇일까? 나는 마치 <원더풀 라이프>의 행복했던 순간을 찾기 위해 고민하는 사람들처럼 내 감성을 자극한 최초의 영화를 찾기 위해 고민하기 시작했다. 녹화를 하루 앞두고 밤새 미싱 돌리듯 방송분량의 영화를 편집하다 섬광처럼 스치는 한 장면을 잡아낼 수 있었다.

앗! 그건 바로 내가 처음 본 미성년자 관람불가 영화였다.

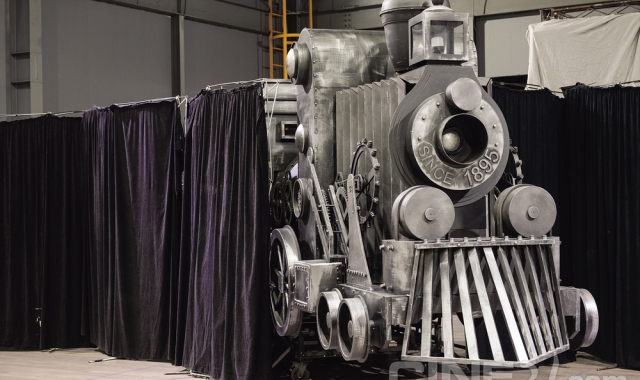

그랬다. 나는 자타가 공인하는 할리우드 키드요, 나 스스로를 가리켜 시네마 천국의 토토라고 말하곤 했다. 그도 그럴 것이 내 고향은 이제 가히 영도(映都)라고 할 만한 부산인데다 우리 아버지는 영사기사이셨던 것이다. 당시 친구들은 아버지가 극장에 있다고 하면 공짜로 영화 볼 수 있어 좋겠다고 부러워했다. 시사회가 없던 그 시절 공짜영화를 보겠다는 일념으로 나의 환심을 사려고 애쓰는 아이들도 많았다. 실제로 나는 고교 시절까지 거의 안 본 영화가 없었다. 하지만 나에게도 금기가 있었으니 모든 미성년자 관람불가 영화들은 접근금지였다. 오히려 몰래 보는 아이들보다도 사정이 더 안 좋았다. 아버지의 친구분들이 극장가에 좌악 깔려 있는 상태에서 미성년자 관람불가 영화들은 내겐 그저 그림의 떡(?)에 불과한 것이다.

하지만 아무리 엄격한 단속에도 허점은 있는 법. 내가 혈기 왕성한 중3이었던 시절, 부산에 나름대로 깔끔한 동시상영관이 생겼고 드디어 소심한 나에게도 미성년자 관람불가 영화를 보러 갈 용기가 생겼다. 미성년자 관람불가 영화 중 내 황홀한 첫 경험의 상대로 나는 브룩 실즈를 선택했다. 그 영화가 바로 <끝없는 사랑>이며 그뒤로 지금까지 영화 제목처럼 나에게 ‘엔드리스 러브’가 된 것은 물론이다.

영화를 보고 나서 나는 감당하기 어려운 열병에 휩싸였다. 하지만 그 열병의 근원은 까까머리 중학생에겐 너무 부담스러운 브룩 실즈의 육감적인 미모도, 라이오넬 리치와 다이아나 로스가 부르던 감미로운 주제곡도 아니었다. 까까머리 소년의 마음을 온통 사로잡았던 것은, 자신이 사랑하는 여자 앞에서 영웅이 되기 위해 여자의 집에 불을 지르던 남자 주인공의 심정이었다. 사랑에 대한 깨달음…. 그토록 TV 연속극을 열심히 봐도 다른 세상 얘기만 같던 남녀간의 사랑의 실체가 이런 것이구나, 또한 그것은 사람을 무모하게 만들기도 또 그 무모함으로 인해 완전히 인생을 망칠 수도 있을 만큼 강렬한 것이구나 하는 사실…. 그렇다. 영화 한편으로 나는 너무나 많은 사랑의 비밀을 알아버린 것이다. 나도 제대로 한번 사랑에 빠지면 저런 용기를 낼 수 있을까.

하지만 봄날은 그렇게 갔다. 이미 두 딸의 아빠가 된 나에게 <끝없는 사랑> 같은 사랑은 영화 속에만 있을 뿐이었다. 돌이켜보면 <끝없는 사랑>의 경험은 사랑에 대한 깨달음을 얻는 순간이 아니라 사랑으로 기억되는 (중3 때까지의 내가 습득해왔던 인생에 대한 그리고 영화에 대한) 가치들이 전복되는 순간이었던 것 같다. 당시 동기놈들 중 누군들 내 앞에서 영화에 대해 말할 수 있었을까? 스스로 많은 영화들을 보았다고 자부했지만 그때까지 내가 볼 수 있었던 영화들은 아버지의 보호 아래 <취권> <소림사> 등 이연걸과 성룡의 쿵후영화들, 혹은 <죠스> <레이더스> 같은 초기 블록버스터들, <벤허> <바람과 함께 사라지다> 등의 단체 관람용 영화가 대부분이었다. 그러니까 나의 영화역사는 <끝없는 사랑 이전과 이후로 나뉘어지는 것이다. <끝없는 사랑>이라는 영화를 만나기 전에는 영화를 본 뒤 내가 본 것들을 흉내내려 든 적은 있어도 내가 주인공의 입장이 되어 주인공의 갈등에 대해 고민해본 일이 없었다. 그러니까 <끝없는 사랑>은 나에겐 알을 깨고 세상에 나온 데미안의 고통을 맛보게 한 셈이다. 지극히 개인적인 사건을 이야기하는 듯하지만 영화 <끝없는 사랑>은 나에게 분명 영화에서 일상을 발견케 해준 고마운 영화다.

나는 영화 속의 판타지와 일상을 모두 사랑한다. 언젠가는 ‘트레저 헌터’가 되어 아프리카를 떠돌 꿈을 꾸고 있지만 지금 당장은 2002년엔 내가 또 어떤 영화, 어떤 인물 속으로 빠져들게 될지가 궁금하다.