영화적 재미는 스토리의 기승전결과 화려한 출연진만으로 결정되는 게 아니다. 역사의 흔적을 전혀 다른 관점에서 바라보는 추상적 에세이와 극사실주의적인 공포영화는 관습적 영화보기에 도전장을 던진다.

<나인 뮤즈> The Nine Muses

영화보다 낯선 / 2010년 / 92분 / 영국 / 존 아캄프라

“백색 영국을 지키자.” 스프레이로 휘갈긴 잔혹한 문구를 바라보는 흑인 사내의 얼굴은 불안에 차 있다. 2차 세계대전 이후 아프리카, 아시아, 캐리비안 제도에서 밀려들어온 이민자들은 자신들 본래의 역사를 버린 채 익숙하지 않은 영국식 삶의 방식을 체현하도록 강요받았다. 존 아캄프라는 1952년부터 1981년까지 이르는 이주민들의 역사에 관해 영국의 각종 영상물 아카이브에서 발견한 푸티지들을 재구성하며 또 다른 역사 쓰기에 도전한다. 존 아캄프라가 지난 20여년 동안 염원했던 이 ‘다른 역사 이야기’는, 우리가 ‘정설’로 배우거나 기억하는 추상적인 역사가 얼마나 편협한가를 새삼스럽게 깨닫게 하는 강렬한 다큐멘터리-에세이다. 동시에 푸티지들 사이사이로 끼어드는 알래스카의 차갑도록 아름다운 풍경은, 60년대 가나에서 영국으로 이민왔던 아캄프라 자신이 “영국에 처음 발을 내디뎠을 때의 그 숨막히는 추위에 관한 감각적인 기억”을 형상화한 것이라고 한다. 이미지 위에 쉴새없이 쏟아지는 텍스트들, <실낙원> <햄릿> <자라투스투라는 이렇게 말했다> <신곡> 등의 유명한 구절이 이미지와 어떤 식으로 긴장 관계를 형성하는지도 눈여겨볼 만하다. <폭동>으로 제1회 전주국제영화제를 찾았던 존 아캄프라는 이번에 ‘국제경쟁’ 부문 심사위원 자격으로 다시 한번 전주를 방문한다.

<우린 우리다> We Are What We Are

불면의 밤 / 2010년 / 90분 / 멕시코 / 호르헤 미셸 그라우

중년 남자가 쇼핑몰을 휘청거리며 걷는다. 그는 유리창 속 마네킹을 갈망하듯 바라보다 검은 피를 토하고 죽는다. 남자가 돌아오기만 기다리던 빈궁한 가족들은 이 뜻밖의 사망 소식에 망연자실해진다. 사실 이들은 인육을 먹어야 살 수 있는 저주받은 인종들이다. “우린 괴물이다, 훌리안.” 이제 아버지 없이 먹잇감을 사냥해야 하는 가족들은 처음엔 가장 사냥하기 쉬운 창녀를, 그 다음엔 섹스와 사랑을 미끼로 하여 유혹한 나약한 인간들을 노린다. 우연한 조우를 통해 등장인물들이 어떤 계시처럼 받아들이게 되는 문구 “너는 살아 있다”가 의미하는 바는 무엇인가? 단지 생존본능에 의해서만 이끌려 움직이는 이 지난한 인육 사냥을 지켜보며 관객은 거꾸로 자신들이 처연하게 발버둥치는 현재의 삶을 돌이켜보게 될 것이다. 극저예산으로 촬영한 가난한 화면, 때로는 조명도 제대로 쓰지 못한 채 어둠 속에서 흐릿하게 찍힌 화면으로 섣불리 판단하지 말자. <우린 우리다>는 악당들이 살아남아 피의 축제를 벌이는 B급영화의 통쾌한 전통과는 거리가 멀다. 지극히 황량하고 비극적인 비전으로, 때로는 섬뜩하고 무정한 악의 본질을 응시하며 기존 뱀파이어물의 통념을 공격한다. 2010년 칸국제영화제 감독주간과 뉴욕영화제를 휩쓴 화제의 데뷔작.

<서구의 몰락에 대한 연구> Studies for the Decay of the West

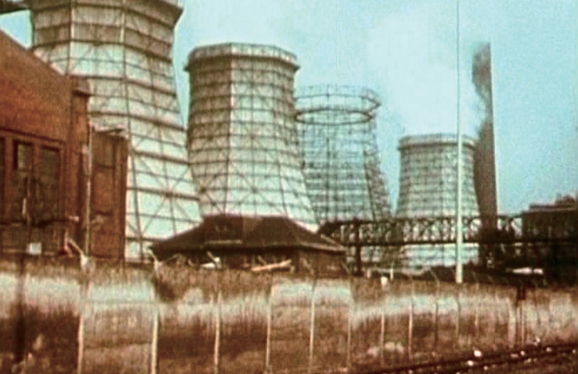

영화보다 낯선 / 2010년 / 80분 / 독일 / 클라우스 비보르니

그 옛날 무성영화에서 인물들의 대화를 대신하여 드라마의 긴장과 감정의 강도를 표현했던 음악과는 또 다른 차원이다. 비주얼과 사운드의 조응에 관한, 말 그대로 ‘음악적’ 영화의 극단을 경험할 수 있다. 감독 클라우스 비보르니는 1979년부터 2010년에 이르기까지 뉴욕, 루르, 함부르크, 동아프리카 등지에서 슈퍼8mm 카메라로 찍은 6299개의 숏을 80분 동안 정교하게 배치했다. 여기서 숏들은 피아노와 바이올린으로 연주되는 음악의 음표처럼 사용된다. 순간적인 암전 이후 건반 터치가 마치 이미지를 불러오듯 다음 장면이 떠오르고, 바이올린의 줄이 떨리면 화면도 미세하게 흔들리고 피아노와 바이올린의 선율이 겹치면 화면도 겹친다. 이 풍경들 속에 인간은 거의 등장하지 않는다. 공장, 주택의 구조와 형태와 질감, 강물의 리듬에 맞춰 생겨난 땅의 결들, 계단, 벽, 댐, 항구, 수풀이 연속적으로 배치되며, 문명 자체가 자연을 흉내내고 닮아가고 대체해왔던 인류 역사의 단면을 리드미컬하게 입증한다. 일견 비슷비슷해보이는 숏이지만 각각의 정지화면 속에서 미세하게 발견되는 차이와 변주의 배치가 경이롭다. 오스발트 슈펭글러의 저서 <서구의 몰락>(1922)과 비교하며 관람할 수도 있겠다.