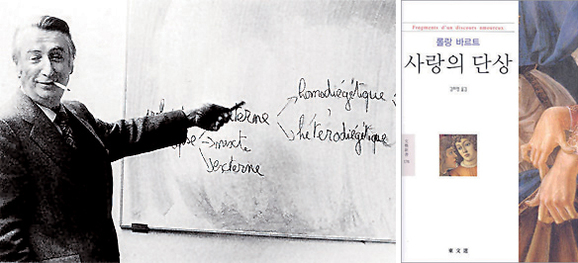

지난 807호에는 비디오 다이어리 혹은 자전적 다큐멘터리란 무엇인가에 대해 소개하는 시간을 가졌었는데요. 이번주는 몇몇 작품을 통해서 작품 구상을 어떻게 하는지를 추적해보려고 합니다. 롤랑 바르트의 자전적 텍스트인 <사랑의 단상>의 ‘검은 안경’이라는 장은 이렇게 시작합니다.

감추기 CACHER.

심의적 문형. 사랑하는 사람은 사랑의 대상에게 그의 사랑을 고백해야 할지 어떨지를 자문하는 게 아니라(이것은 고백의 문형이 아니다), 정념의 혼란을(그 소용돌이를) 어느 정도로 감추어야 할지를 자문한다. 그의 욕망, 절망, 간단히 말해 그의 지나침(라신의 용어로 광란(fureur)이라는 것)을.

롤랑 바르트는 사랑의 대상에게 사랑을 표현하는 방식으로 역설적인 방식을 취하는데요. 자신의 사랑을 직설적으로 솔직하게 표현하는 것이 아니라, 오히려 사랑의 ‘혼란을 어느 정도로 감추어야 할지’에 대해서 질문합니다. 그러면서 발자크의 소설 <가짜 정부>를 인용하는데요. 여기서 주인공인 파즈 대위는 친한 친구의 부인을 사랑하지만 그 사실을 감추기 위해 자신에게 다른 정부가 있는 것처럼 꾸며댑니다. 그렇지만 바르트의 사랑의 담론은 ‘감추기’ 단계에서 머무르지 않습니다. 이어서 바르트는 “(사랑의) 정념을 완전히 감춘다는 것은 있을 수 없는 일이다.… 정념은 본질적으로 보여지기 위해 만들어졌기 때문이다. 감추는 것이 보여져야만 한다. 내가 당신에게 뭔가 감추는 중이라는 걸 좀 아세요”라고 말합니다. 그러니까 감추는 진정한 이유는 ‘감추는 것을 통해 오히려 내 사랑을 더 알아달라’는 것이지요. 초등학생 시절 남자애들이 좋아하는 여자애에게 오히려 짓궂게 장난을 치며 자신의 마음을 ‘감추는’ 것 역시나 이와 비슷한 것 같습니다. 이 소년의 진짜 마음은 날 알아봐달라는 것이지요.

<마이 스윗 레코드> <블루>의 예

이것은 자전적 다큐멘터리에서 구상하는 이야기와 스타일과도 이어집니다. 자신의 다큐멘터리를 통해서 자신을, 자신의 사랑을, 자신의 관계를, 자신의 고통, 자신의 관계를 이야기하고 싶다면 이를 위해 어떤 영화적인 전략을 구상해야 할 텐데요. 자전적 다큐멘터리를 구상하는 방식에서도 사랑하는 사람에게 고백하는 것처럼 ‘감추기’, 나아가서 이를 통해 ‘감추면서 드러내는 방식’이 적절할 때가 종종 있는 것 같습니다. ‘진짜 나’와 ‘진짜 나의 사랑’을 표현하기/고백하기 위해서는 그저 무턱대고 나를 드러내는 것이 능사는 아니기 때문이지요. 박효진 감독의 비디오 다이어리 <마이 스윗 레코드>(2002)에서 감독은 자신이 대학 시절 짝사랑했던 선배를 찾아가 이러저러 ‘쓸데없는(?)’ 질문을 늘어놓습니다. ‘좋아하는 것이 무엇인지’, ‘싫어하는 것이 무언인지’ 등의 질문에서 선배는 천연덕스럽게 주절주절 <웬만해선 그들을 막을 수 없다>를 좋아하고, 4월의 해지는 시간을 좋아하고, 머리가 주먹만한 고양이를 좋아하며, 노래방에서 자기 노래만 연이어서 하는 사람은 싫어한다는 등의 이야기들을 늘어놓습니다. 그리고 질문/답변의 사이사이 자막으로 감독의 수줍은 마음이 작은 글씨로 쓰여집니다. 그러니까 선배한테 전달하는 ‘쓸데없는 질문들’은 실은 ‘감추는 마음’을 표현하고 있는 것이지요. 선배한테 하는 질문이 자신의 감정과는 상관없는 쓸데없는 것일수록 감독의 수줍은 마음은 관객에게 역설적으로 ‘드러나게’ 됩니다. 즉 ‘감추면서 드러내기’지요. 감독의 ‘감추어진 마음’은 마지막에 조금은 싱겁게도 “나 예전에 오빠 좋아했었다”라고 툭, 내뱉어지면서 영화는 마무리됩니다. 그리고 영화에는 단 한번도 감독의 얼굴이 보여지지 않습니다. 짝사랑했던 감독의 얼굴은 ‘감추어지고’, 짝사랑의 대상이었던 선배의 얼굴만이 감독이 들고 있는 카메라에 찍혀서 보여집니다. 이러한 ‘감추어진 얼굴’ 역시나 감독의 ‘감추어진 마음’이 여실히 드러나는 스타일로 작동됩니다. 그러면서 선배에게, 그리고 관객에게 자신의 두근거렸던 마음이 ‘감추면서 드러내기’가 되기를 바라는 것이지요.

“나는 손가락으로 내 가면을 가리키면서 나아간다”

데릭 저먼 감독의 유작인 자전적 영화 <블루>는 훨씬 더 극단적인 ‘감추기’의 방식을 택합니다. 영화는 80여분의 러닝타임 내내 오직 ‘블루 스크린’으로만 일관합니다. 그리고 자신의 기억과 흔적으로 가득한 시와 일기가 내레이션으로 흐릅니다. 관객 입장에서는 참으로 곤혹스러운 영화적 경험이 아닐 수 없는데요. 그러나 데릭 저먼이 이 영화를 자신의 유작으로 만드는 과정을 상기시킨다면 더욱더 그이의 영화에 공감할 수밖에 없게 됩니다. 저먼은 에이즈에 걸려서 시력을 상실하는 와중에 이 영화를 구상하게 됩니다. 저먼에게 세상은 마치 블루 스크린처럼 보이지 않는 세계였던 것이지요. 이로써 <블루>의 불투명한 ‘블루 스크린’은 저먼의 시력 상실과 죽음이 고스란히 재현되는 장면이 됩니다. 이렇게 블루 스크린의 불투명함은 데릭 저먼이라는 존재를 불투명하게 만듭니다.

하나 실은 인간이란 우주는 불투명한 존재 아니던가요. 대기업 입사를 위해 구상되는 ‘완벽한 자기소개서’ 안에 ‘당신의 회사를 위해 가장 적합한 사람’인 양 기승전결로 구성되는 ‘투명한 나’가 오히려 스스로에 대한 기만이 아닐까, 한번쯤 의심해볼 필요가 있지 않을까요. <가난뱅이의 역습>의 마쓰모토 하지메가 말한 ‘자본이 요구하는 우등생’이 되기 위해 쓰여지는 ‘가짜 자기소개서’가 아닌지 말이죠. 자본의 속도와 요구에 치어 살아가는 현대인이 적극적으로 나를 돌아보는 유일한 기회처럼 보이는 ‘자기소개서’ 쓰기란 그리스 신화의 ‘프로크로테스의 침대’와 비슷해 보입니다. 침대보다 짧으면 늘이고, 길면 잘라내는 방식으로 스스로를 ‘침대(자본)에 적합한 우등생’으로 만든다는 점에서요. 이처럼 ‘자기소개서를 요구하는 시대’에 저먼의 ‘한없이 불투명에 가까운 블루’ 속의 ‘나’를 바라보는 것은 좀 불편하긴 해도 자기 성찰의 기회가 되는 것 같습니다. 저먼의 ‘불투명한 블루’야말로 오히려 이해불가하고 설명불가한 ‘나’라는 우주에 대해 역설적인 방식으로 스스로를 ‘감추면서 드러내고’ 있기 때문입니다.

지금까지 비디오 다이어리와 자전적 다큐멘터리에서 ‘나’를 구상하는 어떤 방식에 대해서 이야기해보았습니다. 물론 이외에도 다양한 방식이 있을 텐데요. 이는 이후에 연재되는 글들에서 이야기해보려고 합니다. 바르트는 사랑하는 사람에게 보내는 사랑과 정념의 메시지를 다음처럼 설명합니다. “라르바르투스 프로데오(Larvartus prodeo)―나는 손가락으로 내 가면을 가리키면서 앞으로 나아간다.” 데카르트가 한 유명한 말을 인용한 이 문장은 여전히 ‘감추면서 드러내기’에 대해 말하고 있습니다. 내 사랑의 정념에 ‘가면’을 씌우며 감추고는 있지만 실은 보이지 않는 ‘은밀한 손길’로 이 ‘가면’을 넌지시 가리키고 있다는 것이지요. 발자크 소설의 주인공 파즈 대위 역시 사랑했던 여인에게 ‘감추고 또 감추다가’ 결국엔 편지를 쓰고야 말았습니다. <마이 스윗 레코드>의 감독이 자신의 감정을 영화 내내 감추다가 마지막에 툭, 하니 고백한 것처럼 말이지요. 결국에는 나를, 나의 사랑을, 당신에게 전달하지 않고는 견딜 수 없는 것이 사람인가 봅니다.