세 번째 원고(<810호>)에서 등장했던 장 루슈 감독에 대해서 좀더 이야기를 해볼까 합니다. 장 루슈 감독은 당대 서구의 인류학자들이 문명의 시선으로 아프리카를 타자화하는 것을 불편하게 생각했습니다. 아프리카에 건설을 하러 나갔다가 니제르의 접신의식에 관심을 갖게 되며 아프리카에 매력을 느끼게 된 루슈는 기존의 인류학자들이 백인의 시선으로 아프리카를 설명하던 것을 극복하기 위해서 ‘시네마 베리테’라는 양식의 다큐멘터리를 만들게 됩니다. 루슈가 주창한 시네마 베리테에서 가장 중요한 키워드는 바로 ‘참여’와 ‘촉매’인데요. 타자를 ‘신의 목소리’와 같은 권위적 내레이션으로 일방적으로 설명하는 것이 아니라 타자에게 나의 카메라가 참여하면서 상호작용하는 과정과 나의 카메라가 상대에게 ‘촉매 작용’을 일으키는 과정까지 보여줘야 한다는 성찰을 하게 됩니다. 나와 타자가 함께 만들어가는 ‘영상 인류학’을 꿈꿨던 것이지요.

<어떤 여름의 기록> <그리즐리 맨> <거짓의 F>의 편집기술

이런 ‘시네마 베리테’의 태도로 ‘파리지앵에 관한 민족지학적 보고서’로 만든 다큐멘터리가 바로 <어떤 여름의 기록>(1961)입니다. 영화의 첫 장면인 그림1에서 공동 연출자인 장 루슈와 에드거 모랭 감독은 다큐멘터리의 주요 인물 중 하나인 마르셀린을 두고 카메라 앞에 서 있을 때 어떠한 기분이 드는지에 대해 묻고 그녀는 조금 신경 쓰인다는 이야기를 합니다. 또한 두 감독은 자신들도 어떤 질문을 해야 할지 잘 모르겠으며, 단지 이 영화는 ‘파리 사람들이 어떻게 살아가고 있냐’고 묻는 영화라고 말합니다. 이렇게 루슈와 모랭은 연출자로서의 자신들의 상황을 솔직하게 고백합니다. 어떤 부분은 아직 잘 모르겠으며, 단순한 질문을 반복해가면서 출연자들과 함께 이 영화를 조금씩 완성해가겠다는 것이지요. 그림2에서처럼 두 감독은 영화가 진행되는 중에 종종 등장해서 주요 인물들과 대등하게 토론을 하기도 하고, 지금 만들어지고 있는 다큐멘터리에 대해 이야기를 나누기도 합니다.

이런 ‘참여적인 상황’은 영화의 마지막에서 더욱 극대화되는데요. 영화가 끝나자 시사실의 불이 켜집니다. 그리고 그림3에서처럼 지금까지 상영했던 영화의 주요 주인공들과 감독이 <어떤 여름의 기록>이란 영화를 함께 보고 있는 장면으로 이어집니다. 그리고 자신들의 영화에 대해 논평을 시작합니다. 영화에 등장한 A에 대해 누구는 진실되다고 말하고, 누구는 가식적이라고 말합니다. 영화가 아주 지루했다고 말하는 사람이 있는 반면에 삶의 진실을 보았다고 말하는 사람도 있습니다. 그리고 다시 논평을 한 다음에 감독 둘의 대화가 이어집니다. 사람들의 반응에 대해, 그리고 이 영화에 대한 자신들의 생각에 대해 이야기를 나눈 뒤에야 영화는 마칩니다.

감독들의 인터뷰이에 대한 ‘참여’를 통해서 만들어진 <어떤 여름의 기록>이 보여주는 이런 독특한 스타일은 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리의 ‘편집’에 시사하는 바가 큽니다. 감독들은 자신들도 무슨 질문을 해야 할지 잘 모르겠다고 고백하고, 촉매제로서의 카메라를 대하는 인터뷰이들의 반응을 궁금해하며, 이 영화를 어떻게 이끌어가야 할지에 대해 종종 토론하고, 완성된 영화를 보고 다시 논평을 하는 ‘장면’들은 전통적 다큐멘터리에서는 ‘편집 대상’입니다. 그러나 카메라가 세계와 만났을 때 벌어지는 ‘참여’와 ‘촉매’의 과정을 ‘편집하지 않은 채’ 열린 구조로 질문하며 다큐멘터리를 만들어가는 것은 시네마 베리테에서 주요한 편집 스타일이 되고, 이는 나와 세계가 만나는 과정을 찍어나가는 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리의 편집에서 오히려 강화됩니다.

은폐하지 마라! 나-세계-카메라 사이 참여와 촉매의 과정

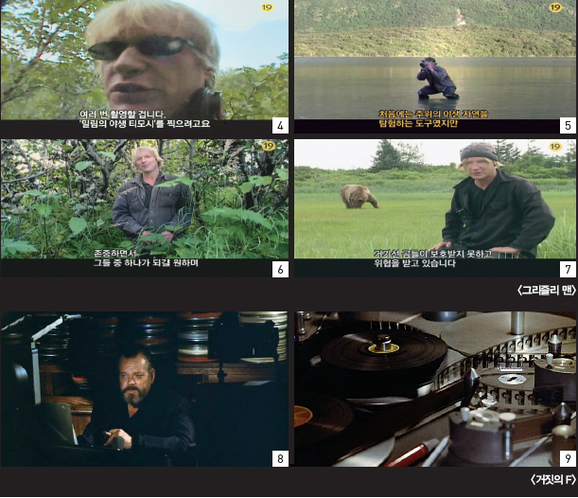

왜냐하면 자전적 다큐멘터리에서 ‘완결된 나’는 불가능에 가깝기 때문이지요. 나와 세계의 관계에 대해 질문하며 만들어가는 이 다큐멘터리를 통해 ‘나’를 조금씩 알아가는 것이 바로 자전적 다큐멘터리이니까요. 그래서 자전적 다큐멘터리의 편집은 전통적 다큐멘터리에서는 ‘편집’될 상황들이 오히려 더욱 중요해지는 경우가 많습니다. 베르너 헤어초크 감독이 편집한 <그리즐리 맨>(2005)은 이러한 ‘편집’에 대한 성찰이 도드라지는 작품입니다. 이 작품은 원래 티모시 트레드웰이 알래스카 그리즐리 초원에서 야생동물과 함께하며 살아가는 삶을 직접 카메라에 담은 자전적 다큐멘터리가 될 예정이었습니다. 그러나 트레드웰이 자신이 사랑한 곰에게 살해당하고 난 뒤에 남겨진 테이프가 헤어초크 감독에게 전달되고, 헤어초크는 주어진 테이프의 ‘편집’을 편집해서 <그리즐리 맨>으로 완성하게 됩니다. 헤어초크 감독은 너무나 곰을 사랑한 나머지 그리즐리 초원에서 뼈를 묻고자 한 트레드웰이란 사람을 잘 드러낼 수 있는 ‘편집’을 하고자 고심하게 됩니다. 헤어초크의 섬세한 편집을 통해 이 영화는 단순히 곰을 너무 사랑한 한 사람의 이야기에서 머물지 않고 트레드웰이 들고 있던 ‘카메라’와 ‘그/나’의 관계를 집요하게 파고듭니다. 원래는 단순히 곰을 찍으려는 ‘도구’에 불과했던 카메라였지만 시간이 지나가면서 카메라가 ‘촉매’가 되어 트레드웰이 카메라에 대고 내면의 고백을 하면서 조금씩 집요하게, 혹은 충동적으로 변화하는 과정을 드러내는 ‘편집’을 시도합니다. 그러면서 곰을 찍은 화면보다는 그림4에서 그림7에서처럼 카메라를 들고 있는 ‘그/나’와 카메라 앞에 서 있는 ‘그/나’, 그리고 카메라 앞에서 변화되어가는 ‘그/나’를 주요한 장면으로 부각시키는 편집을 시도합니다. 이렇게 헤어초크 감독은 트레드웰의 ‘자전적 다큐멘터리’를 대신 편집하면서 그의 진실을 제대로 드러내기 위해서 전통적 다큐멘터리에서는 편집될 장면들을 부각하는 편집을 합니다.

오슨 웰스는 <거짓의 F>(1975)에서 영화의 화자로 등장하며 이야기를 이끌어갑니다. 영화는 웰스의 여러 영화적인 성찰과 자전적 고백으로 이어지다가 마지막에 이르러 영화를 정리하며 다음과 같이 내레이션합니다. 자신은 ‘사실’(reality)에는 관심이 없으며 이보다는 ‘진실’(truth)에 주목한다는. 물론 이것은 ‘영화적 진실’을 말하는 것입니다. 그에게 있어서 “사실(reality)이란 집 안에 있는 컵 속에 칫솔이 있다”는 것일 뿐이라고 말한다. 특기할 만한 것은 웰스가 영화 안에서 내레이션을 하는 장소가 그림8과 그림9 같은 ‘편집실’이라는 점입니다. 그는 편집실에서 자신이 편집한 <거짓의 F>의 화면을 바라보며 논평을 해나갑니다. 영화의 순조로운 진행 사이에 종종 끼어드는 이 ‘편집실 논평 장면’은 ‘보이지 않던’ 편집의 실체를 적나라하게 드러내는 장치가 됩니다. 웰스가 ‘편집실 내레이션’을 통해서 말하는 바는 ‘사실’에 대한 ‘편집’을 통해서 자신이 생각하는 ‘영화적 진실’을 이야기할 수 있다는 것이지요. 이렇게 영화에서 ‘편집’은 다큐멘터리를 포함한 영화감독의 ‘영화적 진실’을 위한 주요 장치가 됩니다. 자전적 다큐멘터리로 돌아오자면 단순히 ‘나의 사실’에 대한 배열보다는 ‘편집’을 통해 적극적으로 재구성된 ‘나의 진실’을 드러내야 한다는 것이지요. 그런 의미에서 자전적 다큐멘터리에서는 ‘나’와 ‘세계’, 그리고 이를 이어주는 ‘카메라’, 이 세항의 관계를 ‘은폐하는 편집’보다는 오히려 ‘드러내는 편집’이 중요해지는 것이지요. 이것이 바로 루슈의 <어떤 여름의 기록>에서 시작해서 현대의 자전적 다큐멘터리까지 지속되고 있는 ‘영화적 진실’과 ‘나의 진실’을 위한 주요한 성찰의 지점입니다.