이청준의 단편소설 <자서전들 쓰십시다>(2000)의 주인공 지욱은 인기 코미디언 피문오의 자서전을 대필하는 사람입니다. 지욱은 피문오의 자서전을 대필하던 와중에 무언가 거짓말을 하고 있다는 생각을 하게 되고 급기야 피문오에게 자서전 집필을 거절하는 편지를 쓰게 되는데요. 편지의 내용은 다음과 같습니다.

자서전의 살아 있는 주인공들은 저마다 가슴속에 그 화려한 동상을 지닙니다. 그리고 그것을 현실로 실현해내고자 탐욕스런 지략을 다 짜냅니다. […] 그런 사람들의 대부분은 자신의 과거를 뼈아픈 참회로 극복하고 넘어선 사람들이 아니며, 만인 앞에 자신과 자기 시대의 적나라한 진실을 증언할 용기를 가졌던 사람들도 아니라는 점을 말입니다. 그들은 자신의 삶을 거짓 증언한 위인들이기가 쉽습니다. 동상은 지으려 해서 지어지는 것이 아니라 지어져서 지어질 수 있을 뿐인 것입니다. 지으려고 해서 억지로 짓는 동상은 탐욕의 거짓 표상일 뿐입니다. 속임수일 뿐입니다.

이청준은 자서전 대필가 지욱을 통해 자서전의 허상에 대해 비판하고 있습니다. 이런 식의 자서전 쓰기란 결국 스스로를 신화화하거나 영웅화하게 마련이고 그러하기에 자서전은 결국 “속임수”라는 것이지요. 이청준은 자서전 쓰기를 ‘화려한 동상 짓기’에 비유하면서 “지으려고 해서 억지로 짓는 동상은 탐욕의 거짓 표상일 뿐”이라고 말하기까지 합니다. 이러한 지적은 고스란히 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리에도 적용해볼 수 있을 것입니다.

이제 ‘촬영된 나’를 편집하기에 앞서 대략의 구성을 해야 할 시간입니다. 이청준의 지적대로 ‘나에 대한 동상 짓기’라는 어리석은 작업이 되지 않으려면 기획 단계에서 고심한 것처럼 다시 한번 ‘나는 누구인가’, 그리고 이를 ‘어떻게 재현할 것인가’라는 질문을 해야겠지요. 이는 결국 ‘자기 성찰’의 문제가 되는데요. ‘나’에 대한 이야기를 하면서 동시에 ‘동상 짓기’라는 ‘바보짓’을 하지 않기 위해서 집요하게 스스로와 스스로의 영화에 대해 질문해야 합니다. 자, 그러면 이제 ‘촬영된 나’를 어떻게 재구성해야 할까요.

<타네이션>이 보여준 독특한 인칭 전략

조너선 카우에트 감독의 <타네이션>(2003)은 감독의 자전적 다큐멘터리입니다. <라스트 데이즈>의 구스 반 산트 감독과 <헤드윅>의 존 카메론 미첼 감독이 프로듀싱해서 더욱 유명해진 작품이지만 작품 그 자체로도 충분히 주목할 만하지요. 어린 시절부터 카우에트는 비디오카메라 앞에 서는 걸 좋아했던 것 같습니다. 영화는 감독의 유년 시절의 사진과 비디오부터 시작해서 현재의 자신까지 20여년이 넘는 긴 시간을 담아냅니다. 제목에서 드러나는 것처럼 감독은 자신의 삶의 ‘저주스런 상처’들을 하나하나 훑어나갑니다. 자신을 버린 아버지, 자신 앞에서 강간당한 어머니, 입양된 채 보냈던 고통의 시간들, 그리고 자신의 남다른 성정체성에 대한 고민 등을 보여주며 ‘나’에 대한 이야기를 해나갑니다.

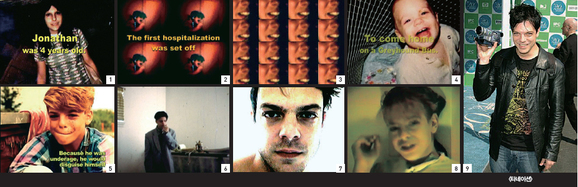

그런데 특기할 만한 것은 감독의 자전적 다큐멘터리임에도 불구하고 ‘나’라는 1인칭으로 스스로를 호명하지 않습니다. 감독은 그림1처럼 자막을 통해서 ‘나’ 대신 ‘조너선’, 또는 ‘그’라고 스스로를 호명합니다. ‘1인칭 나’가 아닌 ‘3인칭’으로 ‘거리두기’를 하는 것이지요. 이는 카우에트 감독이 <타네이션>에서 ‘촬영된 나’를 재구성하는 독특한 재현 전략이 됩니다.

이러한 독특한 인칭 전략은 영화에서 여러 가지 의미 작용을 하게 됩니다. 우선 상처받은 자신을 드러내지만 동시에 자기 연민에 빠지지 않기 위한 전략이기도 하고, 동시에 그림2과 그림3의 분열적인 이미지를 통해 드러내는 것처럼 어린 시절 트라우마로 인해 ‘파괴된 나’를 ‘파편적으로’ 재현하기 위한 전략이기도 합니다. 또한 그림4에서 그림7에 이르는 것처럼 ‘자연인-나’, ‘재현된 나’, ‘유년기의 나’, ‘청소년기의 나’ 그리고 ‘현재의 나’라는 서로 다른 다양한 ‘나(들)’ 사이의 간극이 있다라는 성찰 때문이기도 하고, 이를 좀더 확장해본다면 영화에서는 그림8처럼 ‘자연인 나’가 아닌 ‘연기/연출하는 나’도 등장하고, 그림9처럼 ‘영화 속 나(들)’를 재구성하는 영화 밖의 ‘감독으로서 나’ 또한 존재한다는 성찰 때문이기도 한데요. 이는 카우에트 감독이 <타네이션>에서 독특한 인칭 전략으로 자신을 재구성하는 원칙이기도 하지만 실은 자전적 다큐멘터리에서 연출자가 ‘나’를 ‘영화적으로’ 재현하기 위해 우선적으로 고민해야 할 일반 원칙이기도 합니다. 이를 ‘자기 성찰’이라고 말할 수 있을 것입니다.

영화 안/팎 ‘나’의 간극을 집요하게 성찰하라

타인을 찍는 것이 아닌 ‘나’를 찍는 자전적 다큐멘터리의 미묘함은 바로 이 지점에서 불거집니다. ‘자연인 나’, ‘감독-나’, ‘촬영된 나’, 그리고 ‘재구성된 나’에 대한 간극을 성찰하지 않은 채 이 모든 것이 동일성을 지닌 ‘하나의 나’라고 착각하면 제대로 된 자기 성찰을 할 수 없게 됩니다. 그래서 영화 안/팎의 ‘나(들)’의 간극을 집요하게 성찰하고 재구성하는 것은 종종 자전적 다큐멘터리의 가장 커다란 매력이자 크리에이티브로 작동하게 됩니다. 그렇지 않다면 피문오의 자서전처럼 ‘남이 대신 써준 화려한 나’와 ‘자연인 나’를 스스로 등치하면서 ‘화려한 동상’을 짓는 데만 주력하게 되는 것이지요.

롤랑 바르트의 자서전 <롤랑 바르트가 쓴 롤랑 바르트>는 이렇게 시작합니다. “이 책의 모든 것은 소설 속의 인물에 의해 이야기된 것으로 간주되어야 한다.” 롤랑 바르트의 자기 성찰적 글쓰기로 완성된 이 자서전은 이렇게 자기 스스로를 ‘소설 속의 인물’로 간주합니다. 즉 ‘자연인 나’와 ‘글쓰기 속 나’는 제아무리 ‘자서전’이래도 다를 수밖에 없다는 것이며, 마치 ‘소설 속의 인물’처럼 허구화되게 마련이라는 것을 자기 성찰적으로 고백하고 있는 것이지요. 이를 극복하기 위해 바르트는 자서전 속의 ‘나’를 ‘나’, ‘그’, ‘당신’, ‘R. B.’ 등 다양한 인칭과 이름으로 호명하면서 분열적으로 미끄러지면서 이동합니다. 그리고 연대기순으로 자신의 이야기를 정리하는 것이 아니라 수십개로 이뤄진 단장의 제목들을 알파벳순으로 무의미하게 나열하는 구성을 택합니다. 왜냐하면 ‘나라는 우주’는 일관되게 ‘분류할 수 없는 존재’이기 때문이겠지요. 바르트의 이러한 자기 성찰적 자서전 쓰기는 이청준의 소설과 함께 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리를 만드는 ‘나’에게도 여러 가지 질문을 던져주게 됩니다. 이청준은 소설의 말미에 ‘자서전에 대하여-그 희한한 꼴불견’이라는 제목으로 이 소설을 쓴 이유를 말합니다.

하기야 요즘 자서전 쓰는 사람들을 보면 자신의 삶을 모델로 하여 세상을 반성하고 인간사 전체를 폭넓게 되돌이켜본다는 뜻에서가 아니라 이것저것 재미있는 일은 거의 다 해보았으니 이번에는 자기 살아 있을 때 보기 좋은 기념비라도 하나 세워놓고 세상 사람들이 그 기념비 앞에 송가와 경배를 바치는 꼴을 보고 싶어 손대고 있는 일이 아닌가 하는 생각도 없지 않다.

우리 사회에서 이른바 잘나간다는 자본가들의 자서전이나 혹은 선거철만 되면 우후죽순 격으로 등장하는 그럴싸한 제목을 가진 정치인들의 ‘화려한 동상’ 같은 자서전들은 이런 의미에서 이청준 선생님의 말마따나 한번쯤 ‘속임수’가 아닌가 의심해봐야만 하는 것일지도 모르겠습니다. 아, 그러고보니 대선이 일년도 안 남았네요.