최근 개봉한 다큐멘터리 <트루맛쇼>에서는 공중파 방송의 맛집 프로그램이 촬영되는 과정을 폭로하고 있습니다. 맛집 프로그램에서 소개되는 음식이 실제 어떤 맛인가와는 상관없이 ‘무조건 최고의 맛’임을 시청자에게 강조(어쩌면 ‘강요’)하는 장치가 바로 내레이션인데요. 이처럼 맛집 프로그램 등에서 객관적인 목소리로 위장된 내레이션은 ‘신의 목소리’로 기능하게 됩니다. 적나라하게 몽타주된 음식 화면 위에 울려퍼지는 ‘신의 목소리’에 의해 신도인 시청자는 무방비 상태로 입맛을 꿀꺽 다시며 순종하게 되지요. 그러나 <트루맛쇼>는 맛집 프로그램이 만들어지는 촬영 과정을 드러내면서 이 목소리가 거짓임을 폭로합니다. 이처럼 ‘신의 목소리’로 세계를 일목요연하게 설명하며 종종 거짓을 일삼기도 하는 ‘설명적 양식’의 다큐멘터리 스타일은 유성영화가 탄생한 이래 세계대전 참전을 독려하는 <우리는 왜 싸우는가>와 같은 프로파간다 다큐멘터리에서부터 현대의 ‘맛집 프로그램’에 이르기까지 여전히 강력하고 보편적인 다큐멘터리 양식으로 자리매김하고 있습니다. 그러나 시간이 흐르면서 ‘신의 목소리’로 세계를 설명하려는 다큐멘터리 양식은 도전을 받게 됩니다.

‘키노-프라우다’와 ‘시네마-베리테’

장 루슈는 기존의 ‘신의 목소리’로 제3세계를 설명하는 민족지학적 다큐멘터리에 의문을 품고 파리에 사는 프랑스인에 대한 민족지학적 다큐멘터리 <어떤 여름의 기록>(1961)을 연출하면서 ‘시네마 베리테’를 제안합니다. 사회학자 에드거 모랭과 장 루슈가 공동 연출한 <어떤 여름의 기록>은 ‘신의 목소리’로 세계를 설명하지 않고 ‘세계를 촬영하는 과정’을 드러내는 방식을 택하는데요. 이를 위해 감독들은 그들이 ‘연출하는’ 이 다큐멘터리에 종종 등장하며 인터뷰어/인터뷰이들과 함께 다큐멘터리 진행에 대해 협의/토론하는 ‘과정’을 노출하는 방식으로 영화를 완성해나갑니다. 이렇게 감독으로서 ‘연출하는 나’를 다큐멘터리에 전면으로 등장시키면서 ‘신의 목소리’ 따위는 없음을 보여주는 것이지요.

지금까지 다큐멘터리 역사에서 ‘신의 목소리’인 내레이션에 대한 도전으로 시네마 베리테가 나오게 된 배경을 잠시 살펴보았는데요. 이러한 양식 변화는 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리에서 시사하는 바가 큽니다. 자전적 다큐멘터리에서 주인공으로 등장하는 ‘나’는 전지적인 ‘신의 목소리’에 의해 완결된 주체로 설명되는 것이 쉽지 않음을 전제로 합니다. 지난 호에서 이야기한 것처럼 ‘나’라는 존재는 A4 용지 한장의 자기소개서에 일목요연하게 정리될 수 있는 우주가 아니기 때문이지요. 그러하기에 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리에서는 보통의 다큐멘터리에서는 편집될 확률이 높은 장면인 ‘촬영 과정’ 자체가 훨씬 중요해집니다.

이은아의 <나는 다큐멘터리 감독이 되고 싶었다>(2002)에서 감독은 자신의 첫 다큐멘터리의 소재로 부산 영도다리 밑에 사는 노숙자 아저씨들을 기록하기 시작합니다. 시간이 지나면서 처음에 다가가기 무서웠던 아저씨들과 서서히 친해져가던 감독은 문득 카메라를 들고 있는 자신을 돌아보게 됩니다. 이 다큐멘터리를 만들고 있는 ‘진짜 이유’가 무엇인지 질문하게 되는 것이죠. 그러면서 애초에 자신의 관심이 노숙자 아저씨들의 삶보다는 다큐멘터리 감독이 되고자 하는 욕망에 있었음을 알게 됩니다. 처음에 노숙자 아저씨들을 타자로 생각하며 촬영해나갔을 때에는 자신의 욕망을 발견하지 못하다가 아저씨들과 친구가 되면서 오히려 자신의 욕망을 발견하게 되는 것인데요. 감독이 아저씨들에게 수줍게 “아저씨들 찍은 거 영화제에 출품하고 싶어요”, “다큐멘터리 감독이 되고 싶어요”라고 고백하는 순간 영화는 빛이 나기 시작합니다. 어느새 정이 들어 감독을 딸같이 생각하게 된 노숙자 아저씨는 이 영화를 꼭 출품해서 감독이 되라고 격려합니다. 이 짧은 대화장면은 애초에 기획한 ‘노숙자 아저씨’에 대한 다큐멘터리에서는 등장하지 않아도 되는 ‘촬영 과정’입니다만 <나는 다큐멘터리 감독이 되고 싶었다>라는 제목의 ‘나’에 대한 이야기로 선회하면서 가장 중요한 장면이 됩니다. 이렇게 자전적 다큐멘터리에서 ‘나’는 ‘나를 추적하는 촬영 과정’을 통해서 종종 드러납니다.

감독 스스로의 욕망과 자기 정체성을 성찰하는 과정

제이 로젠블라트의 <I Used to Be a Filmmaker>(2003)는 겉으로는 딸에 대한 육아일기를 표방하지만 실은 감독 자신에 대한 비디오 다이어리입니다. 전직 감독이었던 로젠블라트는 딸이 태어나자 육아로 인해 영화를 연출하는 것이 힘들어지게 됩니다. 대부분의 시간을 딸을 돌보는 데 할애하게 된 감독은 딸을 향해 카메라를 들게 됩니다. 다큐는 자막과 딸을 찍은 장면이 교차하면서 진행되는데요. 여기서 자막은 감독의 욕망이 슬그머니 드러나는 지점입니다. 자막에는 카메라워킹이나 영화 관련 전문 용어들이 나열됩니다. 예를 들어 그림1의 몽타주처럼 ‘점프컷’이라는 자막이 등장한 뒤 딸이 놀이기구에서 점프하는 장면이 ‘점프컷’으로 편집됩니다. 그림2의 몽타주에서는 ‘플래시백’(회상)이라는 자막이 등장하고 이어서 딸이 무언가를 보는 얼굴장면과 엄마 뱃속에 있었던 시절의 초음파 영상이 ‘쿨레쇼프 효과’처럼 연결되며 마치 딸이 자신의 엄마 뱃속 시절을 회상하는 것처럼 연출합니다. 그림3의 몽타주에서는 아직 옹알이 중이어서 말을 잘 못하는 딸에게 자신을 ‘아빠’라고 부르게 하는 장면인데, ‘오케이’ 사인이 날 때까지 ‘TAKE1’, ‘TAKE2’라는 자막을 붙여나가며 딸에게 연기를 시키는 것처럼 연출합니다. 이처럼 <I Used to Be a Filmmaker>는 자막에서 보이는 것처럼 육아비디오의 ‘촬영 과정과 기획’ 자체를 영화의 주요 플롯으로 가져오면서 감독 자신의 정체성과 욕망을 유머러스하게 드러냅니다. 이를 통해 로젠블라트는 딸을 키우는 아빠와 감독으로서의 정체성 사이에서 서성이면서 이 비디오 다이어리를 완성해나갑니다.

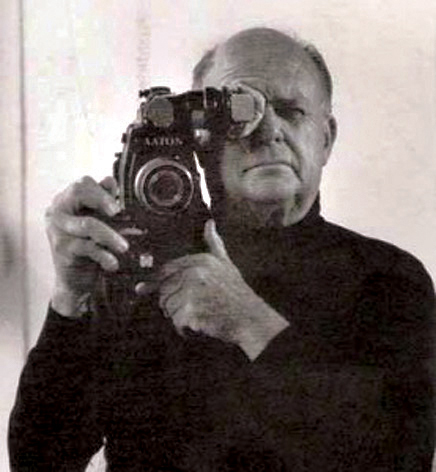

이렇게 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리는 자기소개서나 ‘프로크로테스의 침대’처럼 ‘이미 완결된 나’가 아닌 ‘나를 추적하는 과정’ 자체가 주요 플롯이 되는 독특한 다큐멘터리 스타일입니다. 그리고 그 촬영 과정을 통해 이은아와 로젠블라트처럼 감독 스스로의 욕망과 자기 정체성을 성찰하는 과정이 되기도 하고, 어떤 연출자에게는 상처를 치유하는 과정이 되기도 합니다. ‘감독으로서 나’가 ‘세계’에 참여하는 과정을 중시하는 것으로서 탄생한 ‘시네마 베리테’의 질문은 이제 ‘세계’ 자체를 ‘나’로 설정하면서 ‘나-세계’를 추적하는 과정으로서 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리라는 새로운 다큐멘터리 양식으로 나아갑니다. 즉 ‘신의 목소리’를 통해 ‘나’를 ‘고정된 사실’(the fact)로 설명하는 것이 아니라 다큐멘터리 촬영 과정을 통해 ‘유동하는 정체성’으로서 ‘나’를 서서히 파악해가는 ‘어떤 진실’(a truth)의 문제가 됩니다. 이는 영화의 역사를 거슬러서 1920년대 지가 베르토프가 <카메라를 든 사나이>에서 질문한 ‘키노-프라우다’(영화-진실)의 문제의식이기도 하고 베르토프를 반복해서 1960년대 장 루슈가 다시 질문한 ‘시네마-베리테’(영화-진실)의 문제의식이기도 하며, 현대의 다큐멘터리에서 ‘나’를 추적하며 여전히 반복해서 질문하고 있는 ‘영화-진실’로서의 자전적 다큐멘터리와 비디오 다이어리의 문제의식이기도 합니다.