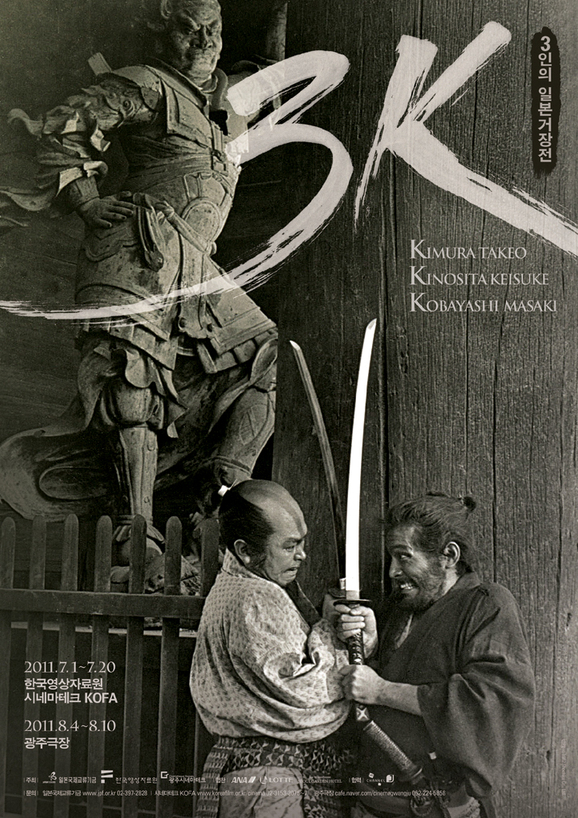

아프레게르(前後) 시대에 일본영화는 크게 두 가지의 역동성을 보여주었다. 전쟁의 책임을 묻고 일본적인 민족성과 내러티브로 질서를 회복하는 움직임과 전통과 결별한 발랄함과 비도덕으로 청춘의 미학을 구축해나가는 탈질서의 움직임이 그것이다. 이번 ‘3인의 일본거장전’에서는 전후 현대 일본영화사를 관통한 세 거장 감독의 작품이 소개되는데, 1940년대 후반부터 1960년대까지 전후 일본영화의 황금기를 견인한 감독들인 기노시타 게이스케, 고바야시 마사키, 기무라 다케오 감독이다. 일본적 현실에 더욱 가까이 밀착된 이들의 영화를 통해 일본인의 시각에서 바라본 전쟁 책임의 문제, 변화하는 전후 윤리와 일본적 영화 형식의 개척, 일본 정신의 미적 형성에 대한 역동적 궤적을 살펴볼 수 있을 것이다. 더불어 쇼치쿠 멜로드라마와 닛카쓰 무국적 액션활극 등 전후 일본영화를 견인하던 대형 영화사들의 대중 장르 개척 양상을 살펴볼 수도 있다.

환대와 연민, 서민적 웃음과 애환의 미학

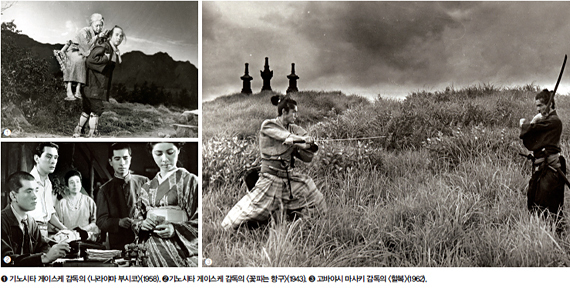

기노시타 게이스케

기노시타 감독의 전성기는 1950년대였다. 서민의 애환을 다루는 섬세한 리얼리즘에 능한 동시에 전성기의 영화 기술 도입을 통해 다양한 형식을 개척했으나 결국 상업적 압력에 굴복하였으며 빠르게 변화하는 대중의 감각과 욕망을 따라가지 못했다. 그렇지만 주로 서민의 삶의 내력과 일상성에 주목한 가벼운 코미디와 멜로드라마를 통해 전쟁이 잔잔한 일상에 파급시킨 폭력과 상흔을 설득력있는 애잔한 리얼리즘으로 보여주면서 좀더 폭넓은 서민 대중의 동감을 얻어내며 전후 일본영화의 황금기를 열었다.

최후의 휴머니스트가 구축한 비장미의 정점

고바야시 마사키

고바야시가 국제적 감독이 된 것은 리얼한 현대극보다는 미학적으로 잘 구조화된 시대극으로 인해서였다. <할복>(1962)은 세태의 몰인정과 잔인성을 진지한 풍자를 통해 보여준 시대극으로, 이 영화는 이듬해 칸에서 심사위원특별대상을 받았다. 세 번째 시대극인 <사무라이 반란>(1967)은 영주의 불합리한 처우에 반항하는 사무라이의 저항을 보여주는데, 이 작품으로 베니스영화제 국제비평가상을 받으며 국제적 명성을 재확인했다. 전쟁의 책임을 묻는 휴머니즘적인 작품에서부터 무사의 정신과 세속적 합리주의와의 대결의식을 보여주는 미학적 시대극까지 고바야시 마사키 영화를 관통하는 정서는 숭고의 감성이다. 그는 <인간의 조건> 속 주인공 가지의 입을 빌려 설명하듯이 공산주의자는 아니었으나 분명한 휴머니스트였다. 폭력 속에서 혹은 시대정신의 변천을 통해 조직에서 불합리한 대우를 받는 개인은 영화에서 끝내 타협하는 법이 없다. 그렇기에 영화는 대개 숭고함에서 출발하여 비장미로 끝을 맺는데, 현대적인 감독들에게서 좀처럼 발견할 수 없는 견고한 윤리의 구조물을 여기서 발견할 수 있을 것이다.

세련된 도발과 대담한 양식화

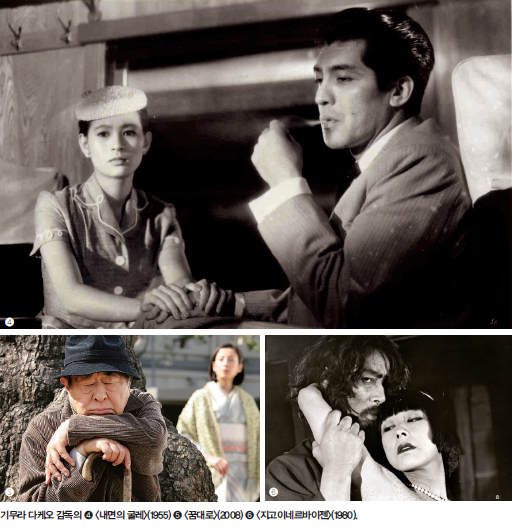

기무라 다케오

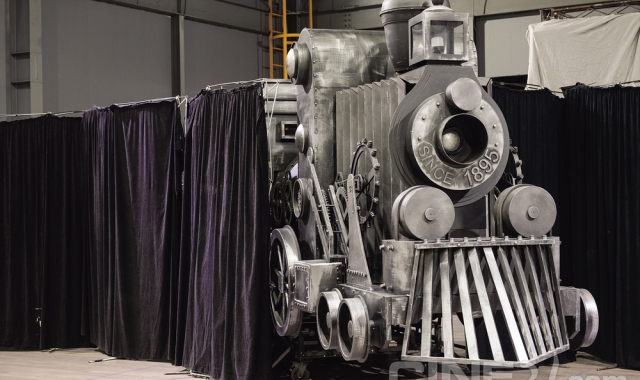

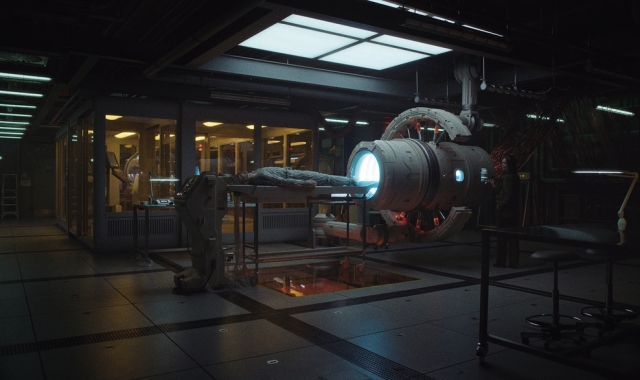

기무라 다케오의 영화 인생은 다이에이 시절, 닛카쓰 시절, 프리 시절의 3기로 나눌 수 있으나 그의 영화 능력이 창조적 조합으로 성과를 낸 시절은 닛카쓰 시절이다. 닛카쓰 영화사의 활기찬 무국적 액션영화에서 눈에 띄는 영화인은 이마무라 쇼헤이와 더불어 장르영화의 귀재였던 스즈키 세이준이었다. 비도덕적이며 성적으로 대담한 영화들을 과감성있게 만들어낸 스즈키는, 자극적이고도 비순응적 상상력으로 충만한 영화들을 왕성하게 만들어냈다. 이 시기 스즈키 영화의 특징인 자극적인 원색 사용, 극도의 클로즈업, 희화적으로 양식화된 살인장면 등 기이하고도 요염한 시각적 가공세계는 기무라 다케오의 미학적 형식을 통해 가능했다. 영화계에서 추방당했던 스즈키 세이준이 <지고이네르바이젠>(1980) 이후 복귀하며 세련된 미의식과 극도로 바로크적인 정신을 보여주게 된 데에도 기무라와의 공동작업이 창조적 보조가 되었다. 영화에서 사상이나 이상보다는 형식을 강조했던 스즈키 세이준의 입장은 기무라와의 만남 이후 확고해진 것이다. 현실과 환상, 의식과 무의식을 오가는 연출 방식이야말로 기무라 다케오식 영화 미술의 핵심인데, 그는 평생토록 페데리코 펠리니를 동경했으며 펠리니의 최후의 미완성작 <신곡 지옥편>의 세트를 보기를 간절히 원했다 한다.

이번 영화제에서는 자신의 전성기와 겹치는 ‘닛카쓰 시절’에 스즈키 세이준 감독과 만든 작품들을 주로 하여 세계 최고령 감독 데뷔로 기네스북에 오르기도 했던 그의 감독 데뷔작 <꿈대로>도 소개되는데, 이 영화는 영화전문학교 학원장으로 취임한 주인공이 전쟁의 불합리를 비판하는 젊은 학생의 모습에서 자신의 청춘 시절을 떠올린다는 점에서 어느 정도 자전적인 이야기이기도 하다. 이 작품에는 스즈키 세이준 감독이 영화감독 역할로 우정 출연하기도 했다. 한편 그가 미술감독으로 참여한 우치다 도무의 <내면의 굴레>(1955)도 만날 수 있는데, 일본 전후사회의 신경증을 신구 갈등과 냉소적인 세태를 담은 강렬한 멜로드라마의 양식으로 보여주는 인상적인 영화다.

일본 전후를 견인해간 기노시타 게이스케의 영화를 통해서는 연민과 인정의 멜로드라마의 보편 지평을, 고바야시 마사키의 영화를 통해서는 일본적 정신구조인 사무라이와 군인정신의 부조리함과 전후의 리얼한 현실 재현을, 기무라 다케오가 참여하거나 감독한 영화를 통해서는 가장 세련되고 도발적인 일본적인 미의식과 무국적 상상력을 경험할 수 있다. 코미디, 멜로드라마, 뮤지컬, 액션영화를 넘나드는 다양한 장르영화를 만날 수 있다는 것도 매력적이다. 상영작 총 26작품 중 16작품이 이번 기획전을 통해 국내에 최초로 정식 소개된다. 한편 고바야시 마사키와 구로사와 아키라 감독의 페르소나이기도 했던 일본의 대배우 나카다이 다쓰야와의 관객과의 대화도 예정되어 있다. 그는 고바야시 마사키의 <할복>과 <인간의 조건> <내 목숨을 걸고> 등과 구로사와 아키라의 <요짐보> <카게무샤> <란> 등에서 주연을 맡은 바 있다.

그동안 일본 고전영화들은 초시간적이고 초역사적 미학의 승인을 통해서만 한국에 수입됐다. 식민지 점유와 태평양전쟁 등 비교적 가까운 과거를 재현한 일본영화들은 전쟁에 대한 책임문제에서 벗어나기 힘들었다. 잔혹함과 일본식 폭력을 왜색이라 폄하하여 거부당한 일본의 사무라이영화와 액션영화들은 교착된 한-일관계로 인해 소개될 일이 드물었다. 역사와 식민주의에 대한 새로운 접근이 요청되는 지금에 있어서 이 시기 일본의 전후영화들은 다시 독해 가능한 현재적인 문제들을 환기하는 영화들이다. 가까운 과거를 재구성한 시대극에 등장하는 한국인, 중국인, 일본인의 표상을 발견하는 지정학적 독해도 가능하다. <위안부 이야기>(1965)에 등장하는 조선인 위안부는 영화의 엔딩에서 최후의 대사와 결행을 통해 인상을 남긴다. 이민족과 연애하는 일본 군인은 대개 시스템 안의 적응 부재나 이반 성향을 보여주었다. 전쟁을 소재로 한 영화에서 국경을 넘거나 국가의 법을 위반하는 시도를 통해 반전과 반일본, 나아가 제도에 대한 완강한 거부의 에토스를 보여주기도 한다. 이 정치적이거나 윤리적 무국적성이 이후 닛카쓰의 미학적이고 쾌락적인 무국적성과도 어느 정도 내적 연관성을 지닐 것이다. 더불어 전통과 과거를 부정하며 새로운 미학을 구축하는 것이 다시금 일본 미학의 현대성을 재구성하게 되는 역설적인 과정에 대한 반성과 성찰의 계기를 마련할 수 있기를 기대한다.