사랑이 어떻게 변하니? <봄날은 간다>의 유지태가 기념비적인 대사를 던지던 순간, 몇몇 관객은 철없는 질문이라는 듯 코웃음을 치고 있었을지도 모른다. 우리 모두 알고 있다. 사랑은 유통기한이 짧은 우유처럼 쉬이 변한다. 수많은 멜로영화들이 끈질기게 반복적으로 변해가는 사랑을 탐구하는 이유가 뭐겠는가. ‘그 뒤로 행복하게 잘 살았답니다’(happily ever after)로 끝나는 디즈니의 고전 만화를 제외한다면 말이다.

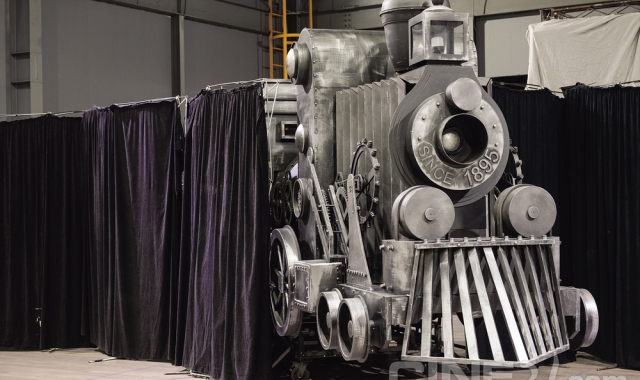

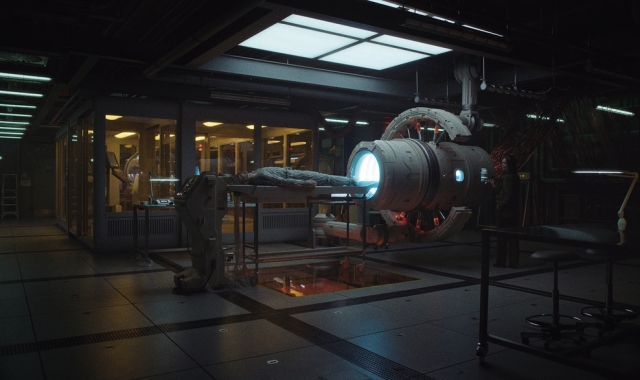

<블루 발렌타인> 역시 봄날이 가는 이야기다. 신디(미셸 윌리엄스)와 딘(라이언 고슬링)은 부부다. 둘은 서로를 사랑하는 게 틀림없지만 불꽃이 점점 꺼져가는 것을 누구나 감지할 수 있다. 관계의 종말을 직감한 딘은 억지로 신디를 데리고 교외의 모텔로 간다. 마치 1970년대 텔레비전용 SF시리즈의 싸구려 세트처럼 생긴 모텔 방의 이름은 ‘미래’다. 사람들이 꿈꾸는 미래란 그토록 보잘것이 없다.

데릭 시엔프랜스 감독은 봄날이 가는 과정 사이사이 봄날이 시작된 과정을 삽입한다. 둘이 처음 만났을 때 신디는 의대생이었고 딘은 다정한 이삿짐 센터 직원이었다. 둘은 열정적인 사랑에 빠지지만 신디는 전 남자친구의 아이를 임신했다는 걸 깨닫는다. 아이까지 품어주겠다는 딘의 사랑에 감화된 신디는 두려움 없이 결혼을 선택한다. 그러나 그녀는 치매에 걸린 할머니의 말을 기억했어야만 한다. “얘야, 나는 한번도 사랑에 빠져본 적이 없단다. 주의하거라. 사랑에 빠지는 남자가 과연 그럴 만한 가치가 있는지 신중해야만 한단다.” 어떤 면에서 <블루 발렌타인>은 사랑에 관한 가장 비관적인 멜로드라마인 동시에 무계획적인 임신과 결혼에 관한 섬뜩한 경고영화처럼 보이기도 한다.

데릭 시엔프랜스 감독은 부모의 이혼이 <블루 발렌타인>의 씨앗이 되었다고 말한다. “부모가 이혼했을 때 내게 위로가 되고 공감이 되는 영화를 보고 싶었지만 찾을 수 없었다. 그래서 나는 커다란 산이 어떻게 조약돌로 침식되는지, 작은 씨앗이 어떻게 삼나무가 되는지, 시간이 흐름에 따라 관계가 어떻게 달라질 수 있는지를 다루는 이야기에 관심을 기울이게 됐다.” 시엔프랜스 감독은 시간의 흐름에 따른 관계의 변화를 보다 확연히 보여주기 위해 현재와 과거를 형식적으로 분리한다. 과거는 슈퍼 16mm로, 현재는 HD로 촬영됐다. 질감이 전혀 다른 장면의 대비는 다소 불친절하게 과거와 현재를 오가는 영화의 이야기를 명확하게 관객에게 전해준다. 영화적 형식이 서사의 결을 풍요롭게 만드는 사례로도 <블루 발렌타인>은 근사하다.

<블루 발렌타인>은 관계의 종말에 관한 가장 고통스러운 영화 중 하나지만, 역설적으로 고통의 아름다움이라 불릴 만한 순간들로 가득하다. 그 순간들을 만들어내는 가장 큰 공신은 미셸 윌리엄스와 라이언 고슬링이라는 훌륭한 배우들이다. 두 사람은 상황에 대한 간략한 지침만 있는 시나리오를 바탕으로 많은 장면을 즉흥적으로 창조했다. 라이언 고슬링이 우쿨렐레를 연주하고 미셸 윌리엄스가 탭댄스를 추는 장면 역시 즉흥적으로 만들어진 순간들이다. 두 배우의 동물적인 화학작용은 영화의 매 순간을 살아 있게 만든다. 특히 미셸 윌리엄스는 <마릴린 먼로와 함께한 일주일>에 앞선 지난 2011년 <블루 발렌타인>으로 이미 오스카 여우주연상 후보에 오른 바 있는데, TV시리즈 <도슨의 청춘일기>에서부터 계속해서 삶의 바퀴에 치여 쓰러지는 캐릭터만을 고르는 경향이 있다. 나쁘다는 소리가 아니다. 어쩐지 미셸 윌리엄스의 지치고 피로한 소녀적 얼굴은 점점 우리 시대의 아이콘에 가까워지고 있다.