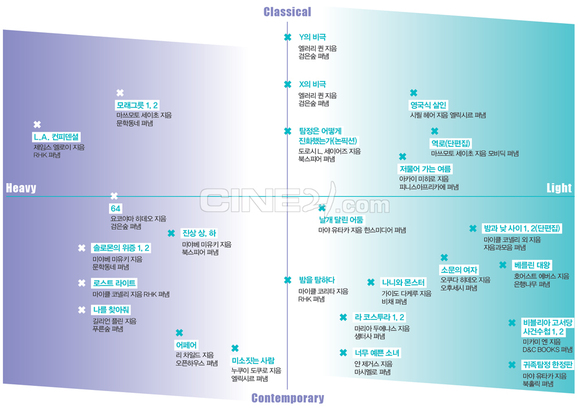

시즌은 이미 시작되었다. 그것이 팥빙수든, 할리우드 블록버스터든, 미스터리 소설이든 다 마찬가지다. 가장 뜨거운 계절에 인기의 정점을 찍는 바로 그것들. 미스터리/스릴러의 계절을 맞아, 최근 몇달간 출간된 해외 작품 중 읽을 만한 것들을 추리고 탐험지도를 곁들였다. 표를 읽는 법은 다음과 같다. 세로축의 classical은 말 그대로 ‘고전’의 반열에 오른 작품들의 영역이다. 시간을 버텨낸 작품들이라는 ‘인증’된 재미는 있지만 때로 고풍스럽고 낡은 느낌이 들 수도 있다. contemporary는 요즘의 세상을 거울처럼 비추어내는 작품들이다. 다만, 최근에 쓰인 소설 중 10년이 지나도 읽힐 것이라고 판단되는 책들은 classical에 보다 가깝게 두었다. 가로축의 heavy는 어둠의 정도라고 생각하면 좋을 듯하다. 사건의 잔혹함이든 인간에 대한 냉소든 혹은 사회에 대한 날선 시선이든. light에는 때로 웃으면서, 혹은 분량 걱정에 시달리지 않고 읽을 수 있는 소설들이 분포해 있다. 오른쪽 페이지의 책 소개는 표에 실린 작품 중 보다 더 권하고 싶은 책들을 추린 것이다. 하지만 명심할 것. 여름은 이제 시작일 뿐이다. 앞으로 쏟아져나올 책들에 대해서는 <씨네21>의 책 지면을 곁눈질해주시길.

<L.A. 컨피덴셜> 제임스 엘로이 지음 / RHK 펴냄

영화가 원작 소설의 힘을 해치지 않은 드문 경우. 절판된 이 책을 선배에게서 빌려 읽은 뒤 홀딱 반해, 잃어버렸다고 하고 가질까 하는, 심각한 도덕적(혹은 문학적) 딜레마에 시달렸던 기억이 있는데 반갑게도 새 번역으로 재출간되었다. 어머니가 강간살해당했던 실제 사건을 평생에 걸쳐 추적하고(<내 어둠의 근원>이라는 논픽션도 번역 출간되었다) 그 그림자에 있는 사건들을 책 속에 그려내는 제임스 엘로이는 <블랙 달리아> <L.A. 컨피덴셜>을 포함한 ‘L.A. 4부작’을 통해 누아르라는 장르를 자신의 것으로 완성시켰다. 아무도 선하지 않은 도시에서, ‘그럼에도 불구하고’ 무언가를 위해 기꺼이 얻어터진다는 것은 어떤 것인가. 비릿한 돈냄새와 피냄새가 코끝에 진동하는 기분으로 읽는 책.

<64> 요코야마 히데오 지음 / 검은숲 펴냄

<64>의 첫장에는 요코야마 히데오가 자필로 쓴 편지가 실려 있다. 7년간 신간이 없자 중병설, 사망설까지 돌았던 것에 대한 응답이자, 10여년의 세월을 쓰고 수정해 완성한 작품이 <64>라는 소개글이다. 2013년 ‘이 미스터리가 대단하다!’ 1위에 올랐다. 또한, 기자 출신 작가이자 경찰물에 특히 능한 요코야마의 장기를 만끽할 수 있다. 시효를 1년 남겨둔 14년 전의 유괴살인사건을 다시 파헤치게 되는, 하지만 정작 자신은 가출한 딸의 생사조차 모르는 전직 형사(경찰 홍보실에서 일하는 그는 형사에게는 기자 끄나풀 취급을, 기자에게는 조직에 충실한 하수인 취급을 받는다) 미카미가 주인공이다. <64>는 요코야마 히데오가 기자로 활동했던 1987년, 군마현에서 일어난 ‘오기와라 요시아키 소년 유괴살인사건’에서 영감을 받은 것으로 알려져 있다.

<나니와 몬스터> 가이도 다케루 지음 / 비채 펴냄

가이도 다케루의 히트작 <바티스타 수술팀의 영광>을 비롯한 메디컬 스릴러는, 미스터리의 탈을 쓰고 있지만 사실 정치드라마다. 현역 의사인 그는 삶과 죽음이 때로 장기판의 말에 불과할 때도 있음을 간파하고 있다. <나니와 몬스터>는 의학과 정치가 본격적으로 맞닥뜨리는 지점으로 독자를 데리고 간다. 나니와라는 지역에서 인종 인플루엔자 캐멀이 발생한다. 중앙 정부는 나니와를 고립할 것을 명하고, 나니와는 경제적으로 위기에 처한다. 그리고 시계는 과거와 현재를 오가며 신종 인플루엔자 소동의 숨은 손을 밝혀낸다. 질병이 정치 세력에 의해 어떻게 이용되는가를 가상체험하게 해준다.

<진상 상, 하> 미야베 미유키 / 지음 북스피어 펴냄

<솔로몬의 위증 1, 2> 미야베 미유키 지음 / 문학동네 펴냄

미야베 미유키의 시대물과 현대물이 동시에 선을 보인다. 소설 두종이 각기 2권씩이고 총페이지로 따지면 웬만한 소설 6권 분량 정도 되지만 그럼에도 불구하고 참 잘 읽힌다. <진상>은 <얼간이> <하루살이>와 이어지는 동시에 독립성을 갖는, 에도 시대를 배경으로 한 작품이다. “사랑은 언젠가 식는 것이니까 그 잔혹함과 허무함도 써보고 싶었습니다”라는 말처럼 남녀상열지사가 그 시대이기에 가능했던 삶의 방식과 더불어 펼쳐진다. <솔로몬의 위증>은 <모방범> <낙원>과 같은 책들을 좋아했던 독자에게 강추. 학교폭력에서 시작한 이야기는 소문과 매스컴의 폭력을 응시하며 사회적 울림을 갖는다. <진상>과 <솔로몬의 위증> 모두 무게만큼이나 집중하게 되기 때문에, 들고 다니며 읽는 것은 비추.

<로스트 라이트> 마이클 코넬리 지음 / RHK 펴냄

스릴러 소설 작가 캐슬이 실제 살인사건을 해결하는 내용의 미드 <캐슬> 시즌3의 한 에피소드에는 <미스틱 리버>와 <살인자들의 섬>(영화는 <셔터 아일랜드>라고 개봉한)을 쓴 데니스 르헤인과 <링컨 차를 타는 변호사>와 <로스트 라이트>를 위시한 형사 해리 보슈 시리즈를 쓴 마이클 코넬리가 출연한다. 갓 데뷔하고, 자신감에 어깨가 하늘로 승천할 기세인 젊은 작가에게 코넬리는 “책을 몇권이나 썼나?” 하고 묻는다. 한권 썼다는 답에 다시 묻는다. “내가 첫 번째 책을 쓴 다음에 뭘 했는지 아나?” 답이 없다. 결국 코넬리가 다시 말한다. “입 닥치고 23권을 더 썼지.” 단순히 많이 썼다는 이야기가 아니다. 다 사랑받았다. <로스트 라이트>는 그의 대표작이 아니지만, 잡념 없이 집중해 책을 읽어버리고 싶은 기분일 때 더할 나위 없는 선택.