아마 뒤러의 모습은 자화상으로 기억될 것 같다. 미술사에서 자화상이라는 세부 장르를 개척한 뒤러답게, 그의 자화상은 여러 편 있지만, 특히 1500년에 발표한 세칭 ‘뮌헨판’(뮌헨 고미술관 소장) <자화상>이 가장 유명하다. 긴 머리, 정면을 쳐다보는 형형한 눈빛, 여기서 뿜어나오는 엄숙한 분위기는 28살 뒤러가 누구를 가슴에 품고 있는지 한눈에 알게 했다. 그것은 청년 예수로, 말하자면 뒤러는 르네상스와 종교 개혁 전야의 긴장 속에서 자신의 삶을 혁신의 초상인 예수에게 투사했던 것이다.

베네치아에서 다시 태어나다

에르빈 파노프스키는 도상해석학(Iconology) 연구로 유명한 독일의 미술학자이다. 도상(Icon)의 의미에 대한 풍부한 이해, 더 나아가 도상의 역사적 관계를 읽는 도상해석학은 지금도 서양미술의 수수께끼를 푸는 비밀의 터전으로 자리잡고 있다. 짧게 말해, 도상학(Iconography)이 ‘무엇’에 대한 질문이라면, 도상해석학은 ‘왜’에 대한 탐구이다. 이를테면 파노프스키의 태도는 베드로의 ‘열쇠’는 무엇인가(도상학)에서 출발해서, 왜 특정 작품의 그곳에 열쇠가 그려져 있는가(도상해석학)로 나아가는 것이다.

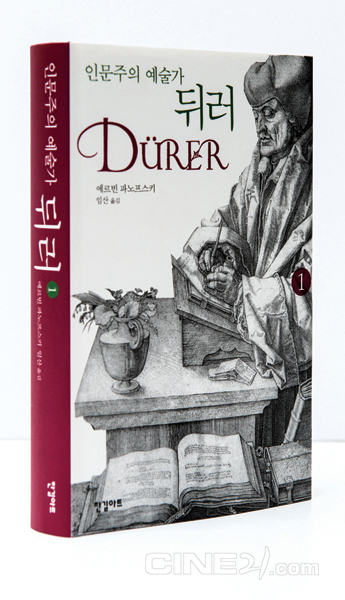

자신의 이런 방법론을 작가 해석에 적용하여, 미술사의 고전으로 남은 책이 바로 <인문주의 예술가 뒤러>이다. 따라서 이 책은 일반적인 평전에 비해 뒤러의 삶보다는 작품 해석에 더 많은 노력을 기울이고 있다. 그런데 청년 뒤러가 자화상으로 자신을 예수에게 투사한 데서 알 수 있듯, 그의 그림은 대개 대상과의 은밀한 동일시의 결과이기도 하다. 말하자면 뒤러의 작품 속엔 그의 삶이 새겨져 있는 셈이다. 곧 이 책은 원래의 제목대로 <알브레히트 뒤러의 삶과 예술>(1943)에 관한 기록인 것이다.

뒤러(1471~1528)는 독일 뉘른베르크의 금속세공사 아들이다. 세공사가 주로 금과 은 등에 그림을 그리는 사람이니, 결국 뒤러는 화가의 피를 타고난 셈이다. 실제로 부친으로부터 금속장식을 하는 법을 배웠고, 이것은 훗날 뒤러가 최고의 판화가로 성장하는 데 밑그림이 됐다. 뒤러는 10대 때부터 뉘른베르크의 유명 공방에서 화가 수업을 받았다. 그런데 20대 초반에 페스트를 피해 이탈리아로 여행을 갔는데, 이것이 인생의 전환점이 됐다. 1494년, 23살 뒤러는 1여년 동안 주로 베네치아에 머물며 유럽의 예술을 혁신하던 르네상스 미술을 배운다. 원근법 같은 미술의 직접적인 테크닉은 물론이고, 요즘 식으로 말하자면 르네상스인답게 ‘문사철’(文史哲) 공부에 눈뜬다. 원래 사색적이었던 뒤러는 이탈리아 여행 이후, 10여년간 그야말로 맹렬히 ‘문사철’을 공부하고, 또 작품제작에 몰두한다.

파노프스키는 이때를 청년 뒤러의 수학기로 해석한다. 말하자면 전통을 익히고, 그것을 자신의 것으로 만들 때다. 이때의 대표작들이 ‘네 기사’ 등으로 유명한 <묵시록> 시리즈의 목판화들이다. 뒤러는 유럽에서 가장 유명한 판화가 가운데 한명이 된다. 파노프스키는 1500년에 그린 ‘뮌헨판’ <자화상>을 ‘르네상스적 전환’으로 해석한다. 르네상스라는 말이 ‘재탄생’을 의미하는데, 뒤러는 이탈리아 여행을 통해 자신의 삶이 다시 시작됐다고 인식했다는 것이다. 뒤러는 새로 태어났고(르네상스), 새 삶을 이끌 빛 같은 존재로 예수를 각인했다는 것이다.

선의의 경쟁 대상 레오나르도 다빈치

뒤러는 ‘정진의 10년’을 보낸 뒤, 두 번째 이탈리아 여행길에 오른다. 1505년 34살 때다. 이때도 베네치아를 중심으로 2년간 이탈리아에 머물렀는데, 파노프스키는 이 시기를 ‘예술가의 탄생’으로 해석했다. 곧 20대 때 익힌 전통을 기반으로, 새로운 전통, 말하자면 ‘뒤러의 전통’을 만들 때라는 설명이다. 1차 이탈리아 여행 때는 거의 무명이었지만, 이젠 유명해진 화가로서 뒤러는 자신이 독일 미술 전체를 대표한다는 의식을 하고 있었다. 이때의 뒤러의 선의의 경쟁 대상은 레오나르도 다빈치였다. 다빈치처럼 뒤러도 예술과 철학을 종합하는 르네상스의 인문주의자가 되고 싶었다.

그런 생각이 표현된 작품이 <멜랑콜리아 I>(1514)이다. 말하자면 <멜랑콜리아 I>은 20대의 ‘뮌헨판’ <자화상>처럼, 예술가로서 자신의 삶에 다짐하는 어떤 약조 같은 것이다. 곧 <멜랑콜리아 I>은 또 다른 자화상인데, 뒤러는 그림 속의 인물처럼 영원히 사색하는 존재로 남고 싶었다. 키가 크고, 약간 검은 피부인 뒤러는 실제로 ‘멜랑콜리아’라는 말의 특성대로 우울한 성격을 갖고 있었다. 당시는 우울함, 곧 멜랑콜리아가 창의력의 원천으로 해석될 때인데, 뒤러는 자신의 삶이 창의력을 멈추지 않는 예술가의 삶이 되기를 바란 것이다.

파노프스키는 ‘위대한’ 예술가의 조건으로, 세 단계의 삶을 꼽았다. 곧 전통을 익히는 수학기, 자신의 전통을 만드는 창조기, 그리고 그 전통을 다시 파괴하며 혁신을 거듭하는 ‘말년기’로 나눴다. 이것은 아도르노가 ‘베토벤의 말년의 양식’(1937)이란 논문에서 주장한 이론과 비슷한데, 아도르노가 말년에 방점을 찍었다면, 파노프스키는 세단계 모두에 주목한 점이 다르다. 파노프스키는 이 이론에 걸맞은 예술가는 물론 뒤러라고 말한다. 뒤러는 죽기 8년 전, 네덜란드와 플랑드르 지역을 여행했고, 이때부터 또다시 혁신을 멈추지 않았다는 이유에서다. 파노프스키는 뒤러의 말년의 초상화들을 주목했다. 유럽 최고의 판화가라는 명성을 뒤로하고, 다시 초상화에 매진할 때의 ‘단단한 느낌’이 드는 작품들이다. 독일인의 정체성에 뒤러의 그림이 적지 않은 영향을 미쳤을 것이다. 대표작으로는 요한, 베드로, 마르코, 바울을 그린 <네 사도>(1526)를 꼽았다.

로셀리니의 명예가 바쟁의 해석에 큰 빚을 진 것처럼, 뒤러의 위대함은 파노프스키의 이 책에 의해 다시 빛났다. 책을 읽고 나면 누구나 자신의 마음속에 자화상 하나를 그리고 있을 것 같다. 파노프스키가 그린 자화상엔 누구의 얼굴이 크게 그려져 있는지 쉽게 짐작이 될 것이다.

르네상스가 궁금해?

<이탈리아 르네상스의 문화> 야곱 부르크하르트 지음 / 한길사 펴냄

<스탕달의 이탈리아 미술 편력> 스탕달 지음 / 이마고 펴냄

에르빈 파노프스키가 뒤러의 평전을 쓰면서 계속 비교하는 대상이 이탈리아 미술이다. 차제에 이탈리아의 르네상스를 본격적으로 파고 싶은 마음이 들기도 한다. 이런 독자에겐 미술사학자 야곱 부르크하르트의 고전인 <이탈리아 르네상스의 문화>를 권한다. 당대 이탈리아의 문화적 상황, 그리고 걸작들의 역사가 전개돼 있다. 학자들의 글이 아니라, 르네상스 미술을 소설처럼 재미있게 읽고 싶다면 스탕달의 ‘특이한’ 책인 <스탕달의 이탈리아 미술 편력>이 제격이다. 이 책은 스탕달의 이탈리아 미술에 대한 사랑의 고백이다. 마치 너무나 마음에 드는 사람 앞에서 이성을 잃고 횡설수설하듯, 글은 종종 두서없이 전개된다. 그것이 이 책의 ‘특이한’ 재미이다.