마흔세살에 에이즈로 세상을 떠난 사진작가 로버트 메이플 소프는 타락한 천사라고 불리곤 했다. 거대한 성기를 드러낸 흑인 남자들, 음부처럼 피어난 꽃잎, 불경한 사도마조히즘의 관계. 천사의 곱슬머리를 가진 아름다운 청년은 그런 사진들을 찍으며 스스로 악마에 가깝다고 믿었고, 다른 이들도 그를 그렇게 생각했다.

하지만 패티 스미스, 스물한살에 뉴욕 길바닥에서 그를 만나 한때 연인이자 평생 친구로 남은 그녀는 달랐다. 그를 위한 추모곡에서 그녀는 노래했다. “작은 에메랄드 빛 영혼/작은 에메랄드 빛 눈동자/ 작은 에메랄드 빛 새/ 작별 인사를 해야만 할까.” 이 세상에서 혼자 살아갈 힘을 얻을 때까지 서로 떠나지 않기로 맹세했던 어린 영혼들. 그 하나를 먼저 보내고 20년이 지나 스미스는 <저스트 키즈>를 썼다. 그 시절 스미스는 뮤지션이 아니었고 메이플소프는 사진작가가 아니었다. 서점에서 일하며 시를 쓰던 스미스 곁에서 메이플소프는 그림을 그리거나 사진과 소품을 모아 콜라주를 만들었다. 가진 거라곤 야심과 재능뿐이었다. 쓸 만한 사진을 찾아, 5달러도 넘었기에 그들 형편엔 너무 비쌌던 잡지들을 뒤지는 메이플소프를 보며 스미스는 직접 사진을 찍으라고 설득했지만, 그들에겐 필름도 비싼 물건이었다.

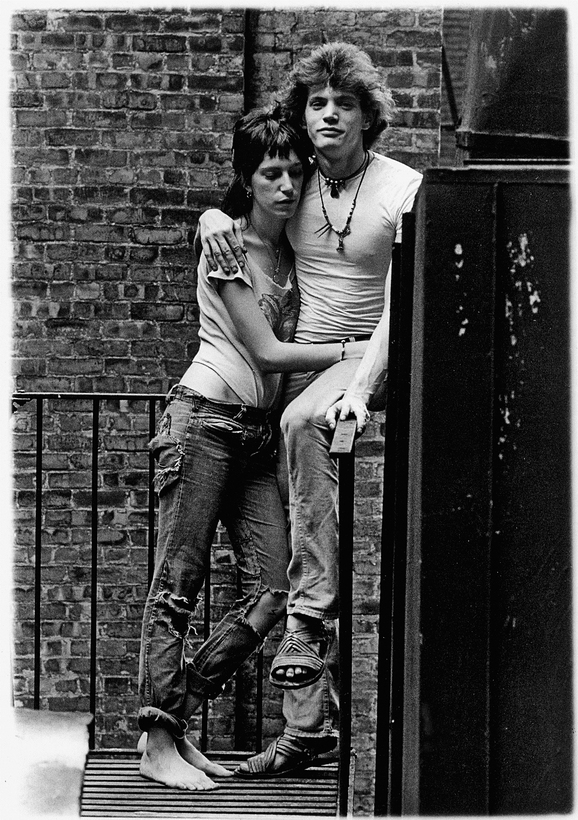

마침내 폴라로이드를 쓸 수 있게 되었을 때, 메이플소프에겐 기술도 모델도 없었다. 그래서 그는 자신이 가장 사랑했던 대상이자 자신이 가진 유일한 대상을, 그 자신과 스미스를 찍었다. 비싼 필름을 단 한장도 버릴 수 없었기에 메이플소프는 크로키를 하듯 단호하고 신속한 속도로 자신이 원하는 이미지를 포착하기 시작했다. 한순간도 자신들이 가진 재능을 의심하지 않았던 스미스는 그 사진에 일찌감치 매혹되었고 가치를 알아보았다. 그것은 이미 예술이었다. “예술가와 모델로서 우리가 발견한 비법은 간단하다. 상대를 믿고, 자신을 믿는 것이다.” 그의 사진 속에서 키스 리처즈를 모방해 거칠게 자른 머리를 헝클어뜨린 스미스는 누구보다 아름다웠다.

미소년에서 ‘악마’로

로버트 메이플소프의 사진에는 빛이 있었다. 검고 커다란 육체만을 찍어도, 어두운 눈동자와 진한 눈썹만을 찍어도, 사진의 초점에서부터, 사전적인 의미 그대로의 빛이 번져나왔다. 천사의 후광을 받은 머리카락과 몇겹으로 싸인 그림자. 영국 일간지 <가디언>은 그의 사진을 “하얀 열기”라고 표현했다. 사진을 배운 적이 없던 그는 그런 이미지를 계산하고 찍지 않았다. “나는 내 사진이 보기 좋은 이유를 모르겠어. 그건 내가 건진 게 아니야.” 메이플소프는 6남매나 되는 형제 중에서 유일하게 가까웠던 막내 에드워드에게 고백한 적이 있다.

사진의 중심에서 빛나는 그 빛은 메이플소프가 대부분의 사진작가와 달리 피사체가 아니라 오직 자신에게 집중했기 때문일 수도 있다. 그의 캔버스가 사도마조히즘으로 대표되는 어두운 세계에 빠져드는 것을 두려움의 시선으로 지켜보았던 스미스는 말했다. “나는 나를 넘어서 더 높고 다른 세계를 탐험하기 바랐고, 로버트는 자기 안의 세계를 추구하길 바랐다.”

그와 그녀의 길은 달랐다. 메이플소프가 몇번의 주저 끝에 자신의 성 정체성을 깨달은 뒤에도, 그들의 사랑은 쉽게 끝나지 않았지만, 언젠가는 헤어져야만 했다. 시인이 되고 싶었던 스미스가 뜻하지 않게 뮤지션으로 먼저 유명해지고 메이플소프가 부유한 후원자이자 연인을 얻으면서, 두 사람은 7년에 걸친 동거를 끝냈다.

패티 스미스와 함께 시작된 로버트 메이플소프의 예술은 샘 웨그스태프와 더불어 날개를 얻었다. 메이플소프와 같은 날, 25년 먼저 태어난 웨그스태프는 전직 큐레이터이자 유명한 미술품 수집가였고, 엄청난 유산을 물려받은 예술의 후원자이기도 했다. 소개를 받은 그가 메이플소프에게 전화를 걸어 “당신이 그 수줍은 포르노그래퍼인가?”라고 묻던 날, 그의 삶은 정해졌다, ‘로버트 메이플소프를 만든 남자’로.

웨그스태프의 사랑과 후원으로 메이플소프는 한 발자국 늦게 스미스의 명성을 따라잡기 시작했다. 그는 이제 스미스가 알던 소년이 아니었다. 엉덩이 사이로 채찍이 뻗어나온, 메이플소프의 가장 악명 높은 사진이 실린 전시회 초대장을 받은 스미스는 뉴욕 서민들의 유원지인 코니 아일랜드에 놀러가려고 잔뜩 빼입고는 들떠 있던 소년과의 간극에 충격을 받았다. 싱글침대에서 끌어안고 자던 그녀의 미소년은 수많은 남자와 동침하면서 논쟁적인 사진을 찍는, 그 자신의 표현대로라면 ‘데몬’이 되어 있었다.

그럼에도 그녀는 여전히 그의 예술을 사랑했고 확신했다. “그의 피사체들은 부끄러워하지 않는다. 성기를 꺼내놨어, 미안해, 라고 하지 않는다는 말이다.” 메이플소프의 전기 작가는 “그의 사진들은 자신의 성적 모험을 기록한 일기나 마찬가지”라고 비아냥거렸지만, 아니, 메이플소프는 자랑하려고 하지 않았다. 그는 그가 찍은 어둠의 관찰자가 아니었다. 그 일부였다. “나에게 사도마조히즘은 섹스와 마술이며, 전적인 믿음의 문제이다.” 그리고 어둠에 함몰될 때마다 그에겐 손을 내밀 사람이 있었다. 스미스였다. 그의 가족, 그의 고향, 스미스.

재니스 조플린, 지미 헨드릭스, 앨런 긴즈버그의 시대

<저스트 키즈>에 담긴 1960년대와 70년대는 눈이 부시다. 첼시 호텔 바의 문을 열고 들어가면 재니스 조플린이 남자를 낚아 시시덕거리고, 지미 헨드릭스가 무명의 시인 지망생에게 말을 걸고, 굶주린 처녀에게 앨런 긴즈버그가 샌드위치를 사준다. 가진 것은 없어도, 자유롭게 시를 낭송하고 노래를 부르던 시절. 그날들은 가고 웨그스태프와 메이플소프는 에이즈로 세상을 떠났다. 두 아이의 엄마가 되어 1989년을 맞은 스미스는 메이플소프와 마지막으로 통화하고는 스스로에게 속삭였다. 그는 아직 살아 있어. 그리고 그녀가 깨어난 아침, 그는 죽은 뒤였다.

안녕, 에메랄드 빛의 작은 영혼.

행복을 찍는 법

<천재 아라키의 괴짜 사진론> 아라키 노부요시 지음 / 백창흠 옮김 / 포토넷 펴냄

일본의 사진작가 아라키 노부요시, 애칭으로 아라키라 불리는 그는 로버트 메이플소프처럼 꽃잎으로 만개한 에로티시즘을 표현해왔다. 하지만 그가 찍는 대상은 남자가 아니라 여자들이다. 되바라진 눈빛으로 쏘아보는 반라의 소녀, 물이 뚝뚝 흐르는 수박을 베어 먹는 여인, 관능적으로 벌어진 꽃송이. 하지만 동시에 그는 부부의 순애보를 담은 영화 <도쿄맑음>의 모델이기도 하다. 그 간극을 이해할 수 있는 길이 그가 직접 쓴, 사진 찍는 법을 논하는 책 <천재 아라키의 괴짜 사진론>에 담겨 있다. 이 책 첫 번째 장의 제목은 ‘행복을 찍는 법’이다.

논쟁적인 사진이 주는 선입견과 다르게 아라키는 자신을 드러내는 대신 주변에 녹아들어야 한다고 충고한다. 또한 그는 멀리서 찍는 풍경을 싫어한다. 행복을 보고 싶은데, 행복이 멀어지고 마는, 그는 원경이 싫다. 그의 사진만큼이나 사랑스럽고 익살맞은 교과서. 하지만 이 책을 읽는다고 하여 아라키처럼 사진을 찍을 수는 없다. 결국 사진을 결정하는 건 빛도 아니고 셔터도 아닌, 찍는 사람 자체이기 때문이다.