<팬텀 스레드>는 어떤 영화?

폴 토머스 앤더슨 감독은 <데어 윌 비 블러드>(2007), <마스터>(2012)로 미국영화의 현재를 증명하는 거장이 됐다. 그런 그가 처음으로 시도한 멜로드라마이자 미국 밖에서 찍은 첫 영화가 <팬텀 스레드>(2017)다. 미국인의 초상이 아닌 1950년대 영국 런던이라는 시공간과 당시의 하이패션을 특정해 다룬다는 점에서 <팬텀 스레드>는 폴 토머스 앤더슨의 필모그래피에서 도드라져 보인다. 인물 관계도도 한결 심플하다. 런던 메이페어가에 위치한 고급 의상실 ‘우드콕’의 디자이너 레이놀즈 우드콕(대니얼 데이 루이스)과 레이놀즈의 뮤즈이자 연인 알마(비키 크리엡스), 여기에 레이놀즈의 누이이자 의상실 우드콕의 운영 실세인 시릴(레슬리 맨빌)이 이야기를 이끌어간다. 레이놀즈는 까다롭고 예민한 예술가다. 자신의 규칙과 규율을 타인에게 강요하는 가학적 예술가 옆에는 예술가의 유난을 고스란히 받아내는 시릴이 있다. 레이놀즈가 런던 교외 식당에서 만나 첫눈에 반한 점원 알마는 이들과는 다른 부류의 사람이다. 제2차 세계대전 이후 영국으로 건너온 노동자 계급의 알마는 체면과 예의와 사회적 관습을 중시하는 대신 자신을 굳건히 믿는 여성이다. 그 고집스러움은 레이놀즈와의 관계에서도 쉽게 주도권을 뺏기지 않는 모습으로 확인된다. <팬텀 스레드>는 레이놀즈와 알마가 자신들만의 방식으로 러브 스토리를 완성해가는 이야기다. 물론 폴 토머스 앤더슨의 멜로드라마가 사랑의 환희와 비극을 담는 데만 그칠 리 없다. 무언가에 경도되거나 잠식된 인물, 병적인 집착과 뒤틀린 욕망에 휘둘리는 인물들의 사랑 이야기란 점에서 <팬텀 스레드>는 감독의 이전 영화들과 연결되어 있다.

레이놀즈 우드콕의 모델이 된 인물과 의상

패션에는 특별히 관심이 없었던 폴 토머스 앤더슨이 패션에 차츰 관심을 가지게 된 건 이 한마디 때문이었다고 한다. “오늘 차려입은 의상이 꼭 보 브럼멜 같네요.” <인히어런트 바이스>(2014) 이후 조니 그린우드와 함께 참석한 어느 행사장에서 들은 이야기였다. “보 브럼멜 같다”는 게 어떤 뜻인지 몰랐던 폴 토머스 앤더슨은 보 브럼멜이 누구인지 찾아보게 되고, 그가 세련된 남성 정장룩, 댄디룩을 상징하는 영국인이라는 걸 알게 된다. 그 뒤 폴 토머스 앤더슨은 스페인 출신의 세계적 패션 디자이너 크리스토발 발렌시아가에게서 깊은 영감을 받는다. 메리 블룸이 쓴 발렌시아가의 전기 <더 마스터 오브 어스 올: 발렌시아가, 히즈 워크룸, 히즈 월드>를 읽고는 기품 있고 우아한 디자인을 선보였던 완벽주의자 발레시아가의 삶에 매료당한다. <팬텀 스레드>의 레이놀즈 우드콕은 수많은 디자이너들에게서 영감을 받아 탄생한 영화적 캐릭터지만 그중에서도 가장 큰 지분을 차지하는 인물은 발렌시아가일 것이다. 무엇보다 발렌시아가는 상당한 미남이다.

우드콕 의상실의 드레스들은 마크 브리지 의상감독이 직접 제작했다. 마크 브리지는 <리노의 도박사>(1996)부터 <인히어런트 바이스>까지 폴 토머스 앤더슨 영화의 모든 의상을 책임져온 인물이다. 우드콕 의상실만의 스타일을 보여주기 위해 마크 브리지는 “진하고 풍성한 컬러”에 “레이스가 많이 사용되지만 그와 완전히 대비되는 옷감들, 가령 벨벳이나 새틴”을 종종 섞어 사용했다. 물론 전후 런던에서 활동한 패션 디자이너들, 노먼 하트넬이나 하디 에이미스, 딕비 모턴, 마이클 도넬란 등이 보여준 영국적 스타일과 전통 주문 제작 방식에 대한 이해는 기본이었다(참고로 당시는 크리스티앙 디오르의 ‘뉴 룩’이 절대적 영향력을 행사하던 때였고, 세계 패션의 중심지도 파리였다). <팬텀 스레드>는 여전히 자기만의 방식으로 귀족과 왕족을 위한 ‘최고급’ 드레스를 만들었던 런던 하이패션 디자이너의 모습을 담는다. 더불어 엄격한 규율이 지배한 의상실의 공기까지 재현한다. 그래서인지 숨막히게 아름다운 의상 때문에 넋을 잃게 되는 경우보다 그 의상을 만드는 장인들의 태도에 더 오래 눈길이 머문다. 더불어 규칙과 혼란, 클래식과 유행, 구시대와 신시대의 대립항들이 빚는 긴장은 영화 속 우아한 드레스들을 더 먼 과거의 유산으로 만들어버린다. 유행을 경멸한 우드콕의 의상이 이제는 지나간 유행이 되어버린 것을 목격할 때는 애잔함마저 밀려온다.

조니 그린우드의 영화음악

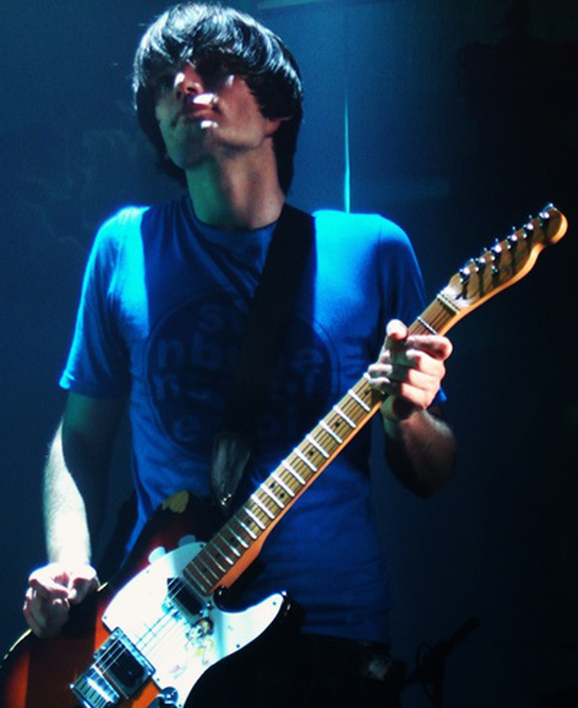

패션을 다룬 <팬텀 스레드>에서 가장 튀는 것은 의상이 아니라 음악이다. 폴 토머스 앤더슨의 우아하고 치명적인 멜로드라마를 완성하는 화룡점정은 조니 그린우드의 음악이라고 해도 과언이 아니다. 라디오헤드의 기타리스트인 조니 그린우드는 <데어 윌 비 블러드> 이후 쭉 폴 토머스 앤더슨의 전담 영화음악 감독으로 활동했다. 둘의 막역한 사이를 증명이라도 하듯 폴 토머스 앤더슨은 조니 그린우드와 라디오헤드의 프로듀서 나이절 고드리치의 인도 음악 여정을 담은 다큐멘터리 <주눈>(2015)을 연출했다. 어쨌든 <팬텀 스레드>에서 음악은 130분의 러닝타임 동안 거의 쉬지 않고 흘러나온다. 영화의 건조하고 차가운 공기를 부드럽게 누그러뜨리는 것도 음악이고, 까다롭고 제멋대로인 레이놀즈의 캐릭터에 기품과 우아함 혹은 조소를 불어넣는 것도 음악이고, 레이놀즈와 알마의 관계에 낭만을 심는 것도 음악이다. 그것을 잘 보여주는 단적인 장면이 오프닝 신이다. 조니 그린우드가 만든 오리지널 스코어 <House of Woodcock>이 흐르면 “누구보다 까다로운 사람이죠”라는 알마의 말과 함께 레이놀즈의 아침이 시작된다. 면도를 하고 코털을 손질하고 원하는 색의 양말까지 제대로 신고 나서 작업실로 향하는 장면. 이어서 사랑을 갈구하는 애인은 안중에도 없이 자기만의 세계에 집중하는 아침 식사 장면에 이르기까지. 강박적이고 예민한 예술가의 일상은 피아노와 현악기가 아름답게 어우러진 연주곡 <House of Woodcock>에 의해 서정적으로 채색된다. 모순과 불협의 효과를 증폭하는 것도 음악인데, 그 음악은 클래식과 재즈를 넘나든다. 조니 그린우드가 <팬텀 스레드> O.S.T 작업을 하면서 주요 레퍼런스로 삼은 것은 피아니스트 글렌 굴드의 바흐 레코딩이라고 한다. 60인조 오케스트라를 동원한 음악은 강박적 무드를 극대화하기도 하고 화려하고 서정적인 멜로디를 이끌기도 한다. 오리지널 스코어 외에도 영화에는 슈베르트와 드뷔시의 곡, 1950년대 재즈 음악들, 오스카 피터슨의 재즈곡들이 삽입되었다. 조니 그린우드는 <쓰리 빌보드>의 카터 버웰, <스타워즈: 라스트 제다이>의 존 윌리엄스, <덩케르크>의 한스 짐머, <셰이프 오브 워터: 사랑의 모양>의 알렉상드르 데스플라와 함께 아카데미 시상식 음악상 후보에 올랐다. 역대급으로 치열한 경쟁이 예상된다.