미야자키 하야오와 오시이 마모루. 둘의 신작 <벼랑 위의 포뇨>와 <스카이 크롤러>는 2008년 거의 동시에 일본에서 공개됐다. 둘은 이전에도 종종 비슷한 시기에 작품을 선보였다. 2004년 개봉한 <하울의 움직이는 성>과 <이노센스>, 2001년 발표한 <센과 치히로의 행방불명>과 <아바론> 등. 단순한 우연일 수도 있지만 이는 결과적으로 일본 애니메이션의 어떤 주기를 만들었다. 일본의 한 평자는 “일본 애니메이션은 1990년대부터 두 이름을 축으로 굴러간다”고도 썼다. 호소다 마모루, 곤 사토시 등 2세대라 부를 만한 감독들이 하나둘 등장했지만 아직까진 일본에서 미야자키와 오시이를 넘는 작가가 나오지 않았다. <공각기동대>의 충격, <모노노케 히메>의 신경지는 여전히 새롭다. 세상과 자연의 섭리를 우화로 풀어내는 미야자키 하야오, 무표정의 2D애니메이션에 인간 본질의 문제를 고찰하는 오시이 마모루. 그냥 이 둘이면 충분하다는 느낌도 든다.

미야자키 하야오의 <벼랑 위의 포뇨>는 그림의 기본에 집중한 작품이었다. 인간사회에 대한 비판을 귀여운 캐릭터의 동화로 많이 억제한 느낌이 들었다. 반면 오시이 마모루의 <스카이 크롤러>는 현실의 장으로 한 걸음 나온 영화다. 전작들의 다소 폐쇄적이었던 철학의 장이 일본사회의 현실로 대체됐다. 물론 배경은 국적이 불분명한 근미래의 어느 곳이지만 오시이 마모루는 여기서 일본 젊은이들에게 질문을 던진다. 기르도레(kildren). 오시이 마모루가 바라보는 현재 일본의 젊은이들은 기르도레다. 어른이 되지 않는 사람들. 앞으로 나아가지도, 뒤로 물러나지도 못하는 이들은 같은 시간을 반복하는 일종의 불구다. 모리 히로시의 동명 소설을 원작으로 한 이 영화에서 오시이 감독은 “일본 젊은이들의 고민과 앞으로의 길을 생각하며 영화를 구상했다”고 말했다. 위치를 잃은 이들의 전쟁을 다룬 소설의 틀 속에서 일본사회의 얼개를 발견한 것이다.

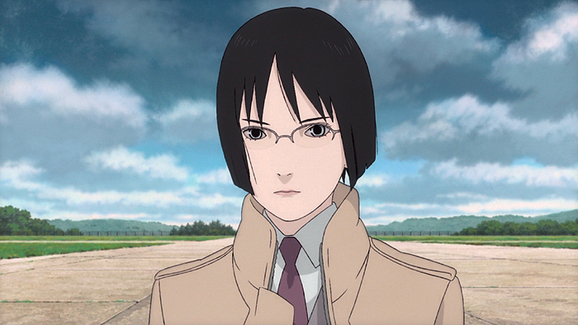

영화는 기르도레들의 비행을 다룬다. 서로 다른 두 이름의 회사가 있고 여기서 고용한 파일럿들이 등장한다. 이들은 서로 이유없는 전쟁을 하는데 이는 평화, 승리에 대한 인간의 허상이 만들어낸 결과물에 지나지 않는다. 주인공들은 말한다. “어디의 누구와 싸우고 있는지 모른다, 그냥 비즈니스일 뿐이다.” 회사에 의해 복제되고 조종되는 원작의 기르도레와 달리 오시이 마모루 감독은 기르도레를 그저 공허함 속에 떨어뜨린다. 반복되는 싸움, 의미없는 전쟁이란 상황만 주고 그 안에서 젊은이들의 삶을 묻는다. 어른이 되지 않는다는 건 무엇인지, 그들은 어른이 되기를 포기한 것인지, 혹은 어른의 자리를 거부한 것인지. 오시이 감독의 신중한 물음은 그의 영화세계를 또 다른 방향으로 한뼘 더 확장시킨다. 공중전의 아찔한 화면, 가와이 겐지의 자연을 초월하는 듯한 멜로디, 가세 료의 무겁게 떨어지는 저음까지 <스카이 크롤러>는 애니메이션이 구현할 수 있는 환상적인 신경지의 영화다. <벼랑 위의 포뇨>를 봤다고? 그건 아직 반밖에 보지 못한 거다. <스카이 크롤러>를 봐야 2008년 일본 애니메이션을 모두 보았다고 확언할 수 있을 거다.

TIP/ <이노센트>가 좀 별로였던 건 안다. 하지만 이건 꼭 스크린으로 봐야 한다. 깊고, 청명하며, 아름답다.