마이클 무어가 누구인가. 그는 논쟁의 차력사다. “마이클 무어를 논쟁적이고 양극화된 인물이라고 가리키는 건 저널리즘의 상투어가 됐다.”(<뉴욕타임스>) 그의 영화는 항상 논쟁의 불씨를 낳았고 마이클 무어 찬반 공방 혹은 마이클 무어 청문회는 늘 시끌벅적했다. 일단 보수주의 진영에서 일으키는 마이클 무어 죽이기가 많았다. 차력사 정신으로 일관하는 그의 좌파 선동영화에 맞대응하기 위해 만들어진 수많은 우파 보수주의 영화들. 그러나 이런 건 일단 무시하자. 혹은 아버지가 제너럴모터스사의 조립 라인 노동자였으며 자신은 가난한 동네 플린트시에서 유년 시절을 보냈다고 입버릇처럼 말하고 다니는 마이클 무어가 실은 그 이후 부자 동네인 맨해튼의 어퍼 웨스트 사이드에서 14년간이나 살지 않았느냐며 꼴사납다고 손가락질하는 이들도 있다. 하지만 모든 다큐멘터리 감독이 김동원(<송환> <상계동 올림픽>)처럼 살 수는 없는 법이니 이것도 판단에 따라 부차적인 문제다. 그보다 마이클 무어의 영화적 방식을 둘러싼 공방들이 있다. ‘사실 왜곡’에 관한 그리고 ‘연출 스타일’에 관한 문제제기들이 마이클 무어 영화 논쟁의 흥미로운 핵심이다.

<로저와 나>_마이클 무어는 로저를 만났다?

장편 데뷔작 <로저와 나>(1989)는 2007년에 뒤늦게 문제제기를 받았다. 캐나다의 진보적인 두명의 감독 데비 멜닉과 릭 케인이 마이클 무어의 허와 실을 짚은 <마이클 무어 뒤집어보기>(Manufacturing Dissent: Michale Moore and the Media, 국내 EIDF 다큐멘터리영화제에서 상영될 당시 번역 제목)를 내놓으면서다. 특히 그들은 <로저와 나>를 만들던 당시 마이클 무어가 제너럴모터스사의 회장 로저 스미스를 만났다고 주장했다. 그들은 마이클 무어가 1988년에 로저 스미스를 뉴욕에서 만나는 걸 보았다는 한 액티비스트의 목격담도 영화에 넣었다. 이게 쟁점이 된 데에는 이유가 있다. 이 영화는 당시만 해도 그다지 힘없는 인디 감독에 불과했던 플린트시 출신의 마이클 무어가 제너럴모터스사의 횡포를 고발하는 과정에서 회장 로저를 만나 담판을 지으려는 지난한 기록으로 구성되어 있다. 마이클 무어는 영화에서 끝내 회장을 못 만나고 문전박대당함으로써 어떤 실패의 감동을 심어준다. 마이클 무어가 실제로 회장을 만났는데도 그걸 영화에서 빠뜨린 것이라면 결국 그가 극적 효과를 위해 사실을 왜곡한 셈이 된다. 얼마 뒤 마이클 무어는 자신이 로저 회장을 만난 적은 있으나 그건 아직 <로저와 나>를 착수하기 전인 1987년 일이었으며 그 일은 영화와 전혀 상관없다고 강하게 반발했다. 그는 또한 “내가 그를 인터뷰했더라면 도대체 왜 영화에 넣지 않았겠느냐”며 항변한 바 있다.

<볼링 포 콜롬바인>_은행의 총기 선물?

두 번째 영화 <볼링 포 콜롬바인>에서 유사하게 논란이 된 건 유명한 초반부 장면이다. 계좌를 트면 공짜로 총기를 선물로 준다는 미시간주의 노스컨트리 은행에 찾아간 마이클 무어가 당당하게 총을 들고 은행을 나서던 장면은 당시 은행 직원의 증언이나 은행 규칙 등을 종합해볼 때 사실 조작됐다는 것이다. “미국의 특수한 사업에 대한 이야기를 할 것”이라고 가짜 핑계를 대고 은행에 카메라를 들고 들어간 것까지는 이미 다 밝혀진 사실이다. 한편 경제 전문지 <포브스>는 신원 조회를 위해서만 10일 정도가 걸리는 총을, 계좌를 만든 뒤 1시간 만에 들고 나오는 건 말이 안 된다고 지적하기도 했다. 마이클 무어도 “제작 과정상 좀 응축한 부분이 있다”는 데까지는 인정한다. 정황상 그가 이 영화에서 편집이라는 영화적 무기를 이용해 상연 혹은 조작했음에 힘이 실린다. 그럼에도 그가 강조하는 것은 1시간이건 10일이건 은행이 계좌를 트는 손님에게 총을 공짜로 준다는 점이다. 그 점에서 어떤 평자들은 “은행의 광고는 어쨌든 맞지 않나. 마이클 무어에 대한 그런 반박은 오히려 문제의 근본을 흐린다”며 그를 옹호했다.

<화씨 9/11>_부시와 빈 라덴 일가는 파트너?

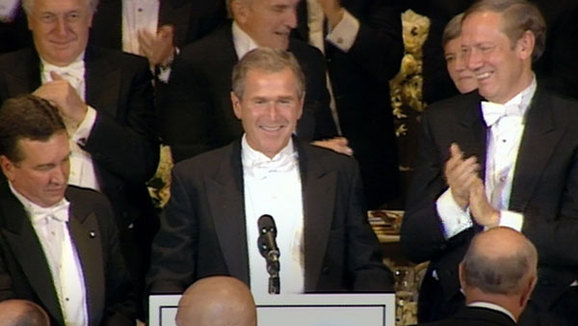

<화씨 9/11>의 경우는 영화의 어느 장면 일부가 연출됐다거나 조작됐다기보다 마이클 무어가 수집한 자료 자체의 사실성에 대한 공방이 많았다. 물론 부시의 모습이 보이는 동안 그가 부시를 대신하여 속내를 읊어대는 내레이션을 두고 적절치 않은 연출 방식이라고 눌어붙는 자들도 있었지만, 그보다는 9·11과 대통령 부시의 관계를 이어내는 영화의 과정에서 그 증거로 제시되는 논거들의 합당성이 좀더 많이 얘깃거리로 떠올랐다. 그중에서도 이미 이런저런 사람들의 입에 오르내렸던 대통령 선거 과정 중 미심쩍은 플로리다주 재개표 결과, 부시 일가와 사우디의 빈 라덴가의 사업적 결탁, 9·11 직후 빈 라덴가의 친인척 24명을 태우고 사우디로 날아간 수상한 비행 일지 등의 사실을 두고 말들이 많았다. 하지만 <화씨 9/11>의 그런 공방론은 마이클 무어에게만 해당되는 문제는 아니다. 적어도 이 영화에서 다룬 문제들은 그가 아닌 다른 누구였어도 논쟁에 휩싸였을 것이다. 지금 다시 보면 <화씨 9/11>은 마이클 무어 영화 중 꼼꼼한 편에 속한다.

<식코>_미국만 빼고 모든 국가는 의료 유토피아?

<식코>로 돌아온 마이클 무어는 사회의 주적(그 주적 중 우두머리는 언제나 부시다)에 대한 이미지 공격이나 사회현상에 대한 분석이 아니라 좀더 명확한 실체가 있는 ‘제도’의 허점을 공략한다. 따라서 <식코>가 주장하는 바에 의문을 던지는 사람들도 그 의견들이 분분하지 않고 대개 하나로 모인다. 이른바 ‘유토피아’ 논쟁이다. 마이클 무어가 미국의 민간의료보험 시스템을 질타하기 위해 캐나다, 영국, 프랑스, 쿠바 등의 뛰어난 의료시스템과 비교를 시도하고는 있지만 실상 그곳에도 높은 세금 부가 등의 문제는 있으며 그게 아니라도 너무 지나치게 단순 비교만 감행하여 미국을 제외한 나머지 국가는 모두 의료 유토피아라는 지나친 이상을 심어준다는 반론이다. <CNN>의 의료전문 특파원 산제이 굽타가 “좋은 것만 골라 보여준다(cherry-picking)”며 <래리 킹 라이브 쇼>를 사이에 두고 마이클 무어와 논쟁을 벌인 것도 그 맥락에 있다. 마이클 무어는 산제이 굽타의 말에 이 영화는 “어떤 사실도 날조하지 않았다”며 산제이 굽타가 속해 있는 <CNN>을 비롯하여 다른 미디어를 향해 도리어 역공을 펼쳤다. “나는 <CNN>과 다른 주류 언론이 단 한번만이라도 이 나라가 어떻게 돌아가고 있는지에 대해 진실을 말했으면 좋겠다. 뭐가 됐든 말이다”. 마이클 무어는 <타임>이 <식코>에서 선보인 각 나라 비교법을 두고 “ 너무 비과학적인 것이 아니냐”고 물었을 때도 비슷하게 답한다. “쿠바에 관한 한, 그래, 내가 사람들과 거기에 영화를 찍으러 갔을 때, 쿠바인들은 우리에게 그들의 최고를 보여주려고 했다. 하지만 거기에는 이유가 있다. 그들의 의료시스템은 세계의료보건기구에 의해 제3세계 중 최고 수준으로 등록되어 있으며 라틴아메리카 사람들이 치료를 받기 위해 쿠바로 갈 정도다. 쿠바 사람들은 평균적으로 미국인보다 한달을 더 산다. 나는 카스트로나 그의 체제에 나팔을 분 것이 아니다. 나는 단지 미국 친구들에게 말하고 싶었을 뿐이다. ‘이봐, 우리는 미국인이잖아. 그들이 할 수 있다면 우리도 할 수 있어’, 라고 말이다.”

마이클 무어는 차력사 혹은 진보적 파파라치

미국의 영화 전문지 <필름 코멘트>의 한 필자는 “마이클 무어의 곤경(혹은 영예)이란 그가 논리적인 정황을 자랑함에도 불구하고 그의 영화감독으로서의 본능이 (사실은 그런) 논리와는 거의 상관없는 논의의 스타일과 증거의 유형들로 자신을 끌고 간다는 것”이라고 타당하게 지적했다. 그건 마이클 무어의 영화를 보는 상식이다. 때때로 번뜩이는 예리함으로 숨은 연관성을 찾아내는 비술을 갖고 있지만 마이클 무어의 영화에서 체계적인 논리나 대안은 찾아보기 힘들다. 그의 영화는 감정과 직접성에 호소하는 ‘차력 쇼’다. 쇼는 그의 영화의 단점이기도 하고 장점이기도 하다. 그는 쇼를 위해 때때로 눈에 보이는 카메라의 조작과 상황적 상연도 불사한다. 혹은 마이클 무어는 도착적이면서도 화끈한 진보주의 성향의 파파라치다. 사태를 추정하고 비교하고 뜨겁게 달구면서 온 힘을 다해 이목을 집중시키는 것만이 그의 영화의 최선이다. 논쟁거리는 그래서 항상 생긴다. 마이클 무어의 태도를 말할 것인가, 그의 영화의 효과를 말할 것인가. 그는 정치와 사회를 액션과 코미디 장르를 다루듯 한다. 또는 짜릿한 타블로이드 기사 다루듯 한다. 그러므로 그의 태도는 다 믿음직스럽지 않지만, 바뀌어야 할 어떤 정의에 관해서라면 그 누구보다 강력하게 이목과 논쟁을 집중시키는 재주를 지녔다. 마이클 무어를 우리가 버릴 수 없다면 오로지 그 점 때문이다.