인간의 모습을 한 외계인이 있다면, 우리는 그가 외계인인지 사람인지 어떻게 판단할 수 있을까. <언더 더 스킨>은 ‘인간의 탈’(문자 그대로다!)을 쓰고 지구를 배회하는 외계인의 눈에 비친 인간세계를 투사하는 영화다. 그가 어째서 지금, 여기에 당도하게 되었는지에 대해 설명해야 할 필요를 느끼지 못하는 이 영화에서, 스칼렛 요한슨의 모습을 한 외계인을 외계인답게 하는 건 불균질한 사운드다. 라디오 주파수를 맞춰가는 과정에서 들릴 법한 노이즈, 조율이 잘못된 현악기에서 흘러나올 듯한 불협화음. <언더 더 스킨>의 일상적인 풍경은 뮤지션 미카 레비가 작곡한 매혹적인 불균형의 음악과 맞물려 긴장감 넘치며 위험이 서려 있는 공간으로 변모한다.

인간의 몸과 외계인의 마음, 이유 있는 친절함과 그 기저에 깔려 있는 냉혹한 의도. 서로 어울리지 않는 요소들이 위태로운 조화를 이루고 있는 이 영화에 어울릴 만한 음악가로 미카 레비는 최적의 선택지다. 1987년생으로, 다양한 장르를 혼합한 실험적인 음악으로 이름을 알린 이 싱어송라이터는 영국의 유서 깊은 음악 교육기관인 길드홀음악연극학교에서 작곡을 전공했다. 런던 필하모닉 오케스트라를 위해 곡을 쓰기도 했던 그녀는 현악기에 대한 자신의 지식을 십분 살려 <언더 더 스킨>의 불균질한 음악을 만들어냈다. 이 영화에서 미카 레비가 가장 자주 사용한 악기는 ‘비올라’다. “비올라의 음색은 견고하지 않다. 이 악기는 마치 무언가를 복사하고, 복사하고, 또 복사한 듯한 질감의 소리를 가지고 있기 때문에 공허함을 표현하기에 적합하다. 때로 이 악기는 우는 듯한 소리를 내기도 한다. 울림 또한 크지 않고. 마치 ’죽음’ 같은 소리라고 할까.” 그녀의 말처럼 의도적으로 조율하지 않은 <언더 더 스킨> 속 비올라의 선율은 이 영화의 심연을 효과적으로 표현해준다. 비올라와 더불어 심벌즈와 마이크의 잡음, 신시사이저 음향 또한 낯선 세계에 당도한 외계인의 심리를 대변하는 중요한 악기로 사용됐다.

<언더 더 스킨>이 첫 영화음악 작업인 미카 레비는 ‘미카추 앤드 더 셰입스’ (Micachu and the Shapes)라는 밴드 활동으로 이름을 알렸다. 일렉트로닉 뮤지션 매튜 허버트가 프로듀서로 참여한 이들의 데뷔 앨범 ≪쥬얼리≫(2009)는 “겁 없이 실험적이고, 열광적인”(<텔레그래프>) 음악으로 가득한 작품이라는 평가를 받으며 영국 음악평론가들로부터 그해의 범상치 않은 데뷔작으로 언급되곤 했다. 노이즈와 조율되지 않은 현악기의 사운드를 자유자재로 혼합하고, 필요하다면 진공청소기 소음까지 음악의 질료로 사용하는 이 아티스트의 실험정신이 앞으로 더 많은 영화의 자양분이 되길.

이 장면, 이 음악

<언더 더 스킨> 중 Drift

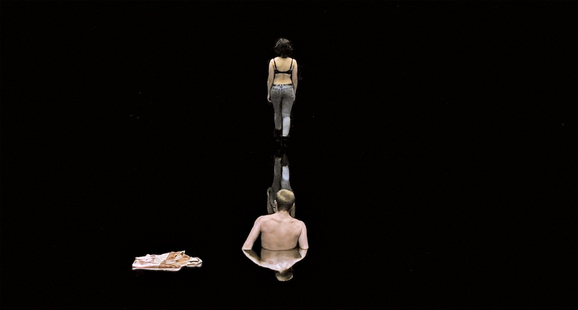

아름다움은 때때로 인간을 ‘죽인’다. 빼어난 외모로 남자들을 유혹해 자신의 아지트로 불러들인 다음, 그들을 심연에 가두어 피와 살을 발라내는 스칼렛 요한슨의 모습은 SF 장르 속 새로운 팜므파탈의 탄생을 가능하게 했다. 자신의 눈앞에 닥친 죽음도 감지하지 못한 채 어둠 속으로 걸어 들어가는 남자들을 조명하는 장면에서 <Drift>가 흐른다. 한없이 늘어지는 듯하다가도 현악기 특유의 날을 세우는 비올라 선율에 잠길 수 있는 장면.